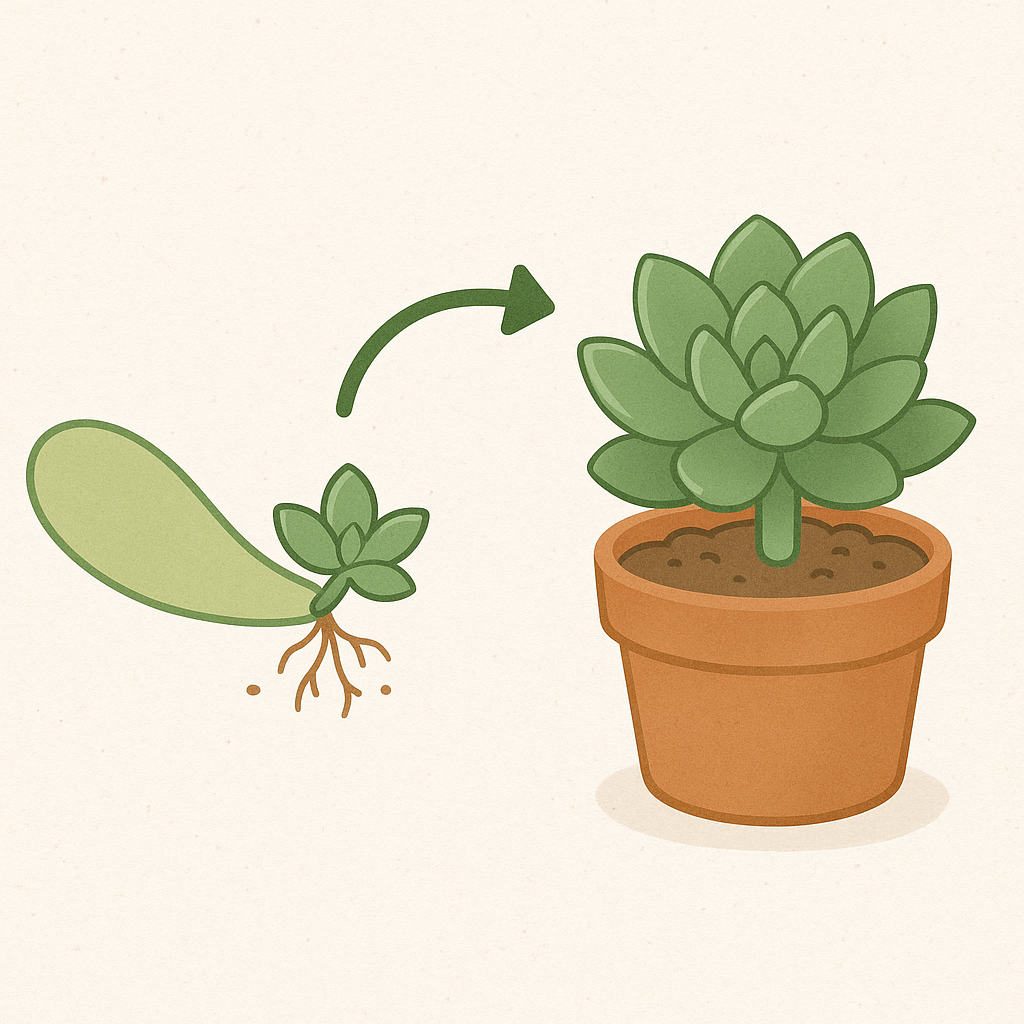

多肉植物の葉挿しは、簡単で楽しい増やし方です。1枚の葉から新しい株が育つ様子は、まるで魔法のよう。でも、「うまく育つかな」「1年後はどのくらい大きくなるのかな」と不安になることもありますよね。この記事では、葉挿しから1年後の多肉植物の姿と、上手に育てるコツをご紹介します。葉挿しがなかなか成功しない方や、もっと早く大きく育てたい方にぴったりの情報をお届けします。

葉挿しから1年後の多肉植物は、驚くほど立派に成長します。小さな葉から、立派な株へと変身する姿は感動もの。肥料の与え方や育て方によって、成長の様子も変わってきます。これから葉挿しにチャレンジする方はもちろん、現在チャレンジ中の方にも参考になる内容となっています。

葉挿しから1年後の多肉植物はどれくらい成長する?

1年後の多肉植物の大きさと特徴

葉挿しから1年後の多肉植物は、まだ幼い感じではありますが、立派な苗に成長します。直径6センチの鉢に植えられるくらいの大きさになります。葉の色や形は、育て方によって変わってきます。

肥料を与えて育てた場合、葉の色は緑色が濃くなり、葉が長く伸びた形になることが多いです。一方、肥料を与えずに育てた場合は、成長はゆっくりですが、葉が短く締まった姿になります。寒い時期には、小さくてもしっかりと紅葉が見られます。

肥料の有無による成長の違い

肥料を与えて育てた多肉植物は、1年後には充分な大きさに成長します。夏を乗り越えて順調に成長し、10月でもそれほど紅葉は見られません。葉の色は緑色が濃く、葉が長く伸びた形になります。

一方、肥料を与えずに育てた多肉植物は、肥料を与えた株に比べると少し小さめですが、紅葉がよく見られ、どんどん色付いてきます。成長はゆっくりですが、少しずつ大きくなるため、葉が短く締まった姿になります。

品種別の1年後の成長比較

多肉植物の品種によって、1年後の成長の様子は異なります。例えば、エケベリアの仲間は比較的早く成長し、1年後には親株の半分くらいの大きさになることもあります。セダムの仲間は、横に広がるように成長し、1年後には鉢いっぱいに広がることもあります。

一方、ハオルチアやガステリアなどの多肉植物は、成長がゆっくりで、1年後でもそれほど大きくならないことがあります。これらの品種は、2年、3年と時間をかけてじっくり育てていく楽しみがあります。

葉挿しの基本

最適な葉の選び方

葉挿しを成功させるためには、まず適した葉を選ぶことが大切です。健康で、水分をたっぷり含んだ葉を選びましょう。葉の付け根の部分が傷ついていないものを選ぶのがポイントです。

紅葉している葉や水分が抜けている葉は、芽が出にくいので避けましょう。また、葉の大きさは、親指の爪くらいのサイズが扱いやすいです。あまり小さすぎる葉は、水分が少なく、うまく育たないことがあります。

葉挿しの手順と注意点

葉挿しの手順は簡単です。まず、選んだ葉を親株からそっと取り外します。この時、葉の付け根を傷つけないように注意しましょう。次に、取った葉を2〜3日ほど日陰で乾燥させます。これは、切り口を乾かして腐りにくくするためです。

乾燥させた後、葉を土に挿します。挿し方には、縦挿し、横挿し、斜め挿しがありますが、どの方法でも問題ありません。土に挿したら、3日ほど水やりを控えます。これは、葉が腐るのを防ぐためです。

適した時期と環境

葉挿しに適した時期は、春から秋にかけてです。特に、3月〜6月頃と9〜10月が最適な時期です。この時期は、多肉植物の成長が活発になる季節で、新しい芽や根が出やすくなります。

環境としては、明るい日陰や半日陰が適しています。直射日光は避け、風通しの良い場所に置きましょう。室温は20〜25度くらいが理想的です。冬は寒さで成長が止まってしまうので、室内の暖かい場所で管理するのがおすすめです。

葉挿し後の育て方

発根から新芽が出るまでの管理

葉挿しをしてから、発根や新芽が出るまでの期間は、とてもデリケートです。この時期の管理が、その後の成長を左右します。まず、土に挿してから3日後に、鉢の高さの3分の1が湿る程度の水を与えます。その後は、土が乾燥したら3日後に水やりを繰り返します。

新しい芽が出てくるまでの期間は、品種によって異なりますが、早ければ2〜3週間で見られます。この間、葉が萎れたり、変色したりしないか注意深く観察しましょう。カリカリになったり、変色した葉は、うまく育っていない証拠なので、見つけたら取り除きます。

水やりの頻度と量の調整

水やりは、多肉植物の成長にとって非常に重要です。基本的には、土が完全に乾いてから水をやります。ただし、葉挿しした直後は、3日おきくらいに少量の水を与えるのがよいでしょう。

芽が出て、根が張ってきたら、徐々に水やりの量を増やしていきます。夏場は1週間に1回程度、冬場は2週間に1回程度が目安です。ただし、環境によって変わるので、土の乾き具合を見て調整しましょう。水をやりすぎると根腐れの原因になるので注意が必要です。

日光と温度管理のコツ

多肉植物は、日光を好む植物です。ただし、葉挿し直後は強い日光に当てると、葉が焼けてしまう可能性があります。最初は明るい日陰で管理し、徐々に日光に当てる時間を増やしていきます。

新芽が出てきたら、徐々に日光に当てる時間を増やしていきましょう。ただし、真夏の直射日光は避けたほうが良いです。温度管理も大切で、多くの多肉植物は15〜25度くらいの温度を好みます。冬は寒さに弱いので、室内で管理するか、霜よけをするなどの対策が必要です。

トラブル対策:葉挿しがうまくいかないときの解決法

根が出ない場合の対処法

葉挿しをしたのに根が出ない場合、いくつかの原因が考えられます。まず、葉の状態を確認しましょう。葉が萎れていたり、変色している場合は、うまく育っていない可能性があります。

根が出ない原因の一つに、水のやりすぎがあります。土が常に湿っている状態だと、根が腐ってしまいます。土の表面が乾いてから水をやるようにしましょう。また、温度が低すぎる場合も根が出にくくなります。20度前後の温度を保つようにしてください。

根が出ない場合の対処法として、メネデールなどの発根促進剤を使用するのも効果的です。葉の切り口に塗布してから土に挿すと、根の発生を促進することができます。

新芽が育たない原因と解決策

新芽が出ても、その後育たない場合があります。原因としては、光不足や栄養不足が考えられます。新芽が出たら、徐々に日光に当てる時間を増やしていきましょう。ただし、急に強い日光に当てると焼けてしまうので注意が必要です。

栄養不足の場合は、薄めの液体肥料を与えるのが効果的です。ハイポネックスなどの液体肥料を2000倍程度に薄めて与えると、新芽の成長を促進することができます。ただし、与えすぎると根焼けの原因になるので、月1回程度にとどめましょう。

また、新芽の周りの古い葉が邪魔をしている場合もあります。古い葉が枯れてきたら、そっと取り除いて新芽に光が当たるようにします。

病気や害虫への対策

多肉植物は比較的丈夫ですが、病気や害虫の被害を受けることもあります。特に注意が必要なのは、うどんこ病とカイガラムシです。

うどんこ病は、葉に白いカビが発生する病気です。乾燥している時期に発生しやすくなります。対策としては、風通しを良くすることと、薬剤を散布することが効果的です。感染した葉は取り除き、残りの株に薬剤を散布します。

カイガラムシは、極度に乾燥していて風通しが悪い場所に鉢を置いていると寄ってきやすくなります。対策としては、定期的に株元をチェックし、見つけたら綿棒でアルコールを付けて取り除きます。予防には、オルトラン粒剤を土に混ぜ込むのが効果的です。

病気や害虫の被害を防ぐためには、日頃から株の状態をよく観察することが大切です。異変に気づいたら、早めに対処することが重要です。

1年後の植え替えと管理

適切な鉢のサイズと土の選び方

葉挿しから1年後、多くの多肉植物は植え替えの時期を迎えます。植え替えは、根詰まりを解消し、新しい土で栄養を補給するために重要です。

鉢のサイズは、現在の鉢より一回り大きいものを選びます。あまり大きすぎる鉢に植え替えると、土が乾きにくくなり根腐れの原因になるので注意が必要です。

土は、水はけの良い専用の用土を使います。市販の多肉植物用の土や、赤玉土と鹿沼土を混ぜたものがおすすめです。土の配合例としては、赤玉土(小粒):鹿沼土(小粒):腐葉土=5:4:1くらいの割合がよいでしょう。

植え替えの手順とコツ

植え替えの手順は以下の通りです。まず、古い鉢から株を抜き取ります。この時、根を傷つけないように注意しましょう。次に、古い土を軽く落とし、根の状態を確認します。傷んでいる根があれば、清潔なハサミでカットします。

新しい鉢に土を入れ、株を置いて周りに土を入れていきます。この時、株の首(地際の部分)が土に埋まらないように注意します。植え替えが終わったら、軽く水を与えます。

植え替え後は、1週間ほど日陰で管理し、徐々に日光に慣らしていきます。この期間は水やりを控えめにし、新しい環境に慣れさせることが大切です。

植え替え後の水やりと肥料の与え方

植え替え後の水やりは、通常よりも控えめにします。新しい土に慣れるまでは、土の表面が乾いてから軽く水を与える程度にしましょう。根が活着したら、通常の水やりに戻します。

肥料は、植え替えから1ヶ月ほど経ってから与え始めます。最初は薄めの液体肥料を月1回程度与えます。その後、成長期(春〜秋)には月2回程度に増やしていきます。冬は休眠期に入るため、肥料は控えめにしましょう。

多肉植物の中には、冬に成長する冬型種もあります。これらの品種は、秋から春にかけて肥料を与え、夏は控えめにします。品種によって適切な肥料の与え方が異なるので、育てている多肉植物の特性をよく理解しておくことが大切です。

まとめ:葉挿しで広がる多肉植物の世界

多肉植物の葉挿しは、簡単で楽しい増やし方です。1年後には立派な株に成長し、新たな魅力を見せてくれます。葉挿しから育てた多肉植物は、愛着も湧きやすく、ガーデニングの醍醐味を存分に味わえます。

適切な管理を心がければ、葉挿しした多肉植物は順調に成長します。水やり、日光、温度管理などの基本を押さえつつ、品種ごとの特性に合わせたケアを行うことで、美しい多肉植物を育てることができます。

葉挿しは失敗しても、また挑戦できるのが魅力です。様々な品種で試してみて、自分だけの多肉植物コレクションを作り上げてみてはいかがでしょうか。

多肉植物をもっと楽しむために

多肉植物の世界にどっぷりはまった方は、さらに品種を増やしたくなるものです。実は、インターネットには多肉植物専門のショップがたくさんあります。珍しい品種や、美しく育った株を見つけることができるでしょう。

オンラインショップでは、季節ごとの旬の多肉植物や、初心者向けの育てやすい品種セットなども販売されています。また、多肉植物の育て方や楽しみ方についての情報も豊富に掲載されているので、参考になるはずです。

実店舗では、直接植物を見て触れることができるので、状態を確認しながら選べるのが魅力です。また、店員さんに直接アドバイスを聞けるのも大きなメリットです。

多肉植物の魅力に取り憑かれた方は、ぜひこういったショップを覗いてみてください。きっと新たな発見があり、多肉植物の世界がさらに広がることでしょう。