様々な園芸種の植物がある中でも、食虫植物を育てているという人は少ないのではないでしょうか?ムシトリスミレは、食虫植物でありながら開花期になると綺麗な花を咲かせるので観賞用としても非常に優秀な植物です。今回は、そんなムシトリスミレの育て方をご紹介します。

ムシトリスミレの特徴

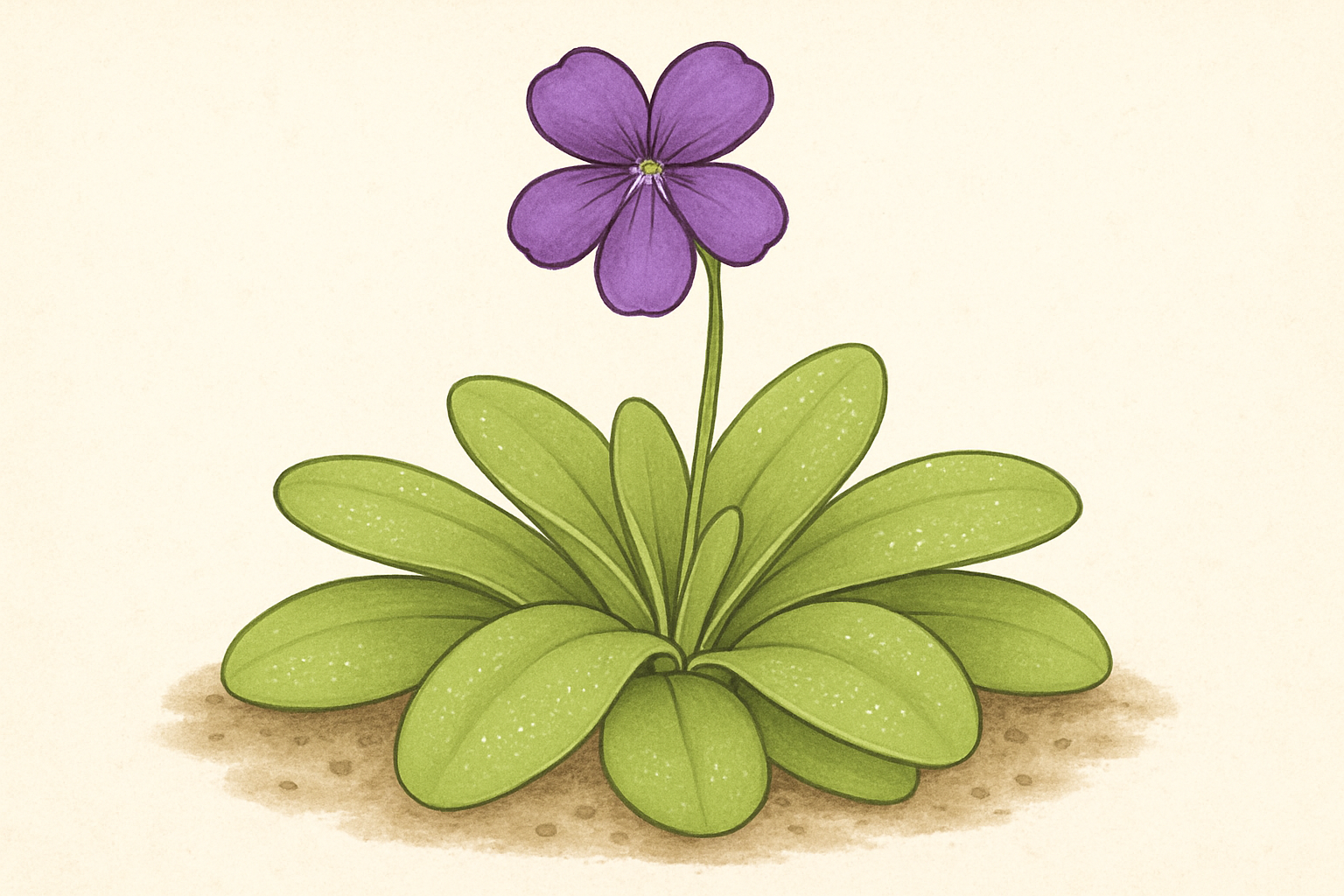

ムシトリスミレは、タヌキモ科ムシトリスミレ属に分類される多年草の食虫植物です。学名はPinguicula vulgarisといいます。スミレに似た可愛らしい花を咲かせることから、この名前がつけられました。

ムシトリスミレの外見

ムシトリスミレの葉は、根元に数枚がロゼット状に広がっています。葉の形は長楕円形で、長さは3〜5cm程度です。葉柄はありません。葉の表面には、細かい腺毛が密生しており、その先端には粘液が付いています。この粘液が、虫を捕らえる重要な役割を果たしています。

花は、6月から8月にかけて咲きます。花茎の高さは5〜15cm程度で、先端が下を向くように曲がっています。その先に、横向きの花をつけます。花の形は唇花型で、紫色をしています。後方には細長い距(きょ)があります。花の色は、淡い紫色から濃い紫色まで、個体によって差があります。まれに、白い花を咲かせる個体(シロバナムシトリスミレ)も存在します。

虫を捕らえる仕組み

ムシトリスミレの葉の表面には、粘液を分泌する腺毛が密生しています。この粘液には、虫を引き寄せる成分が含まれているといわれています。虫が葉に触れると、粘液に絡めとられて動けなくなります。その後、葉から消化酵素が分泌され、虫を溶かして栄養分を吸収します。

この仕組みは、栄養分の乏しい環境で進化した結果だと考えられています。ムシトリスミレは、通常の植物のように根から十分な栄養を吸収できない環境に適応するため、虫を捕らえて栄養を補う能力を獲得したのです。

花の特徴

ムシトリスミレの花は、一見するとスミレによく似ています。しかし、スミレとは異なり、花弁が合着しているのが特徴です。花の色は紫色が一般的ですが、個体によって淡い紫色から濃い紫色まで、様々な色合いがあります。

花の構造は、上唇弁と下唇弁からなる唇形花冠で、後方に細長い距があります。この距の中には蜜が溜まっており、昆虫を引き寄せる役割があります。しかし、花自体には粘液はなく、虫を捕らえる機能はありません。

ムシトリスミレの種類

ムシトリスミレには、大きく分けて3つのタイプがあります。それぞれ生育環境や特性が異なるので、育て方も少しずつ変わってきます。

温帯低地性(アメリカン)

温帯低地性のムシトリスミレは、北米原産の種類です。一年中生育を続けるのが特徴で、冬でも休眠せずに葉を展開し続けます。代表的な種類には、ピンギキュラ・プリムリフローラがあります。

この種類は、比較的温暖な気候を好みます。日本の気候にも適応しやすく、初心者でも育てやすい種類といえるでしょう。ただし、真夏の強い日差しには弱いので、遮光などの対策が必要です。

熱帯高山性(メキシカン)

熱帯高山性のムシトリスミレは、メキシコ原産の種類です。メキシカンピンギキュラとも呼ばれます。代表的な種類には、アシナガムシトリスミレ(ピンギキュラ・モラネンシス)やヒメアシナガムシトリスミレ(ピンギキュラ・エッセリアナ)などがあります。

これらの種類は、高山の涼しい環境に適応しているため、夏の暑さに弱い傾向があります。一方で、冬には休眠して小さな冬芽を形成します。休眠中は水やりを控えめにする必要があります。

ムシトリスミレの育て方

ムシトリスミレを健康に育てるには、いくつかのポイントがあります。日当たり、水やり、用土選び、肥料など、それぞれ適切な管理が必要です。

日当たりと置き場所

ムシトリスミレは、明るい場所を好みます。しかし、真夏の強い直射日光は避けたほうがよいでしょう。春から秋にかけては、朝日が当たる東向きの窓辺や、西日が当たらない南向きの窓辺が適しています。

室内で育てる場合は、カーテン越しの明るい光が当たる場所がおすすめです。屋外で育てる場合は、日陰になる時間帯がある場所を選びましょう。特に真夏は、遮光ネットなどを使って強い日差しから守ることが大切です。

温帯低地性(アメリカン)のムシトリスミレは、比較的強い光にも耐えられますが、熱帯高山性(メキシカン)のものは、より涼しい環境を好みます。夏場は、室内の明るい場所や、屋外の日陰で管理するのがよいでしょう。

水やり

ムシトリスミレの水やりは、種類や季節によって異なります。基本的には、土の表面が乾いたら水をやるのが目安です。ただし、常に湿った状態を保つことが大切です。

温帯低地性(アメリカン)のムシトリスミレは、年中同じような水やりで大丈夫です。鉢底から水が流れ出るくらいたっぷりと水をやり、次は土の表面が乾いてきたら水をやります。

熱帯高山性(メキシカン)のムシトリスミレは、生育期(春から秋)はたっぷりと水をやります。しかし、冬の休眠期には水やりを控えめにします。土が完全に乾かないよう、時々少量の水を与える程度にしましょう。

水やりの方法として、底面給水がおすすめです。鉢の下に水を張った受け皿を置き、鉢底の穴から水を吸い上げさせます。これにより、常に適度な湿り気を保つことができます。ただし、水が腐らないよう、定期的に受け皿の水を交換することを忘れずに。

用土選び

ムシトリスミレの用土は、水はけが良く、かつ保水性のあるものを選びます。一般的には、水ゴケ(ミズゴケ)を主体とした用土がおすすめです。水ゴケは保水性が高く、ムシトリスミレの根に優しい環境を作ります。

水ゴケだけでなく、赤玉土や鹿沼土を混ぜることで、より良い生育環境を作ることができます。例えば、水ゴケ7:赤玉土2:鹿沼土1の割合で混ぜるのがよいでしょう。これにより、適度な水はけと保水性のバランスが取れます。

また、ピートモスを使用することもあります。ピートモスは酸性度が高く、ムシトリスミレの生育に適しています。ただし、ピートモスだけだと固まりやすいので、パーライトなどを混ぜて空気を含ませるとよいでしょう。

用土を選ぶ際は、肥料が含まれていないものを選ぶことが大切です。ムシトリスミレは栄養の少ない環境に適応した植物なので、肥料分の多い土壌では逆に生育が悪くなることがあります。

肥料

ムシトリスミレは基本的に肥料を必要としません。むしろ、過剰な肥料は根を傷めたり、葉の粘液の分泌を抑制したりする可能性があります。

しかし、長期間同じ鉢で育てていると、土壌の栄養分が枯渇してくることがあります。そのような場合は、非常に薄めた液体肥料を与えることができます。通常の植物用肥料を10分の1程度に薄めて、月に1回程度与えるのが目安です。

また、虫を与えることで栄養を補給することもできます。小さなハエやアリなどを、月に1〜2回程度、葉の上に置いてあげるとよいでしょう。ただし、大きすぎる虫や頻繁な給餌は避けましょう。消化に多くのエネルギーを使ってしまい、逆に植物を弱らせてしまう可能性があります。

季節ごとの管理方法

ムシトリスミレの管理は、季節によって少しずつ変わってきます。それぞれの季節に合わせた適切な管理を行うことで、一年を通して健康に育てることができます。

春の管理

春は、ムシトリスミレが活発に生長を始める季節です。特に熱帯高山性(メキシカン)のムシトリスミレは、冬の休眠から目覚めて新しい葉を展開し始めます。

この時期は、日光の当たる明るい場所に置き、水やりを再開します。ただし、急激な環境の変化はストレスになるので、徐々に日光に当てる時間を増やしていきましょう。

また、春は植え替えに適した季節です。古くなった用土を新しいものに交換し、株が大きくなっていれば株分けを行うのもよいでしょう。

夏の管理

夏は、ムシトリスミレにとって最も注意が必要な季節です。特に日本の夏は高温多湿で、ムシトリスミレにとってはストレスの多い環境です。

直射日光を避け、風通しの良い場所で管理します。温帯低地性(アメリカン)のムシトリスミレは比較的暑さに強いですが、それでも真夏の直射日光は避けたほうがよいでしょう。熱帯高山性(メキシカン)のものは、さらに涼しい環境を好むので、室内の明るい場所や、屋外の日陰で管理します。

水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと与えます。ただし、水が腐らないよう注意が必要です。底面給水の場合は、受け皿の水を定期的に交換しましょう。

また、夏は害虫が発生しやすい季節です。特にナメクジやカタツムリには注意が必要です。これらの軟体動物は、ムシトリスミレの葉を食べてしまうことがあります。見つけたら早めに取り除きましょう。

秋の管理

秋は、ムシトリスミレにとって過ごしやすい季節です。気温が下がってくるので、夏の間室内で管理していた場合は、徐々に屋外に出す時間を増やしていきます。

この時期、多くの種類のムシトリスミレは活発に生長します。水やりは夏と同様に、土の表面が乾いたらたっぷりと与えます。

また、秋は花が咲く季節でもあります。花が咲いたら、枯れるまでそのまま楽しみましょう。花が終わったら、花茎を根元から切り取ります。

冬の管理

冬の管理は、ムシトリスミレの種類によって大きく異なります。

温帯低地性(アメリカン)のムシトリスミレは、冬でも生長を続けます。ただし、生長速度は遅くなるので、水やりの頻度を少し減らします。凍結の恐れがある地域では、室内の明るい場所で管理しましょう。

一方、熱帯高山性(メキシカン)のムシトリスミレは、冬に休眠します。葉が小さくなり、ロゼット状の冬芽を形成します。この時期は、葉が小さくなり、ロゼット状の冬芽を形成します。この時期は水やりを控えめにし、乾燥しすぎないように注意します。室内の明るい場所で管理し、最低温度が5℃以上になるようにしましょう。

冬芽の上に水がたまると腐敗の原因になるので、葉に直接水がかからないよう気をつけます。また、暖房の風が直接当たらないよう注意が必要です。

ムシトリスミレの増やし方

ムシトリスミレは、株分けと葉挿しの2つの方法で増やすことができます。

株分け

株分けは、春先の植え替え時に行うのが最適です。根を傷めないように注意しながら、株を2つ以上に分けます。分けた株は、それぞれ新しい鉢に植え替えます。

葉挿し

葉挿しは、冬から早春にかけて行うのがおすすめです。この時期の葉は肉厚で、発根しやすいからです。健康な葉を根元から切り取り、水ゴケを敷いた容器に置きます。葉の基部が水ゴケに触れるようにし、明るい日陰で管理します。

葉挿しの際は、葉が乾燥しないよう注意が必要です。霧吹きで時々水を与え、湿度を保ちます。2〜3ヶ月ほどで根が出てきて、新しい小さな株が形成されます。

ムシトリスミレの病害虫対策

ムシトリスミレは比較的丈夫な植物ですが、いくつかの病害虫に注意が必要です。

よくある病気と対処法

ムシトリスミレでよく見られる病気は、根腐れです。これは過湿や排水不良が原因で起こります。予防には、適切な水やりと通気性の良い用土を使うことが大切です。

根腐れの症状が見られたら、すぐに植え替えを行います。健康な部分だけを残し、新しい清潔な用土に植え替えましょう。

害虫対策

ムシトリスミレの主な害虫は、アブラムシとナメクジです。アブラムシは、葉や茎に群がって植物の栄養を吸います。見つけたら、水で洗い流すか、綿棒でつぶすなどして除去します。

ナメクジは、主に夜間に活動し、葉を食べてしまいます。ナメクジ対策には、鉢の周りに銅テープを貼るなどの物理的な防除方法が効果的です。

化学農薬の使用は避けましょう。ムシトリスミレは薬剤に弱いため、逆に植物にダメージを与えてしまう可能性があります。

まとめ

ムシトリスミレは、美しい花と興味深い食虫性を兼ね備えた魅力的な植物です。適切な日光、水やり、用土を用意すれば、比較的簡単に育てることができます。種類によって育て方が異なるので、自分が育てているムシトリスミレの特性をよく理解し、それに合わせた管理を心がけましょう。

ムシトリスミレの育て方のコツを押さえれば、この不思議な植物の成長を楽しみ、美しい花を咲かせることができます。ガーデニング初心者の方も、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。