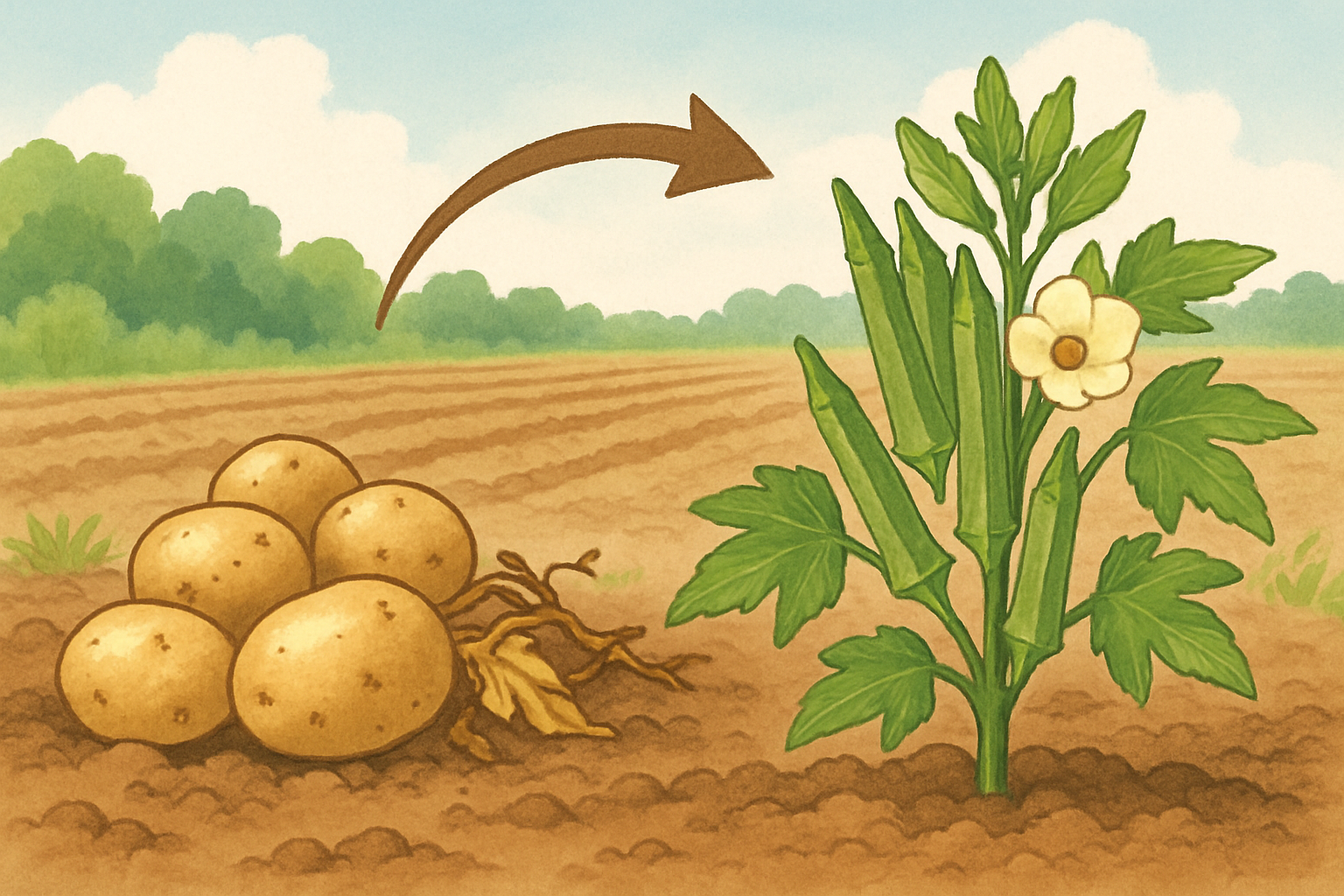

夏の暑さが和らぎ始める頃、ジャガイモの収穫が終わった畑を見て「次は何を植えようかな」と考えている方も多いのではないでしょうか。せっかく手入れをした畑、次はどんな野菜を育てると良いのでしょうか。実は、ジャガイモの後に植える野菜選びは意外と難しいものです。連作障害を避けつつ、土壌の栄養バランスを整えるためには、適切な野菜を選ぶ必要があります。今回は、ジャガイモの後作としてオクラを育てる方法や注意点について詳しくお話しします。

オクラはジャガイモの後作として適しているのでしょうか。結論から言えば、オクラはジャガイモの後作として育てることができます。ただし、いくつかの注意点があります。この記事では、オクラをジャガイモの後に栽培する際のメリットや、成功させるためのポイントをご紹介します。家庭菜園を楽しむ方や、より効率的な野菜作りを目指す方にとって、役立つ情報をお届けします。

オクラはジャガイモの後作に適している

ジャガイモの収穫が終わった後の畑で、オクラを育てることは可能です。オクラとジャガイモは異なる科の植物であるため、連作障害のリスクが低いのです。ジャガイモはナス科の植物ですが、オクラはアオイ科に属します。このため、土壌中の栄養素の競合が少なく、病害虫の共通リスクも比較的低いと言えます。

オクラとジャガイモの相性

オクラとジャガイモの相性は、意外と良好です。ジャガイモの栽培後は、土壌中に窒素分が多く残ることがあります。オクラは比較的少ない窒素で育つ特性があるため、この残留窒素を有効活用できます。また、オクラは深根性の植物であるため、ジャガイモが利用しなかった深層の栄養分を吸収することができます。

さらに、オクラは暑さに強い夏野菜です。ジャガイモの収穫が終わる初夏から真夏にかけて、オクラを植えることで畑を効率的に利用できます。オクラの栽培期間中に土壌の状態が安定し、次の作物のための準備が整います。

オクラを後作に選ぶメリット

オクラをジャガイモの後作に選ぶことには、いくつかのメリットがあります。まず、オクラは比較的栽培が容易な野菜です。初心者の方でも、適切な管理を行えば十分に育てることができます。また、オクラは成長が早く、植え付けから約2ヶ月程度で収穫を始めることができます。

オクラは栄養価が高く、食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富です。家庭菜園で育てることで、新鮮で栄養価の高い野菜を手軽に楽しむことができます。さらに、オクラは連続して収穫できる特性があります。適切に管理すれば、長期間にわたって収穫を楽しめます。

また、オクラは土壌改良の効果も期待できます。オクラの根は土壌を柔らかくし、通気性を向上させます。これにより、次に栽培する作物のための良好な土壌環境を作り出すことができます。

ジャガイモ畑でのオクラ栽培のポイント

ジャガイモの後作としてオクラを栽培する際には、いくつかのポイントに注意する必要があります。適切な準備と管理を行うことで、健康で豊かなオクラの収穫を期待できます。

土壌準備の重要性

オクラを植える前の土壌準備は、栽培の成功を左右する重要な要素です。ジャガイモの収穫後、まずは残った茎や根を丁寧に取り除きましょう。これらの植物残渣を放置すると、病害虫の温床になる可能性があります。

次に、土壌のpH調整を行います。オクラは弱酸性から中性の土壌を好みます。理想的なpHは6.0から7.0の間です。ジャガイモ栽培後の土壌は酸性に傾いていることが多いため、必要に応じて石灰を施して調整します。

土壌の栄養バランスも重要です。ジャガイモ栽培後は窒素が多く残っていることがありますが、オクラの成長には適度なバランスが必要です。完熟堆肥を施すことで、土壌の物理性を改善しつつ、バランスの取れた栄養供給を行うことができます。

最後に、土壌の耕起を行います。深さ30cmほどまでしっかりと耕し、土壌を柔らかくします。これにより、オクラの根が健全に発達し、水はけも良くなります。

適切な植え付け時期と方法

オクラの植え付け時期は、地域の気候によって異なります。一般的には、最後の霜の心配がなくなり、気温が安定して20度を超えるようになってから植え付けを行います。多くの地域では5月中旬から6月中旬が適期となります。

植え付け方法としては、直接種をまく方法と、苗を植える方法があります。初心者の方は苗を植える方が確実です。苗を植える場合は、株間を30cm程度、畝間を60cm程度空けます。深さは5cm程度で、根を傷つけないように注意しながら植えつけます。

直接種をまく場合は、2〜3粒ずつ、深さ1〜2cmほどの浅い穴に播種します。発芽後、生育の良い1本を残して間引きを行います。オクラは発芽に時間がかかることがあるので、忍耐強く待つ必要があります。

植え付け後は十分な水やりを行い、土壌が乾燥しないように注意します。また、鳥や虫による種子の食害を防ぐため、不織布などで覆うのも効果的です。

水やりと肥料のコツ

オクラは比較的乾燥に強い植物ですが、適切な水分管理は重要です。特に、発芽から苗が定着するまでの期間は、土壌が乾燥しないように注意が必要です。一方で、水のやりすぎは根腐れの原因となるので避けましょう。

水やりの頻度は、天候や土壌の状態によって調整します。基本的には、土の表面が乾いたら水をやるのが目安です。夏場の暑い時期は、朝か夕方の涼しい時間帯に水やりを行うのが効果的です。

肥料については、植え付け時に基肥として完熟堆肥を施すのが一般的です。その後は、生育状況を見ながら追肥を行います。追肥は、最初の花が咲く頃から2週間おきに行うのが良いでしょう。

液体肥料を薄めて与える方法や、粒状の化成肥料を株元にまく方法があります。ただし、肥料の与えすぎは徒長の原因となり、実の付きが悪くなる可能性があるので注意が必要です。

また、マルチングを行うことで、水分の蒸発を抑え、雑草の発生も防ぐことができます。わらや剪定枝のチップなどを使用すると、土壌の温度も安定し、オクラの生育に良い影響を与えます。

オクラ栽培で気をつけるべき点

オクラの栽培は比較的容易ですが、いくつかの注意点があります。これらに気をつけることで、より健康で豊かな収穫を得ることができます。

病害虫対策

オクラは比較的病害虫に強い野菜ですが、完全に問題がないわけではありません。主な病害虫としては、アブラムシ、ハダニ、うどんこ病などがあります。

アブラムシ対策としては、定期的に葉の裏側をチェックし、見つけたら早めに対処することが大切です。水で洗い流したり、天敵であるテントウムシを利用したりするのも効果的です。

ハダニは乾燥した環境で発生しやすいので、適度な水分管理が重要です。葉に細かい白い斑点が現れたら、ハダニの可能性があります。早期発見・早期対処が鍵となります。

うどんこ病は、葉に白い粉をふいたような症状が現れます。これを予防するには、風通しを良くし、過度な肥料を避けることが大切です。また、株間を適切に空けることで、病気の蔓延を防ぐことができます。

総合的な病害虫対策として、健康な土づくりが重要です。有機物を十分に含んだ土壌は、植物の免疫力を高め、病害虫への抵抗力を強化します。また、輪作を行うことで、特定の病害虫が増えすぎるのを防ぐことができます。

化学農薬の使用は最小限に抑え、できるだけ自然な方法で対処することをおすすめします。例えば、ニームオイルやにんにく水など、植物由来の天然忌避剤を使用するのも一つの方法です。

収穫のタイミングと方法

オクラの収穫は、適切なタイミングで行うことが重要です。一般的に、開花後3〜4日程度で収穫適期を迎えます。果実の長さが10〜15cm程度になったら収穫のサインです。

収穫が遅れると、果実が硬くなり食味が落ちてしまいます。また、収穫が遅れると植物体の栄養が実に集中してしまい、新しい実の生産が遅れる原因にもなります。

収穫の方法は、果実の付け根をハサミで切るか、果実を軽くひねって折り取ります。手で引っ張って収穫すると、茎を傷つける可能性があるので避けましょう。

収穫は朝の涼しい時間帯に行うのが理想的です。朝露が乾く前に収穫することで、果実の鮮度を保つことができます。また、収穫の際は軍手をつけることをおすすめします。オクラの茎や葉には細かい毛があり、素手で触ると痒みを感じることがあります。

収穫したオクラは、すぐに使用しない場合は冷蔵庫で保存します。新聞紙やキッチンペーパーで包み、ビニール袋に入れて保存すると、3〜4日は鮮度を保つことができます。

定期的な収穫を心がけることで、植物に新しい実をつける力を与え、長期間にわたって収穫を楽しむことができます。毎日または1日おきに畑をチェックし、適期の実を見逃さないようにしましょう。

ジャガイモの後作として避けるべき野菜

ジャガイモの後作として適している野菜がある一方で、避けるべき野菜もあります。これらの野菜を知っておくことで、より効果的な輪作計画を立てることができます。

連作障害のリスクがある野菜

ジャガイモと同じナス科の野菜は、連作障害のリスクが高いため避けるべきです。具体的には、トマト、ナス、ピーマン、トウガラシなどがこれに該当します。これらの野菜は、ジャガイモと同じ病原菌や害虫の影響を受けやすく、連作することで被害が拡大する可能性があります。

また、ジャガイモと同じく根菜類も避けた方が良いでしょう。サツマイモ、ニンジン、ゴボウなどの根菜類は、ジャガイモと同様に土壌中の養分を多く消費します。そのため、これらの野菜を連続して栽培すると、土壌の養分バランスが崩れやすくなります。

さらに、ネコブセンチュウの被害を受けやすい野菜も注意が必要です。ネコブセンチュウはジャガイモの栽培で増える可能性があり、その後にセンチュウに弱い野菜を植えると被害が拡大する恐れがあります。

代替となる後作の選択肢

ジャガイモの後作として避けるべき野菜がある一方で、適した野菜もたくさんあります。例えば、アブラナ科の野菜は良い選択肢となります。キャベツやブロッコリー、カリフラワーなどは、ジャガイモとは異なる栄養要求を持つため、土壌のバランスを整えるのに役立ちます。

また、マメ科の野菜も優れた後作となります。エンドウ豆やインゲン豆、ソラマメなどは、根に窒素固定菌を持つため、土壌に窒素を補給する効果があります。これは、ジャガイモ栽培で消費された栄養分を補うのに役立ちます。

葉物野菜も良い選択肢です。ホウレンソウやレタス、小松菜などは、比較的短期間で収穫できるため、土地の利用効率を高めることができます。これらの野菜は、ジャガイモが利用しなかった栄養分を有効活用することができます。

ネギ類も後作として適しています。タマネギやニラ、ニンニクなどは、ジャガイモとは異なる病害虫に強いため、土壌の健康を維持するのに役立ちます。また、これらの野菜は根の深さが異なるため、土壌の異なる層から栄養を吸収することができます。

さらに、ウリ科の野菜も考慮に値します。キュウリやカボチャ、ズッキーニなどは、ジャガイモとは全く異なる科に属するため、連作障害のリスクが低くなります。これらの野菜は、夏から秋にかけて収穫できるため、ジャガイモの収穫後のタイミングとも合致します。

まとめ:ジャガイモ後のオクラ栽培成功のカギ

ジャガイモの後作としてオクラを栽培することは、適切な管理と注意を払えば十分に可能です。オクラはジャガイモとは異なる科に属し、栄養要求も異なるため、連作障害のリスクが低いという利点があります。

成功のカギは、まず土壌の準備にあります。ジャガイモの残渣をしっかりと取り除き、適切な pH 調整と有機物の補給を行うことが重要です。オクラは比較的少ない肥料で育つ特性を活かし、過剰な施肥を避けることも大切です。

また、適切な水管理も欠かせません。オクラは乾燥に強い一方で、水はけの悪い環境では根腐れを起こしやすいため、排水性の良い畝作りと適度な水やりが必要です。

病害虫対策としては、定期的な観察と早期発見・早期対処が重要です。特にアブラムシやハダニには注意が必要ですが、天敵の利用や有機農薬の活用など、環境に優しい方法で対処することをおすすめします。

収穫のタイミングにも気を配りましょう。適期に収穫することで、オクラの食味を最大限に引き出すとともに、植物の継続的な実の生産を促すことができます。

最後に、輪作の重要性を忘れないでください。ジャガイモとオクラの組み合わせは良好ですが、長期的には様々な野菜を取り入れた輪作計画を立てることで、土壌の健康を維持し、持続可能な家庭菜園を実現することができます。

これらのポイントを押さえることで、ジャガイモの後作としてのオクラ栽培を成功させ、豊かな収穫を得ることができるでしょう。家庭菜園を楽しみながら、土地を有効活用し、季節の恵みを存分に味わってください。