「本当に強い人は、繊細さを持つ者である—真の強さは内なる感受性から生まれる力」

繊細であることを「弱さ」だと思っていませんか?そんなあなたに、この本は「繊細さこそが、真の強さである!」という新しい視点を提供します。内なる感受性こそ、あなたを支え、成長させる最大の武器です。この本を読むことで、自分の繊細さを受け入れ、それを強みに変える方法を学べます。

この本から得られるメリット:

- 繊細さを強みにする方法がわかる:繊細さは弱点ではなく、他人が気づけない細かいことに気づく能力。それが、あなたの人生を豊かにします。

- 自己成長の具体的なステップ:どうやって内面を強くしていくのか、日常で実践できる具体的な方法を提供。読んだ次の日から、あなたの生き方が変わるはず!

- 人間関係が劇的に改善する:感受性を高めることで、相手の気持ちや状況をより深く理解できるようになります。友人や家族との関係が深まり、自信を持ってコミュニケーションできるように!

これを知らないとどうなるのか?

繊細さを「隠したい」ものだと思い続けると、自己否定やストレスの原因になり、いつまでも自分を理解できずに苦しむことに……。繊細さを生かす方法を知らないままだと、他人の意見に左右され、自己肯定感が低いまま一生を送る危険があります!

「繊細な自分」が持つ本当の強さに気づけば、人生の見方がガラッと変わります。誰よりも豊かな感受性を武器にして、自分らしい強さを手に入れてください!

今、この瞬間から、自分を変えるチャンスです。期間限定で特別価格で公開中!

- はじめに

- 第1章:「強さ」とは何か?—外見の力ではなく、内面の繊細さが生む真の威厳

- 第2章:繊細さが生む真の強さ—感受性が支える心の強固な基盤

- 第3章:本当の強さは、繊細さを持つ者である—感受性と力の融合

- 第4章:真の強さと繊細さを実生活で発揮する—日々の選択における力の使い方

- 第5章:「本当に強い人は、繊細さを持つ者である」表で見る真の強さの本質

- 第6章:内なる感受性から生まれる力—偉人たちに学ぶ繊細さが生む偉大な力

- 第7章:真の強さを手に入れるために—繊細さを力に変えるための具体的ステップ

- 第8章:細部にこそ宿る強さ—感受性を高め、鈍感さを打破する

- 第9章:神と悪魔は細部に宿る—詐欺師もまた細部から侵食する

- おわりに

はじめに

この書籍を手に取っていただき、ありがとうございます。あなたが今、この文章を読んでいるということは、「強さ」について何かしらの問いや探求心を抱えているのかもしれません。世の中には、強さという言葉が力や硬さ、外見的なものとして語られることが多いですが、私はもっと深い部分にこそ、本当の強さが宿っていると考えています。それは、繊細さや感受性から生まれる静かな力です。

感受性が高い人は、時に傷つきやすく、弱いと見られがちです。しかし、本当の強さは、心の奥に潜む繊細な部分にこそあるのです。感情に気づき、それを受け入れ、自分を深く理解することが、人生を強く生きるための最も大切な鍵だと信じています。

本書では、内なる感受性をどのように自分の力に変えていくのか、そして真の強さとは何かについて、具体的なヒントとともにお伝えします。私自身、繊細さを抱えながらもその力を生かし、人生をより強く生きることを実践してきました。この知識や経験が、あなたにとって新しい視点を提供し、役立つものとなれば幸いです。

最後に、感謝の気持ちを込めて、この文章を読んでくださっているあなたに心からお礼を申し上げます。あなたが本当の強さを見つけ、人生を豊かにする一助となることを願っています。

どうぞ、心の旅を楽しんでください。

第1章:「強さ」とは何か?—外見の力ではなく、内面の繊細さが生む真の威厳

強さの定義を再考する—表面的な力と本質的な力の違い

「強さ」と聞くと、多くの人がまず思い浮かべるのは、肉体的な強さや外見から見える力でしょう。筋力、権力、地位、成功といったものが強さの象徴として語られることが多く、それが真の強さだと誤解されがちです。確かに、社会的な成功や肉体的な能力は、外から見える「力」として目に留まりやすいものです。しかし、真に強い人は、外見に囚われず、心の奥に秘めた「内面的な力」を持っています。この内面の力こそが、他者の心に影響を与え、困難に立ち向かい、周囲を支え続ける本質的な強さを生み出すのです。

人は、困難や逆境に直面したときに、その内面の強さを試されます。嵐が吹き荒れる時、外見上の強さは何の役にも立たないことがしばしばあります。どれだけ筋肉が発達していようと、地位が高かろうと、心が揺れ動き、恐怖に支配されてしまえば、その強さはただの空虚な装いに過ぎません。真の強さとは、内面から静かに溢れ出す揺るぎない感受性や、他者を理解し、助けるための共感力、そして自分自身の感情に気づき、それをコントロールできる力に他なりません。

ここで、改めて「強さ」の定義を見直してみましょう。表面的な力は一時的なものです。外見や地位に依存した強さは、その環境や状況が変わればすぐに崩れ去ります。逆に、内面の強さは「不変」であり、「永続的」なものです。人間関係の中で深い理解や共感を持つ人、他者の痛みに気づきながらもそれを上手に乗り越えられる人、困難に対して冷静に対応し、感情に支配されない人……こうした内面の強さこそが、人生を長期的に支える力です。だからこそ、本当の意味での「強さ」は、感受性や共感力といった内面から生じるものだといえます。

「表面的な力」と「本質的な力」の違いを理解することは、非常に重要です。表面的な力は、外見的な「強さのメッキ」に過ぎず、その裏に隠された弱さを覆い隠していることがあります。例えば、怒鳴り散らして他者をコントロールしようとする人は、その強さの裏に「恐れ」や「不安」が隠れていることがよくあります。このような力は長続きせず、いずれ自分自身や周囲に悪影響を及ぼすことになるでしょう。逆に、本質的な力は、困難に直面したときこそ本領を発揮し、周囲を守り、自分自身を成長させる原動力となるのです。

さらに、強さの真価が問われるのは、他者との関係においてです。外見的な強さに頼る人は、周囲に対して威圧感を与え、時には他者を支配しようとすることがあります。しかし、内面的な強さを持つ人は、その反対です。彼らは「支配」ではなく「支援」を選びます。つまり、他者を押さえつけるのではなく、むしろその人が持つ力を引き出し、共に成長することを目指します。このような強さは、表面的には目立たないかもしれませんが、その影響は深く、長く続くものです。

また、外見的な強さを追い求めることは、一時的な安心感をもたらすことがあります。強く見せることで、自分の内面の不安や弱さを隠し、自信を持っているように見せかけることができるのです。しかし、実際には、そのような強さは非常に脆く、一度崩れ始めると簡単に瓦解してしまいます。それに対して、内面の強さは時間をかけて築き上げられ、環境が変わっても揺らぐことはありません。それは、外から見えないところで、日々の小さな選択や行動の積み重ねによって形成されていくものだからです。

ここで「表面的な力」と「本質的な力」の違いをもう少し深く掘り下げてみましょう。例えば、感情に気づき、それを受け入れる力は、外見的な強さとは全く異なるものです。多くの人が、感情を抑え込むことで「強さ」を保とうとしますが、それは一時的な解決に過ぎません。感情を抑圧すればするほど、心の中で蓄積され、いずれどこかで爆発することになります。本当の強さとは、感情に気づき、それを適切に処理し、他者との関係をより良いものにしていく力です。このような内面の強さを持つ人は、困難に直面したときでも感情に支配されることなく、冷静に状況を判断し、最善の解決策を見つけ出すことができるのです。

「本質的な強さ」は、ただ耐え忍ぶことだけではありません。それは、困難に対して自らの感情を理解し、受け入れることで、より柔軟かつ強固な意志を持ち続ける力を意味します。どんなに外見的に強く見えても、心の中に不安や恐れを抱えているならば、それは真の強さとは言えません。自分自身の弱さや感情に向き合い、それを乗り越える力こそが、本当の強さなのです。

また、他者との関係においても、この「本質的な強さ」は重要な役割を果たします。強さとは、他者を支配することではなく、他者と共に歩むことです。真に強い人は、他者の感情や状況に敏感であり、その繊細さを活かして支え合うことができます。他者の感情に気づき、それに対して適切に対応できる人は、周囲からの信頼を得て、より良い人間関係を築くことができるのです。このような人間関係こそが、強さの真の証と言えるでしょう。

最終的に、強さの定義を再考する際に重要なのは、「強さは外見ではなく、内面から生まれるもの」ということです。感受性や共感力、他者を支える力、そして自分自身の感情に気づき、それを受け入れる力……これらこそが、本当に強い人が持つ「本質的な力」です。表面的な力に惑わされることなく、内面から湧き出る真の強さを大切にすることが、人生における本当の成功や幸福に繋がるのです。

本書では、今後さらに詳しくこの「内面的な強さ」について掘り下げていきますが、まずはこの章を通じて、強さの定義を見直し、内面的な力の重要性に気づいていただければ幸いです。

内なる感受性の力—繊細さが生む静かな強さの源泉

現代社会では、外見や声の大きさ、主張の強さが「力」として評価されることが多いです。自己主張が強い人や、物理的に強い人が「強い人」と見られがちです。しかし、本当に重要なのは、こうした「見せかけの強さ」ではなく、内面から静かに湧き出る繊細な感受性です。人々はしばしば、感受性が強いことを「弱さ」と誤解しますが、実際にはこの感受性こそが、真の強さの源泉なのです。

まず、「感受性」とは何でしょうか? 感受性とは、周囲の状況や他者の感情に気づき、それに対して敏感に反応できる力です。この力は、日常生活において非常に重要な役割を果たします。例えば、職場で同僚が落ち込んでいる時、その感情にすぐに気づいて、適切な声をかけることができる人は感受性が高いと言えるでしょう。また、家族や友人が心配事を抱えている時、その微細なサインに気づき、寄り添うことができる人も同様です。このような人たちは、外見的には目立たないかもしれませんが、内面に深い強さを持っています。

感受性が高い人は、他者の感情や言動に敏感に反応するだけでなく、自分自身の内面的な変化にも鋭く気づきます。これは非常に重要です。なぜなら、自己認識が深まることで、自分の感情や思考をコントロールしやすくなるからです。強さとは、単に感情を抑え込むことではありません。むしろ、自分の感情に気づき、それを適切に処理し、周囲に対して冷静に対応する力が真の強さなのです。

この感受性の力は、静かな強さを生み出します。周囲の喧騒や外部からの圧力に左右されず、自分自身の内なる感覚に従って行動できる人は、どんなに大きな困難に直面しても揺らぐことがありません。彼らは、表面的な強さに頼らず、内面から湧き出る落ち着きと冷静さを持って、状況に対処します。そして、その静かな強さは、周囲に対しても大きな影響を与えます。他者はその静けさと落ち着きに魅了され、信頼感を抱くのです。

また、感受性が強い人は「他者を理解する力」が非常に高いです。彼らは、他人の言葉の裏にある感情や意図に敏感で、そのため、周囲の人々と深い関係を築くことができます。対話の中で相手の微細な表情やトーンの変化に気づき、その感情を尊重しながら対応する姿勢は、外見的な力とは全く異なるものです。これこそが、内面的な繊細さから生まれる静かな強さです。この強さは、周囲を押さえつけることなく、むしろその場の空気を和らげ、他者の心を開かせます。

「強さ」と「繊細さ」は一見、相反するように見えます。しかし、実際にはこれらは密接に結びついています。感受性を持つことで、自分の弱さや他者の弱さを理解し、そこから強さが生まれるのです。繊細であることは、他者の痛みに共感し、その痛みを和らげるための力を持つことを意味します。それは「柔らかい強さ」とも言えるでしょう。外見的には目立たないかもしれませんが、その効果は絶大です。柔らかい強さは、人々を傷つけることなく、彼らを癒し、支える力です。

一方で、感受性が高すぎると、自分自身が疲れやすくなることもあります。他者の感情に敏感に反応しすぎると、自分の感情との境界が曖昧になり、ストレスを感じやすくなるのです。しかし、ここで重要なのは、感受性を「強さ」に変える方法を学ぶことです。感受性を持ちながらも、自分自身を守るための境界線をしっかりと設定することができれば、感受性は大きな武器となります。繊細でありながら、自分自身を守る力も同時に養うことで、より一層の強さが生まれるのです。

また、感受性はクリエイティブな力とも深く関係しています。感受性が高い人は、周囲の変化に敏感に反応し、そこから新しいアイデアやインスピレーションを得ることが多いです。この創造性は、問題解決において非常に強力な武器となります。困難な状況に直面したとき、感受性の高い人は単に状況を受け入れるだけでなく、そこから新しい解決策を見つけ出すことができるのです。これは、外見的な強さに頼る人には得られない、大きな強みです。

さらに、感受性の高い人は、未来を見据える力にも優れています。彼らは現状の変化や兆候に敏感に気づき、未来に起こりうる問題やチャンスを予測する力を持っています。感受性は、単なる「気づき」の力ではなく、未来を見据える洞察力を伴った強さでもあるのです。これにより、感受性の高い人は、長期的な視点で物事を見通し、リスクを最小限に抑えながら、最善の行動を選択することができます。

総じて、感受性の力は、外見的な強さとは全く異なる形で私たちに影響を与えます。それは、「静かな強さ」として、他者との関係性を深め、自己理解を高め、さらには創造性や洞察力を育てる源となるのです。感受性が高いことは「弱さ」ではなく、むしろ「強さ」であることを理解することが大切です。これを理解することで、私たちは外見的な力に惑わされることなく、真に強い人間へと成長していくことができるでしょう。

繊細さが生む静かな強さ……この力は、周囲の喧騒に飲み込まれることなく、自分の内面にしっかりと根を張り、外からの影響を受けずに自分の軸を保つ力です。これからの時代、ますますこの「静かな強さ」が重要視されるでしょう。それは、騒がしい世界の中で、冷静さと洞察力を持ち続けることが、真に強い人間としての生き方だからです。この感受性の力を活かして、自分自身の強さを再発見し、さらに成長するための第一歩を、今踏み出していただければと思います。

外見だけでは測れない強さ—時代を超える格言から学ぶ本質

強さという概念は、時代や文化によってその意味合いが少しずつ変わってきました。歴史的には、強さといえば、戦争に勝利する力や身体的な強さが重視されていました。武将や戦士の強さが理想とされ、力と権威が同義に語られることが多かったのです。しかし、その一方で、古くから伝わる格言や哲学の中では、強さの本質は「外見」や「物理的な力」によって測れるものではなく、むしろ「内面の力」にあるという考えが受け継がれています。

例えば、有名な言葉に「柔よく剛を制す」という格言があります。これは、柔軟であることが最終的には強固なものに打ち勝つという意味ですが、この格言は強さの本質を的確に表現しています。表面的な力や硬さに頼るのではなく、柔軟さや適応力、そして内面の静かな強さが最終的に勝利を収めるのだという教えです。この考え方は、現代においても非常に重要な意味を持ちます。特に、多くのストレスやプレッシャーに晒される現代社会では、外見的な強さだけでは困難を乗り越えることができません。時代を超えて生き残るためには、内面の強さこそが真に必要な力なのです。

また、「静かなる者は強し」という言葉もあります。外見的に大きな声で自己主張をする人や、強い権力を持つ人が一見すると強く見えるかもしれませんが、実際には「静かに自分の道を進む者」の方が、真に強い存在です。この静けさは、外部の騒音に惑わされず、自分の内面に根ざした確固たる信念や価値観に基づいて行動することを意味します。人は静かであればあるほど、自分自身をよく理解し、冷静な判断ができるものです。つまり、強さとは外見的な派手さや声の大きさではなく、むしろ内なる「静けさ」と「落ち着き」によって測られるのです。

この「外見では測れない強さ」という概念は、多くの歴史的な人物や偉大なリーダーの生き方にも反映されています。例えば、ガンディーやマザー・テレサのような人物は、物理的な力や権力に頼ることなく、むしろその内なる信念と静かな強さで世界に大きな影響を与えました。彼らの行動は決して派手ではなく、時には誤解されることもありましたが、最終的にはその静かな強さが周囲に深い感動と変革をもたらしたのです。彼らの強さは「目に見える」ものではなく、「感じられる」ものであり、その影響は時代を超えて続いています。

このように、強さとは外見だけでは測れないものです。それは、むしろ見えない部分にこそ存在します。感受性や共感力、そして冷静さや忍耐力といった内面的な資質が、強さの本質を形作るのです。外見的には非常に強そうに見える人でも、内面が不安定であれば、その強さは一時的で脆弱なものです。一方、内面的な強さを持つ人は、どんなに困難な状況でも揺るがず、冷静に対応することができます。

また、「強さとは何か?」という問いを深く掘り下げると、「強さは、弱さを知ることから生まれる」という格言に行き着くことがあります。この格言は、私たちにとって非常に重要な教訓を含んでいます。強さを持つためには、まず自分の弱さに向き合い、それを受け入れることが必要です。弱さを認めることができる人こそが、本当に強い人です。これは簡単なことではありません。多くの人は、自分の弱さを隠し、それを他者に見せないようにすることで「強さ」を保とうとします。しかし、これは一時的な解決に過ぎず、最終的には自分を苦しめることになります。真に強い人は、自分の弱さを恐れず、それを受け入れ、それを糧にして成長するのです。

さらに、「強さとは、他者を理解する力でもある」という格言もあります。真に強い人は、自己中心的ではなく、他者の立場や感情を理解し、共感する力を持っています。他者の痛みに気づき、それを和らげるために行動することができる人は、外見的には強く見えないかもしれませんが、その内面には計り知れない強さがあります。彼らは、自分のエゴやプライドに囚われることなく、他者のために尽力することができるのです。このような強さは、目立たないかもしれませんが、非常に深く、長期的に人々の心に影響を与えます。

私たちは、強さを表面的なものとして捉えがちです。しかし、歴史的な教訓や格言から学べることは、強さの本質は「見えないもの」にこそあるということです。外見や社会的な地位、物理的な力に頼るのではなく、内面から湧き出る静かな強さ、そして他者を思いやる優しさや共感力こそが、時代を超えて求められる「本当の強さ」なのです。

現代社会では、外見的な強さや成功が非常に重要視されます。人々は自分を大きく見せようとし、物理的な力や社会的な成功によって強さを証明しようとします。しかし、そのような強さは、時間が経てば消えてしまうものです。一方で、内面的な強さ、特に感受性や共感力から生まれる強さは、時代を超えて持続し、他者との深い絆を築くための力となります。この本を通じて、あなたが「強さとは何か?」という問いに対して新たな視点を持ち、外見に囚われず、内面の強さを育むための道筋を見つけていただければ幸いです。

第2章:繊細さが生む真の強さ—感受性が支える心の強固な基盤

繊細さと脆弱さの違い—心を守り、同時に成長させる力

「繊細さ」という言葉を聞いたとき、多くの人は「弱さ」と関連付けて考えてしまうかもしれません。確かに、繊細な心は傷つきやすく、周囲の影響を受けやすい面があります。しかし、繊細さは決して脆弱さや無力さと同義ではありません。むしろ、繊細さこそが「真の強さ」を支える鍵であり、私たちが成長し、より強固な心を持つための大切な要素です。ここでは、繊細さと脆弱さの違いを深く掘り下げ、「繊細さ」がどのように私たちの強さを育てるのかを考えていきます。

まず、繊細さとは何でしょうか? 繊細さとは、外部の刺激や他者の感情に対して敏感に反応する心の状態です。繊細な人は、他者の微妙な表情の変化や言葉のトーンにすぐに気づき、場の空気を読み取ることが得意です。この感受性は、他者に共感し、深い人間関係を築く上で非常に重要な役割を果たします。感受性が豊かな人ほど、他者の痛みや喜びを理解し、共に喜び、共に悩むことができるのです。このような繊細さは、表面的な強さとは対照的ですが、内面の強さを育むための重要な土台なのです。

一方、脆弱さとは何かというと、それは外部からの影響に対して「防御のない状態」、あるいは「抵抗できない状態」を指します。脆弱な人は、ストレスやプレッシャーに直面したとき、それに耐えきれずに崩れてしまうことがあります。繊細さとは異なり、脆弱さは心のバリアが弱く、外部の刺激によって簡単に傷ついてしまう状態です。このため、脆弱な状態にいる人は、自己防衛のために感情を閉ざしてしまったり、逃避行動を取ることが多くなります。

ここで重要なのは、繊細さと脆弱さは似ているようでありながら、実は根本的に異なるという点です。繊細さは「感受性の高さ」としての強さを意味し、脆弱さは「心の防御力の弱さ」としての弱点を示します。つまり、繊細であることは決して脆弱であることを意味するのではなく、むしろその感受性を活かして心を守り、同時に成長させる力を持っているということです。

たとえば、繊細な人は自分の感情や他者の感情に敏感に気づくことができ、その気づきをもとに冷静な判断や対応を取ることができます。感情の波に飲み込まれずに、その波を観察し、適切に対応することで、自分の心を守ることができるのです。このプロセスを繰り返すことで、心はより強く、しなやかに成長していきます。繊細さは、自分自身を深く知り、感情を管理するための力を与えてくれるのです。

繊細さが心の成長に繋がるもう一つの理由は、それが自己理解を深めるための重要な要素であるからです。繊細な人は、自分の感情や思考の変化に敏感であり、それを深く考える習慣があります。こうした内省のプロセスは、自分の強さや弱さを理解し、それを受け入れるための大切なステップです。自己理解が深まることで、私たちは困難な状況に直面しても、冷静に対応することができるようになります。また、自分の限界を知りつつ、それを超えて成長するための方法を見つけ出すことができるのです。

では、どうすれば繊細さを「脆弱さ」ではなく「強さ」に変えることができるのでしょうか? その答えは、「バランス」にあります。繊細な感受性を持ちながらも、自分自身を守るための強固なバリアを築くことが重要です。これは単に「感情を抑え込む」という意味ではありません。むしろ、自分の感情に気づき、それを受け入れ、適切に対処する力を養うことが大切なのです。このプロセスを通じて、私たちは外部の影響に左右されずに自分の道を進むことができるようになります。

また、繊細な人は周囲の期待やプレッシャーに敏感なため、自分を過度に追い込んでしまうことがあります。ここでも、バランスを取ることが重要です。自分の感受性を活かしつつ、必要な時には「ノー」と言える強さを持つことが求められます。自分の限界を理解し、それを超えて無理をしないことが、長期的な成長と強さに繋がるのです。

繊細さはまた、私たちに「他者との共感」を育てる力を与えてくれます。脆弱な状態では、他者の感情に共感することが難しく、逆に自分の感情に圧倒されてしまうことが多いです。しかし、繊細さを持ちながらも強さを兼ね備えた人は、他者の痛みや喜びに気づき、それを共に分かち合うことができます。この共感の力は、深い人間関係を築く上で欠かせないものであり、他者を支え、共に成長するための基盤となります。

脆弱さとは異なり、繊細さは「柔軟性」をもたらします。心が柔軟であれば、困難な状況に直面しても、無理に抵抗するのではなく、適応しながら状況を乗り越えることができます。繊細な人は、外部の変化に敏感に反応し、その変化に対応するための新しいアイデアや解決策を見つけ出すことが得意です。逆境に対しても、しなやかに対応し、最終的には自分の成長に繋げることができるのです。

最後に、繊細さは「自己成長」のための最も強力な資質の一つです。繊細であるということは、他者や環境の変化に対して敏感であり、それを自分自身の糧にする力を持っているということです。繊細な心は、決して弱い心ではなく、むしろその感受性を通じて、私たちは絶えず成長し、より強固な心を育てていくことができるのです。

繊細さと脆弱さの違いを理解することで、私たちは繊細さを「心を守り、同時に成長させる力」として活かすことができます。繊細であることを恐れず、それを強さに変えていくことが、人生における成功や幸福に繋がるのです。この本を通じて、あなたが自分の繊細さを理解し、それを大切にしながら強く生きる方法を見つけることができれば幸いです。

感受性がもたらす洞察力—他者を深く理解する力としての強さ

感受性は、単なる感情の起伏に留まらず、私たちの生活や人間関係において極めて重要な役割を果たします。特に、感受性が「洞察力」として機能する場合、その価値は計り知れません。感受性が高い人は、他者の言動や表情、態度の裏に隠された真実や感情に敏感に気づくことができます。これは決して単純な「気づき」ではなく、深い洞察力の現れです。そして、この洞察力こそが、他者を理解する力としての強さを育むのです。

私たちは日々、さまざまな人々と関わりを持ちますが、その中で実際に相手の本音や真の感情を理解することができるかどうかは、感受性の高さに大きく左右されます。表面的な会話だけでなく、相手がどのような気持ちを抱えているのか、何に悩んでいるのか、さらにはどんな期待や不安を抱いているのかを読み取る力は、感受性を通じて発展するものです。この力があれば、単なるコミュニケーションを超えた「真の理解」が可能となり、より深くて強固な人間関係を築くことができるのです。

感受性がもたらす洞察力は、他者の感情の微妙な変化や、無意識に現れるサインを見逃さないことから始まります。例えば、誰かが笑顔を見せているにもかかわらず、内心では何かに不安を感じているというケースはよくあることです。感受性の高い人は、このような微細なズレに気づき、表面的な言動の背後にある本質的な感情を見抜くことができます。この洞察力は、人間関係において非常に重要です。なぜなら、他者の本音や感情を理解できることで、相手が本当に求めているサポートや共感を提供することができるからです。

また、この洞察力は、他者を深く理解するだけでなく、自分自身の成長にも大いに貢献します。他者の感情や行動の背景にある意図や動機を理解することで、自分の反応や対応を適切に調整することができるからです。たとえば、感受性が高く、洞察力に富んだ人は、他者の攻撃的な態度やネガティブな言葉の裏にある「傷ついた感情」や「不安」に気づくことができます。このような場合、感情に反応して対立するのではなく、相手の感情に寄り添い、適切に対応することで、状況を和らげる力を持つことができるのです。これが「強さ」の一形態であり、外面的な力ではなく、内面的な力としての「静かな強さ」と言えるでしょう。

また、感受性がもたらす洞察力は、リーダーシップにおいても非常に強力な武器となります。多くのリーダーが、指示や管理によって人々を動かそうとしますが、真のリーダーはそれだけではなく、他者を深く理解し、その人が何を感じ、何を必要としているかを洞察する力を持っています。このようなリーダーは、感受性と洞察力を駆使して、チームのメンバー一人ひとりのニーズに応じたサポートを提供し、個々の力を最大限に引き出すことができます。このようにして築かれたリーダーシップは、単なる指示や命令では得られない「信頼」と「尊敬」を生み出すのです。

洞察力のもう一つの大切な要素は、「共感力」です。洞察力が優れた人は、他者の感情を理解するだけでなく、その感情に共感し、相手が求めるものを先回りして提供することができます。これは、単に「気が利く」だけではなく、相手にとって本当に必要なものを見抜き、それを実行に移すための行動力が伴うものです。共感は、感受性が高い人にとって自然な反応ですが、それを積極的に行動に移すことで、他者との絆が一層深まり、強い信頼関係を築くことができます。

さらに、この洞察力は単なる人間関係だけでなく、人生全般においても強力なツールとなります。感受性を活かして洞察力を高めることで、私たちは人生のさまざまな局面で、より良い判断を下すことができるようになります。例えば、困難な状況に直面したとき、感受性の高い人は、その状況の本質を見抜き、短期的な感情に振り回されることなく、冷静に対応することができます。また、他者の意図や動機を正確に把握することで、誤解や衝突を未然に防ぎ、円滑なコミュニケーションを続けることが可能になります。このような洞察力を持つことで、私たちは他者との関係においても、人生の選択においても、より賢明で強い存在となることができるのです。

感受性がもたらす洞察力は、他者との関係を深め、自分自身の成長を促進し、さらにはリーダーシップや人生全般において大きな強みとなります。この力を持つことで、私たちは「強さ」の本質を再発見し、外面的な力に頼らず、内面から生まれる真の強さを身につけることができるのです。感受性と洞察力を育てることは、私たちが成長し続けるための最も強力な手段の一つです。そして、この力を活かして、より深い人間関係を築き、人生を豊かにすることができるのです。

洞察力が他者との絆を深め、感受性が支える「静かな強さ」を持つことで、私たちは「真に強い人」として成長していけます。この強さは、外見に囚われることなく、心の深層に根ざした揺るぎない力であり、時代を超えて持続するものです。この書籍を通じて、あなたが感受性の大切さを理解し、それを洞察力へと昇華させる方法を学んでいただければ幸いです。

繊細さを活かす人—真の強者は自分の内側を恐れない

「真の強さとは何か?」という問いに対して、多くの人は「外から見える力」を連想します。筋力や権力、社会的な地位、成功など、外面的な要素を指して強さと捉える傾向がありますが、本当に強い人はそうした外面的な力だけに頼りません。むしろ、強さの本質は「内面」にあると考えられます。そしてその内面とは、繊細さや感受性を持ち、これらを恐れずに受け入れ、活かすことができる力です。真の強者は、自分の内側に潜む感情や弱さ、時には傷つきやすさに向き合い、それを恐れずに強さの一部として活用します。

繊細さを持つ人は、感情や他者の反応に敏感です。彼らは、日々の生活の中で細やかな気づきを積み重ね、周囲の微妙な変化や感情の動きを察知する力を持っています。この感受性は、時に自分自身を傷つけることもありますが、それ以上に「深い洞察力」や「豊かな共感力」を育む土台となるものです。繊細さを恐れない人は、たとえその感受性が時に不安や痛みを伴っても、それを避けることなく受け止め、そこから学びを得ようとします。こうした態度こそ、内面の強さを象徴するものです。

多くの人は、感情や内面の弱さを「隠すべきもの」として扱います。現代社会では、強さといえば自己主張の強さや不屈の精神力をイメージすることが多く、弱さや脆さを見せることは恥ずかしいことだと考えられがちです。しかし、真に強い人は、自分の弱さや感受性を「隠すべきもの」としてではなく、「大切な資源」として捉えます。なぜなら、繊細さを持つことで初めて、他者の感情や状況を深く理解し、適切に対処する力が養われるからです。

繊細さを恐れない人は、自分の感情に対しても同じようにオープンでいられます。感情に対してオープンであることは、自分自身をよく知り、自己理解を深めるための第一歩です。自分の内側にある不安や恐れ、怒りや悲しみと向き合うことで、私たちはそれを管理し、適切に処理する方法を学びます。このプロセスを避けずに実践できる人こそ、真の強さを持っているといえるでしょう。なぜなら、感情や内面的な葛藤に向き合うことは、時に非常に辛く、困難な作業だからです。それを避けずに、自分の内面を理解しようとする姿勢が、内面の強さを育てるのです。

さらに、繊細さを恐れない人は「変化」に対して柔軟です。感受性が高い人は、環境や人間関係の変化に敏感に反応しますが、強者はその反応を恐れたり、拒絶したりせずに受け入れます。変化に適応し、それを成長の機会として捉えることができるのは、感受性と柔軟性を持つ人だけが持つ特権です。例えば、新しい職場に入ったときや、人生の大きな転機を迎えたとき、外見的に強い人は変化に対して抵抗感を持ち、時にストレスを感じることがあります。しかし、繊細で柔軟な人は、その変化に敏感に反応しつつも、それを新たな学びや成長のチャンスとして積極的に受け入れることができるのです。

また、繊細さを活かす人は、他者との関係においても大きな強みを発揮します。感受性が高いことで、他者の感情や微妙な変化に気づきやすく、そのため、深い共感力を持つことができます。他者の立場に立って考える力があるため、共感的な対応が自然にでき、信頼を得やすいのです。こうした人間関係の中で培われる信頼感は、一時的なものではなく、時間とともに深まり、強固な絆を築くことに繋がります。これもまた、繊細さを恐れない人が持つ「真の強さ」と言えるでしょう。

もちろん、繊細さを持つことで、時に傷つくことや困難に直面することは避けられません。しかし、それは決してネガティブなことではなく、むしろ「成長の機会」として捉えるべきです。強い人とは、痛みや挫折を恐れることなく、それを糧にして自己成長を続ける人です。繊細さを活かすことは、痛みを完全に避けることではなく、それに向き合い、学び、さらに強くなる道を選ぶことなのです。

繊細さを恐れずに生きることは、簡単なことではありません。特に、外見的な強さが重視される社会においては、繊細さは時に「弱さ」と誤解されることもあるでしょう。しかし、本当に強い人はその誤解を恐れず、自分の感受性や内面的な強さに自信を持っています。自分の内側を恐れないことで、周囲の期待や圧力に左右されることなく、自分自身の価値観や信念に従って行動できるのです。

繊細さは、私たちの心の中にある大切な力です。それを恐れずに受け入れ、活かしていくことで、私たちは外面的な力に頼らず、内面から湧き上がる真の強さを手に入れることができます。真の強者は、自分の感情や弱さに向き合い、それを強さへと変えていく術を知っているのです。そして、その強さは他者に影響を与え、より深い人間関係や信頼を築くための基盤となるのです。繊細さを恐れずに活かすことが、私たちが成長し続けるための鍵となるのです。

この章を通じて、繊細さと強さがどのように結びついているかを理解し、自分自身の内面に向き合う勇気を持つことで、より豊かな人生を歩んでいけることを願っています。繊細であることは「弱さ」ではなく、むしろ「強さ」の源泉です。自分の感受性を恐れずに受け入れ、その力を最大限に活かすことで、あなたは「真の強者」としての道を歩んでいけるでしょう。

第3章:本当の強さは、繊細さを持つ者である—感受性と力の融合

感受性が人間関係に与える力—繊細さが周囲に与える影響力

感受性が高い人は、人間関係において非常に強力な影響力を持つことがあります。感受性とは、他者の感情や状況に敏感に反応し、その背後にある意図や感情を読み取る能力です。この繊細な感受性は、表面的な人間関係を超えて、深く豊かな絆を築くための鍵となります。繊細さを持つ人が築く人間関係は、一時的なものでなく、長期的に安定した信頼に基づくものです。この力は、ただ他者の感情に共感するだけでなく、周囲に良い影響を与え、広がっていく力でもあります。

感受性が高い人は、周囲の人々の言動や感情の微妙な変化に気づくことができ、他者の気持ちを理解しやすくなります。この理解は、単に言葉や表情に反応するものではなく、その背後にある「本当の気持ち」や「内に秘めた感情」を察知する力です。例えば、誰かが無理に笑顔を作っていても、その人が本当に幸せでないと気づき、自然と寄り添うことができるでしょう。このような繊細さは、相手が安心して心を開ける環境を作り出し、深い信頼関係を築くための土台となります。

また、繊細さを持つ人は、相手の立場や感情に共感しながらも、それに振り回されることなく、冷静に対処することができます。感情に飲み込まれることなく、むしろその感情を理解し、適切なサポートを提供する力が備わっています。こうした対応ができることで、周囲の人々はその人に対して信頼感を持ち、より頼りにするようになります。感受性の高さが単なる「感情の共鳴」ではなく、実際に周囲の人々に良い影響を与える「力」として機能するのです。

繊細さが周囲に与える影響力は、特に困難な状況やストレスの多い場面で強く発揮されます。たとえば、職場や家庭での緊張状態が続くとき、感受性の高い人はその微妙な雰囲気や感情の乱れに気づき、誰よりも早く問題を察知します。そして、他者の感情に共感しながらも、その状況を改善するために冷静に動くことができるのです。こうした感受性の働きは、周囲に安心感を与え、トラブルの早期解決や関係修復を促進します。感受性が高い人は、周囲の人々の感情を「調整する力」を持っているのです。

さらに、繊細さはリーダーシップにおいても重要な資質となります。リーダーとして感受性が高い人は、チームメンバーの気持ちを細やかに察知し、その人に合ったサポートを提供することができます。リーダーシップは単に指示を出し、目標を達成させるだけではありません。メンバー一人ひとりの感情やニーズを理解し、チーム全体がうまく機能するように導くことが必要です。感受性の高いリーダーは、この点において非常に優れており、チーム全体の士気を高め、メンバー間の絆を深めることができます。

感受性は、他者との深い関わりを通じて、相手に対する共感や理解を育みます。そして、これが他者に影響を与える「力」として働くことで、単なる感情の理解を超えた「強さ」へと昇華します。周囲の人々は、感受性の高い人の存在に気づき、その人の行動や言葉に強い影響を受けることがよくあります。この影響力は、直接的なものだけでなく、間接的な形でも広がり、他者の態度や行動にまで変化をもたらします。

また、感受性が高い人は、他者の中にあるポテンシャルを見抜く力も持っています。繊細な感受性を持つことで、相手が自分では気づいていない能力や可能性に気づくことができ、その人を励まし、成長をサポートすることができます。このような人間関係の中での影響力は、他者を単に理解するだけでなく、その人の成長を促し、人生にポジティブな変化をもたらすものです。

繊細さが与える影響は、単に他者との関係性を築くだけではありません。それは、人々の間に新しい価値観や視点を生み出す力も持っています。繊細さを持つ人が周囲に与える影響力は、その場の空気を変え、他者の行動や思考に影響を与えるだけでなく、組織や社会全体においても大きな変革をもたらす可能性を秘めています。こうした変革力は、外見的な力や権力によるものではなく、感受性という内面的な力から生まれるものです。

結論として、感受性は人間関係において非常に強力な影響力を持ち、他者を深く理解し、共感する力を通じて周囲にポジティブな変化をもたらすものです。感受性が高い人は、繊細さを恐れることなく、それを活かして他者との関係を築き、周囲に影響を与えることで、真の強さを発揮しています。感受性は「力」として捉え、適切に活用することで、私たちは周囲の人々に良い影響を与え、さらに深く豊かな人間関係を築いていくことができるのです。

自分の感情を知ることで得られる強さ—内省の力

私たちは日々、さまざまな感情を抱きながら生活しています。しかし、多くの人は自分の感情に対して十分に気づいておらず、感情に流されて行動してしまうことが少なくありません。感情に無意識でいる状態では、私たちの行動は外部の刺激に左右されやすくなり、結果として自分の意図や本心とは異なる選択をしてしまうことが多々あります。それに対して、「自分の感情を知る」こと、すなわち内省の力を養うことは、私たちが本当の強さを手に入れるために欠かせない要素です。

内省とは、自分の内面を深く見つめ、感情や思考の流れを理解する行為です。自分が何を感じているのか、なぜそのように感じるのかを丁寧に見つめることで、感情に振り回されることなく、自分の意志に基づいた選択をする力が得られます。感情は私たちの行動に強い影響を与えますが、その感情に気づき、理解することで、感情に支配されず、むしろ感情をコントロールしながら行動することができるようになるのです。

多くの人が、自分の感情を理解することなく、他者の期待や外部からのプレッシャーに応じて行動してしまいます。これでは、感情的な反応に依存した選択をしてしまうことになり、結果として後悔することが増えてしまいます。しかし、内省の力を持つことで、私たちは感情に基づく一時的な判断を避け、長期的な視点でより賢明な選択をすることができるようになります。この「感情を知る強さ」は、繊細でありながらも揺るぎない力を持つ人の特徴です。

自分の感情を知ることが強さに繋がる理由は、感情が私たちの行動を決定づける重要な要素だからです。感情はしばしば、私たちがどのように行動するかを方向づけます。しかし、感情そのものが悪いわけではありません。むしろ、感情は私たちにとって大切な情報源であり、自分の価値観やニーズに気づくための手がかりです。感情に気づき、それをしっかりと理解することで、自分が本当に何を望んでいるのかを明確にすることができるのです。そして、その明確さが強さに繋がります。自分の欲求や価値観を知っている人は、外部の圧力や誘惑に流されることなく、自己の道を進むことができるからです。

さらに、感情を理解することは、他者との関係においても大きな力を発揮します。自分の感情を理解することで、他者の感情にも敏感になり、共感力が高まります。例えば、怒りや悲しみを感じたとき、その感情を無視するのではなく、なぜそのように感じるのかを深く考えることで、同じような状況にいる他者の気持ちにも寄り添うことができるようになります。感情に向き合う力がある人は、他者との関係をより深く、より意味のあるものにしていくことができるのです。

内省の力を持つことは、また、困難な状況においても強さを発揮します。感情的に困難な状況に直面したとき、自分の感情に気づき、それを理解し、冷静に対処することができる人は、状況に振り回されずに自分の軸を保つことができます。困難に立ち向かう際には、感情が高ぶりやすくなりますが、内省を通じて自分の感情をコントロールする力を持っていれば、状況に的確に対応でき、長期的な視野を持って行動することが可能になります。

さらに、内省の力は、自分自身の成長にも大きく寄与します。私たちは、日々の出来事を通じて多くの感情を経験しますが、それらの感情に気づき、内省することで、自己理解が深まり、成長の機会を見出すことができるのです。例えば、何かに失敗したとき、ただその失敗を受け入れるのではなく、なぜそのような感情が生じたのか、失敗の裏にある自分の期待や価値観に気づくことで、次に同じような状況に直面したときに、より適切な行動を取ることができるようになります。内省の力を持つ人は、常に自己改善のチャンスを見出し、成長し続けることができるのです。

感情を知り、それに向き合うことは決して簡単なことではありません。時には、自分が抱えている不安や恐怖に直面しなければならないこともあります。しかし、その感情に逃げずに向き合うことが、本当の強さを育むための第一歩です。感情を知ることで得られる強さは、外見的な力や短期的な成果に依存しない「内面的な強さ」であり、それは人生のあらゆる局面で役立つものです。

結論として、内省の力を持つことは、自分の感情を理解し、適切に対処するための重要なスキルです。感情を知ることで、私たちは感情に振り回されることなく、冷静に行動し、より良い選択をすることができます。そして、この内省の力が、私たちに「真の強さ」をもたらしてくれるのです。感情に向き合うことは怖いかもしれませんが、それが本当に自分を知り、強くなるための唯一の道です。この書籍を通じて、あなたが自分の感情を知り、内省の力を活かして、より強く、より充実した人生を歩むことを願っています。

繊細さがもたらす長期的な強さ—変わらぬ意志と持続力

現代社会では、短期的な成功や瞬間的な成果が評価されることが多いです。しかし、真に強い人は、そのような一時的な達成に囚われることなく、長期的な視野で物事を捉え、持続的に成長していく力を持っています。そして、その基盤となるのが「繊細さ」です。繊細であることは、単に感情に敏感であるというだけでなく、長期的に強さを維持し続けるための重要な要素なのです。

繊細さは、外部からの刺激や変化に対して敏感に反応する力であり、これが私たちにとって非常に貴重な資質です。なぜなら、繊細な感受性を持つことで、私たちは環境の変化や他者の感情に早期に気づき、それに適応することができるからです。この適応力こそ、長期的な成功や持続力を支える基盤です。強い人とは、環境が変わってもその中で自分の立ち位置を見極め、柔軟に対応し続けることができる人です。そして、それを支えているのが、繊細な感受性なのです。

長期的な強さを持つためには、単に物理的な力や意志の強さだけでは不十分です。繊細さがもたらす「柔軟性」と「適応力」がなければ、時代や環境の変化に対応できず、結果として短期的な成功に終わってしまうことが多いでしょう。例えば、企業やリーダーシップにおいて、外見的に強いだけの人物は、変化に対応できずに組織を崩壊させてしまうことがあります。しかし、繊細さを持つリーダーは、常に状況を観察し、変化に対して柔軟に対応することで、長期的に成功を収めることができるのです。

また、繊細さは「内省的な成長」を促す要素でもあります。繊細な人は、自分自身の感情や思考に敏感であり、その都度、自分がどのように変化しているかを把握し、内省することができます。この内省的な姿勢が、持続的な成長と変わらぬ意志を支える力となります。繊細さを持つ人は、ただ一度の成功や失敗に囚われず、長期的な視野で自分自身の成長を見つめ続けるのです。これは、短期的な結果に焦点を当てるよりも、長期的な持続力を持つことが重要であることを示しています。

また、繊細さは私たちに「忍耐力」を与えてくれます。繊細な人は、外部からの刺激や感情の波に敏感であるがゆえに、それに対処するための忍耐力を育んでいます。外部の変化に敏感に反応することで、私たちは自分自身の心の中に揺れや不安を感じることがあります。しかし、繊細さを恐れずに受け入れ、その感情に対処する術を学ぶことで、強い忍耐力が育まれていくのです。この忍耐力は、長期的な強さを維持するための重要な資質です。

さらに、繊細な人は他者の感情や状況に対しても敏感であり、これが「共感力」として発揮されます。この共感力は、長期的な人間関係の構築において非常に重要です。人間関係において一時的な信頼を築くことは比較的容易ですが、それを長期的に維持し、さらに深めていくためには繊細さが欠かせません。共感力を持ち、他者に対して常に敏感でいることで、周囲との強固な絆を築き上げることができるのです。この絆こそが、長期的な成功や持続力を支える大きな力となります。

また、繊細さが長期的な強さを支える理由として、私たちに「変化を受け入れる力」を与えてくれることが挙げられます。繊細な人は、日々の小さな変化にも敏感に気づき、その変化に対して適切に対応することが得意です。これは、環境の変化に対する適応力を高め、長期的な視点で安定した成長を続けるために不可欠な要素です。変化に対して恐れを抱くのではなく、それを自然なプロセスとして受け入れ、次のステップへと進むための力が、繊細さから生まれるのです。

一方で、繊細さは時に「脆さ」と混同されることがあります。繊細な人は、外部の刺激に敏感に反応するため、傷つきやすい面もありますが、真の強さとは、この傷つきやすさを抱えながらも成長を続けることにあります。繊細さを持ちながらも、その感情に対処し、適切にコントロールすることで、私たちは強くなり続けることができるのです。繊細さを受け入れ、それを強さに変えていくプロセスこそが、長期的な成功と持続力を生み出す鍵なのです。

最後に、繊細さがもたらす「長期的な強さ」とは、単なる意志力や外部の成功に依存しない「内面的な強さ」です。この強さは、時間が経つにつれて深まり、変わらぬ意志と持続力をもたらしてくれます。繊細さを恐れず、それを成長の糧として受け入れることで、私たちはより強く、より持続的な力を持つことができるのです。

繊細さがもたらす長期的な強さは、短期的な成功に囚われることなく、自分自身の内面と向き合い続ける力です。変化に対応し、忍耐力と共感力を持って成長し続けることが、真の持続力を生み出します。この強さは、外見的な力とは異なり、内面から湧き上がる「静かな強さ」であり、それこそが長期的な成功を支える基盤となるのです。

第4章:真の強さと繊細さを実生活で発揮する—日々の選択における力の使い方

繊細な強さを養う習慣—日常で実践できる感受性の高め方

繊細さは生まれつき持っているものと考えられがちですが、実際には日常生活の中で意識的に鍛えることができます。繊細さは、単に感情に敏感になることではなく、周囲の状況や他者の感情を察知し、冷静に対応できる力として育むことができます。これが「繊細な強さ」として機能するためには、日常の中で実践できるいくつかの習慣を身に付けることが重要です。ここでは、感受性を高めながら、強さを養うための実践的な方法について考えていきましょう。

まず、「意識的な観察」の習慣を身に付けることが重要です。多くの人は、日常生活の中で何気なく周囲を見ているだけで、実際に観察をしているわけではありません。意識的に周囲を観察することで、普段は見逃してしまうような小さな変化や微細な感情の動きに気づくことができます。これは、他者の表情や声のトーン、仕草、環境の変化などを注意深く見ることから始まります。例えば、同僚や友人が何気なく発する言葉の裏に隠れた感情や、微妙な表情の変化に気づくことで、相手の本当の気持ちを察する力が養われます。

次に、感受性を高めるための「内省」の時間を持つことが重要です。内省とは、自分の感情や思考を振り返ることで、自己理解を深めるプロセスです。日々の中で、自分がどのような感情を抱いているのか、なぜそのように感じるのかを丁寧に振り返ることで、自分自身の感情の動きを理解しやすくなります。これにより、他者の感情にも共感しやすくなり、繊細な強さを発揮できるようになります。内省は、毎日の終わりに少しの時間を取り、自分の心の状態を振り返ることから始めると良いでしょう。短い時間でも、自分の感情や反応に気づくことで、感受性は確実に高まります。

「マインドフルネス」の実践も、感受性を高める効果的な方法の一つです。マインドフルネスは、現在の瞬間に意識を集中し、今ここにある感覚や感情をそのまま受け入れるという考え方です。これにより、感情を無意識に抑え込むことなく、感じたままに受け止めることができます。日々の忙しさの中で、感情を後回しにしてしまうことが多いですが、マインドフルネスを取り入れることで、自分の感情に対して素直に向き合うことができるようになります。これが、繊細な強さを養う基盤となるのです。

また、他者の感情に敏感になるためには、「積極的な傾聴」の姿勢も大切です。多くの人は、会話の中で相手の話を聞くよりも、自分が話すことに意識を向けがちです。しかし、感受性を高めるためには、相手の言葉にじっくりと耳を傾け、その裏にある感情や意図に気づくことが重要です。傾聴の際には、相手の言葉だけでなく、表情や声のトーン、態度にも注意を払いながら、相手が本当に伝えたいことを理解しようと努めることで、感受性は自然と高まっていきます。これは、単に「聞く」のではなく、「深く聞く」ことを意味します。

もう一つの習慣として、「柔軟な心を持つ」ことが挙げられます。繊細な人は、時に外部からの刺激や感情に圧倒されがちですが、それを受け入れる柔軟さを持つことで、強さへと転換することができます。これは、困難な状況に直面したときに、無理に抵抗するのではなく、その状況を一旦受け入れ、そこから適切な対応策を見つける力です。柔軟な心を持つことで、ストレスやプレッシャーに対しても耐えられる「しなやかな強さ」が育まれます。日常の中で、自分の価値観や考え方に固執せず、変化に対して柔軟に対応することが、感受性と強さの両方を高める習慣です。

さらに、日々の中で「感情を表現する」ことも、繊細さを強さに変えるために重要です。感受性が高い人は、自分の感情を抑え込んでしまいがちですが、それでは内面的なストレスが積み重なり、強さに繋がりません。感情を適切に表現することで、自分の内面を解放し、他者との関係性をより深いものにすることができます。これは、感情的になって発散するという意味ではなく、適切な言葉で自分の感情を伝えることを指します。日常の中で、自分の気持ちや考えを率直に表現することが、感受性を活かした強さの発揮に繋がるのです。

最後に、「自己ケア」の習慣も忘れてはなりません。繊細な人は、他者の感情や状況に対して敏感に反応するため、時に自分自身のケアを後回しにしてしまうことがあります。しかし、自分自身を大切にし、適切な休息やリフレッシュの時間を持つことが、感受性を維持し、強さを養うために必要です。感受性が高い人ほど、外部の刺激にさらされる時間が多いため、自分の内面を癒すための時間を意識的に取ることで、長期的な強さを保つことができます。

繊細な強さを養うためには、日常の中で少しずつ感受性を高める習慣を取り入れることが大切です。意識的な観察や内省、マインドフルネス、傾聴、柔軟な心、感情の表現、そして自己ケア……これらの習慣を通じて、感受性は強さへと変わり、私たちが日々の選択や行動において、より賢明で力強い判断を下せるようになるのです。感受性は弱さではなく、むしろ「本当の強さ」の源泉であり、それを日常生活で活かすことが、私たちの成長と幸福を支える力となります。

逆境に立ち向かう強さ—繊細さを持ちながらも揺るがない自信

繊細であることは、多くの人にとって「傷つきやすさ」と同義に感じられるかもしれません。確かに、繊細な感受性を持つ人は、周囲の状況や他者の言動に対して敏感であり、それが時に自分自身を傷つける結果になることがあります。しかし、繊細さはただの弱さではなく、それを正しく捉え、活かすことで「逆境に立ち向かう強さ」として機能します。繊細であるが故に感じる傷つきや痛みが、実は本当の意味での強さと「揺るがない自信」を育てるための糧になるのです。

まず、繊細な人が直面する「逆境」とはどのようなものでしょうか。繊細な人は、周囲の意見や批判に敏感であり、時に自分自身の存在や価値に対して疑問を抱くことがあります。たとえば、職場での評価が思わしくない場合や、他者との摩擦が生じた際に、他の人よりも深くその状況に反応し、心の中で傷ついてしまうことがあります。このような逆境は、繊細な感受性を持つ人にとって特に厳しく感じられるでしょう。しかし、ここで重要なのは、その逆境にどのように立ち向かうかという点です。

繊細さを持つ人が逆境に強く立ち向かうためには、まず「自分の感情に向き合う勇気」が必要です。感情を無視したり、抑え込んだりすることは一時的には痛みを和らげるかもしれませんが、それでは真の意味で強くなることはできません。繊細であることを認め、その感情に正面から向き合うことで、私たちは自分自身を理解し、内なる強さを築くことができるのです。自分がなぜ傷ついたのか、その根底にある感情や経験を探ることで、自己成長の機会が生まれます。逆境においても自分の感情をしっかりと理解することが、揺るがない自信へと繋がる第一歩です。

さらに、繊細さを持つ人が逆境に打ち勝つためには、「失敗や傷つきから学ぶ力」が不可欠です。どんなに強い人でも、人生の中で失敗や挫折を経験します。繊細な人はその失敗に対して強い感情的な反応を示すことがありますが、ここで大切なのはその経験から何を学ぶかです。失敗は、私たちに新たな視点や方法を提供してくれる貴重な経験です。失敗に直面したとき、感情に振り回されるのではなく、それを冷静に受け止め、次の行動に活かす力こそが、繊細さを持ちながらも揺るがない自信を育む鍵となります。

繊細さが強さに変わるもう一つの要素は「自分自身の価値を知ること」です。繊細な感受性を持つ人は、他者からの影響を強く受けやすいため、自分自身の価値や能力を見失いがちです。周囲の期待や評価に応じて自分の行動を変えてしまうこともあります。しかし、逆境に立ち向かうためには、まず自分自身の価値をしっかりと認識し、それを他者の評価に左右されることなく守ることが重要です。自分の感受性が持つ力を理解し、それが他者にとっても価値のあるものであると確信することが、自信の基盤を作り上げます。

「他者の意見を受け入れる力」も、繊細さを強さに変えるための重要なステップです。繊細な人は、批判や否定的な意見に対して敏感に反応しがちですが、ここで重要なのは、その意見を感情的に受け止めるのではなく、建設的に捉えることです。批判や否定は、時に自分を成長させるための貴重なフィードバックとなります。もちろん、すべての意見が正しいわけではありませんが、その中に自分をより良くするためのヒントが隠されていることもあります。逆境において他者の意見を冷静に受け入れ、それを自己改善に活かすことで、繊細さを持ちながらも揺るがない自信を築くことができるのです。

また、繊細さを持つ人が「揺るがない自信」を得るためには、「自己肯定感を高める」ことが欠かせません。自己肯定感とは、自分自身を肯定し、自分の存在や価値を認める感覚のことです。繊細な人は、他者との比較や失敗に対して敏感に反応し、自己肯定感を失いがちですが、逆にこの感受性を活かして自己肯定感を高めることができます。たとえば、小さな成功や達成感を積み重ねることで、自分に自信を持つことができます。また、自分の感情や感受性を大切にすることで、自己肯定感が育まれていくのです。

繊細さは、逆境において私たちを弱くするものではなく、むしろその逆境を乗り越えるための力を与えてくれます。繊細さゆえに傷ついた経験は、単なる痛みで終わるのではなく、それが私たちの「本当の強さ」を育むための糧となるのです。繊細であることを恐れず、むしろその感受性を大切にし、逆境に立ち向かう強さへと変えていくことが、揺るがない自信を持つための道なのです。

最後に、繊細さがもたらす強さは、表面的な「自信」や「強さ」とは異なります。それは、外部の評価や状況に依存せず、内面的な安定感と自己理解に基づく「揺るぎない強さ」です。この強さは、一度得れば簡単には失われることなく、どんな逆境においても私たちを支え続けてくれます。繊細さを持ちながらも揺るがない自信を持つことは、私たちが成長し続けるための最も強力な武器となるのです。

繊細さと決断力—感受性が生む賢い選択とは

繊細であることと、決断力を持つことは、時に相反するもののように感じられるかもしれません。繊細な人は、細かな感情や状況の変化に敏感に反応するため、決断を下す際に迷いや不安を抱えやすいと考える人も多いでしょう。しかし、実際には「繊細さ」と「決断力」は対立するものではなく、むしろ感受性が豊かな人ほど、より賢明で洞察力に満ちた選択ができるのです。

まず、「繊細さ」とは、単なる感情的な敏感さを指すのではなく、他者の感情や周囲の状況を的確に読み取る力であり、その中で自分にとって最善の選択を導き出すための洞察力を意味します。繊細さを持つ人は、他者の意図や感情に敏感であるだけでなく、環境の微妙な変化や潜在的なリスクにも早期に気づくことができます。この能力が、実際に「賢い選択」をする際の重要な要素となるのです。

「感受性が生む賢い選択」とは、短期的な利益や目の前の感情に流されるのではなく、長期的な視点から物事を冷静に判断し、最良の結果を導く選択です。繊細さを持つ人は、感情に支配されがちだと誤解されることもありますが、実際には感情を深く理解し、それを適切に扱うことで、非常に冷静な決断を下すことができます。感受性が高い人は、周囲の状況を「読む力」が優れており、それを基に多角的な視点から物事を判断できるのです。

一方、決断力というと、多くの人は「迅速に行動する力」や「迷いのない判断力」をイメージするでしょう。しかし、真に賢い決断とは、単に速さを求めるものではありません。むしろ、慎重に検討し、全体像を見極めたうえで、最適な選択を行うことが決断力の本質です。繊細な人は、一つひとつの要素をしっかりと考慮し、リスクや他者への影響まで見通したうえで、行動に移すことができるため、その決断は他者からの信頼を得るものとなります。感受性が高い人が持つ「洞察力」が、長期的に見て有利な選択を導く原動力となるのです。

また、繊細な感受性を持つことで、自分自身の感情や思考にも深く向き合うことができ、その結果として「自己認識」が高まります。自己認識が深まれば、自分が何を求めているのか、どのような価値観に基づいて行動すべきかが明確になります。これが、決断を行う際の「ブレない軸」となり、揺るがない選択を支える力となります。自己認識がしっかりしていると、たとえ他者の意見や外部のプレッシャーに晒されたとしても、自分自身の価値観に基づいた決断を下すことができます。

さらに、繊細さは「リスク管理」においても重要な役割を果たします。感受性が高い人は、リスクに対して敏感であるため、目に見えない危険を予見する力を持っています。このため、リスクを回避しながらも、慎重かつ効果的な選択を行うことができるのです。リーダーシップの場でも、この感受性は大きな力となります。リーダーが単に力強く決断を下すのではなく、周囲の状況やメンバーの感情に配慮しながら最適な選択をすることができれば、より健全で強固なチームが築かれるでしょう。

「繊細さと決断力」を融合させるために重要なのは、「冷静さ」を保つことです。感受性が高い人は、時に感情的になりやすい部分もありますが、その感情を客観的に観察し、感情の影響を受けすぎることなく決断する力を養うことが求められます。感情を無視するのではなく、それを冷静に受け止め、感情を考慮に入れながらも、最終的には論理的でバランスの取れた判断を下すことが大切です。感受性が豊かな人ほど、この冷静な自己管理が、賢い決断を生む土台となります。

もう一つ大切なポイントは「柔軟性」です。繊細さを持ちながらも、決断に柔軟性を持たせることができれば、状況の変化に応じて最適な行動を選択できるようになります。柔軟な姿勢を持つことで、失敗や予想外の事態が起こっても、その場で新たな解決策を見つけ出す力が生まれます。特に感受性が高い人は、予想外の出来事に対しても早期に対応する力を持っているため、その繊細さが柔軟な決断に結びつくのです。

最後に、「繊細さと決断力」がもたらすものは、ただの選択ではありません。それは、「信頼」です。感受性が高い人は、他者の感情や状況をよく理解し、共感しながらも、冷静かつ柔軟な決断を下すことができるため、周囲からの信頼を得やすくなります。こうした信頼は、日々の選択において非常に大きな力となり、その人が決断を下すたびに、周囲の人々は安心して従うことができるのです。繊細でありながらも賢明な選択を行う力は、長期的に見て、他者との絆や信頼を深めるための鍵となります。

結論として、繊細さは決して決断を迷わせるものではなく、むしろ「賢い選択」を生むための力です。感受性が生む洞察力と自己認識を持ち、冷静かつ柔軟な姿勢で決断を下すことで、私たちはより賢明で、長期的に成功を収める選択を行うことができるのです。繊細さを持ちながらも決断力を養うことが、実生活における力の発揮に繋がり、真の強さを持つ人間として成長していくための基盤となるのです。

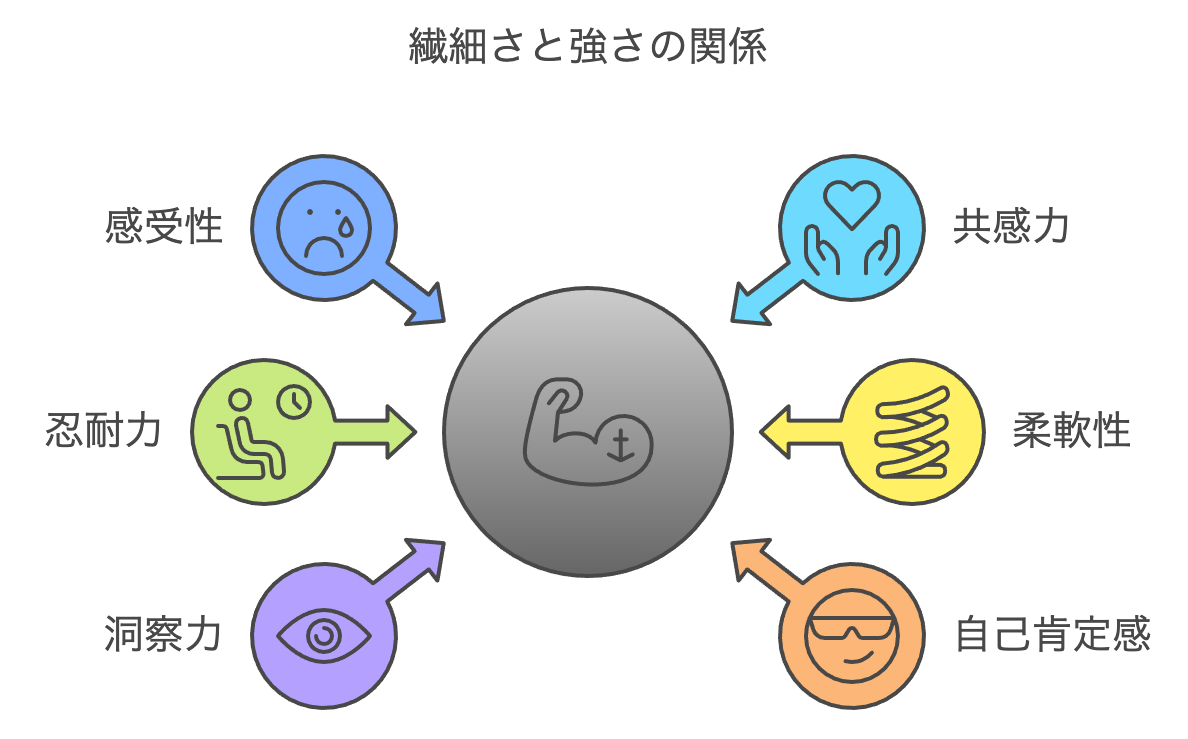

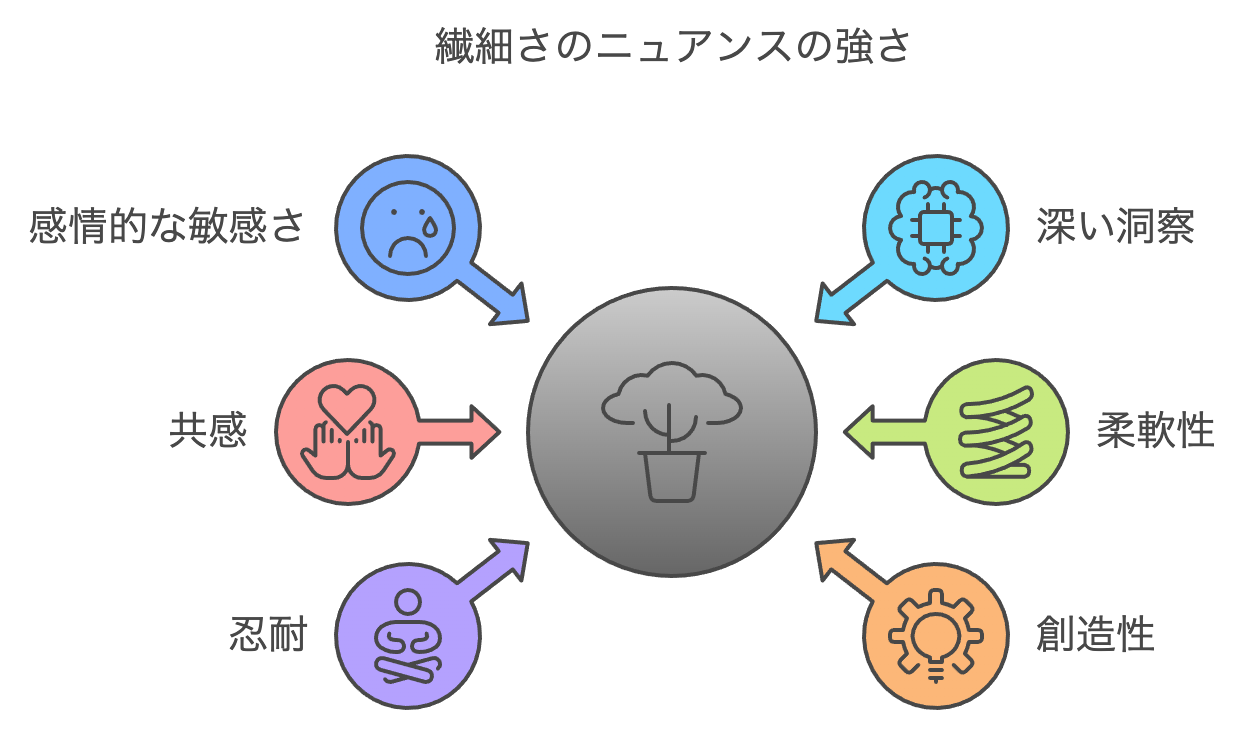

第5章:「本当に強い人は、繊細さを持つ者である」表で見る真の強さの本質

以下は「本当に強い人は、繊細さを持つ者である」というテーマに基づいて、真の強さの本質を表でまとめたものです。各要素がどのように繊細さと強さに関連しているかを視覚的に理解できるようにしています。

| 要素 | 繊細さの特性 | 強さとの関連 | 具体的な結果 |

|---|---|---|---|

| 感受性 | 他者の感情や状況に敏感で、微妙な変化にも気づく力がある | 感受性を持つことで他者との深い理解と共感が可能になり、人間関係をより強固にする。 | 信頼関係の強化、コミュニケーションの円滑化 |

| 内省力 | 自分の感情や行動を振り返り、深く理解する力がある | 自己理解を深めることで、自分の感情に振り回されず、冷静な決断が可能になる。 | 自己成長、冷静な意思決定 |

| 共感力 | 他者の立場や感情を深く理解し、寄り添うことができる | 他者の感情に共感することで、他者に対するサポートや支援が的確になるため、信頼が生まれる。 | 信頼と協力の強化、他者への影響力拡大 |

| 柔軟性 | 環境や状況の変化に対して迅速に対応し、適応する力がある | 柔軟性を持つことで、予測不能な出来事にも冷静に対応し、長期的な成功を収める。 | 成長への適応、逆境に対するレジリエンス |

| 感情管理力 | 自分の感情をコントロールし、状況に応じて適切に表現できる | 感情をコントロールすることで、他者との摩擦を避けながらも、最適な行動を取ることができる。 | 健康的な人間関係、ストレス軽減 |

| 洞察力 | 他者の行動や言葉の背後にある意図や感情を読み取る力がある | 洞察力により、問題の根本を見抜き、適切な解決策を迅速に見つけることができる。 | 問題解決能力の向上、リーダーシップの向上 |

| 忍耐力 | 困難な状況や感情的な負荷に耐え、前進し続ける力がある | 忍耐力を持つことで、困難な状況に直面しても諦めず、長期的な目標を達成できる。 | 長期的な成功、精神的なタフネス |

| 自己肯定感 | 自分自身を受け入れ、価値を認める力がある | 自己肯定感を持つことで、他者からの批判に左右されず、自分の信念に基づいて行動できる。 | 自信の向上、ストレス耐性 |

| 決断力 | 情報を集め、感情を考慮しつつも冷静に決断を下すことができる | 決断力を持つことで、状況に応じて迅速かつ的確な行動を取ることができる。 | 効果的なリーダーシップ、的確な意思決定 |

| リスク管理 | リスクを早期に察知し、それに対して適切な対応を行う力がある | リスクに敏感であるため、未然に問題を回避し、長期的な安定を確保できる。 | リスク回避、安定した成長 |

| 自己防衛力 | 自分の繊細さを守りながらも、外部の影響に左右されない強さがある | 自己防衛力を持つことで、外部の圧力や批判に影響されず、精神的な安定を保つことができる。 | 安定した自己、持続的な強さ |

| 長期的視点 | 短期的な利益よりも、長期的な成長や成功を優先する視野を持つ | 長期的な視点を持つことで、困難に直面しても、目先の感情に流されず、冷静に未来を見据えた判断を下す。 | 長期的な成功、安定した成長 |

| 人間関係構築力 | 繊細さを活かして他者との深い信頼関係を築き上げる力がある | 人間関係を大切にすることで、周囲からのサポートを受けやすくなり、困難な状況でも力を発揮できる。 | 健全で深い人間関係、協力体制の強化 |

| 意志の強さ | 自分の信念を貫き、他者や外部の影響に流されない力がある | 意志の強さを持つことで、困難や逆境に立ち向かい、目標を達成し続けることができる。 | 持続的な成功、揺るがない自信 |

この表は、繊細さと強さがどのように相互に関連して、真の強さを形作るかを視覚的に示しています。それぞれの特性が、日々の生活や人間関係にどのような効果をもたらすかを明確にすることで、繊細であることが持つ真の力を理解できます。

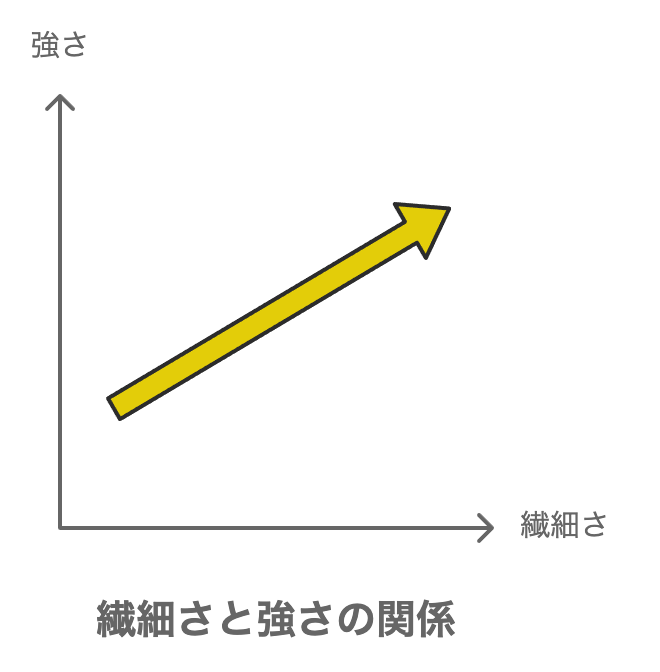

強さの要素一覧—繊細さと強さの関係を図解で理解する

「強さ」という言葉を耳にしたとき、多くの人が思い浮かべるのは、肉体的な力や困難を乗り越える力、外部の圧力に屈しない意志の強さかもしれません。しかし、真の強さとは、単なる肉体的な力や表面的な決断力に限らず、内面的な感受性や繊細さをも包含したものです。これまでの章で述べたように、繊細さは「弱さ」の象徴ではなく、むしろ深い洞察力や共感力を持ち、それを基盤にした真の強さを育む力なのです。ここでは、繊細さと強さの関係を図解的に理解するために、強さの要素を一覧化し、その関連性を見ていきましょう。

強さの要素一覧

1. 感受性

- 特徴: 他者の感情や周囲の変化に敏感に反応し、細やかな気づきを得る力。

- 強さとの関連: 感受性が高いことで、周囲の環境や人間関係において早期に問題やニーズを察知し、適切に対処できる。この力は、単なる外見的な強さよりも、深いレベルでの対応力を持つ者が持つ強さである。

- 結果: 他者への深い理解、円滑なコミュニケーション、信頼関係の構築。

2. 共感力

- 特徴: 他者の立場や感情に寄り添い、理解する力。

- 強さとの関連: 共感力は、強いリーダーシップや健全な人間関係を築くための要素であり、単なる自己主張ではなく、他者の感情を受け入れることで周囲を導く強さを発揮する。

- 結果: 強固な人間関係の構築、信頼の獲得。

3. 自己認識

- 特徴: 自分の感情や行動を深く理解し、内面に目を向ける力。

- 強さとの関連: 自己認識が深い人は、自分の強さと弱さを正しく認識し、自己成長を続けることができる。これが、内面的な強さを育む土台となる。

- 結果: 感情のコントロール、冷静な判断力、自己改善の継続。

4. 忍耐力

- 特徴: 困難な状況やストレスに耐え、長期間にわたって目標を追い続ける力。

- 強さとの関連: 忍耐力は、繊細さを持つ人が特に発揮できる強さである。外部の変化や困難にも対応し続けることで、結果的に長期的な成果を上げる力となる。

- 結果: 長期的な成功、逆境に立ち向かう精神的強さ。

5. 柔軟性

- 特徴: 環境や状況の変化に応じて柔軟に対応できる力。

- 強さとの関連: 柔軟性は、繊細さと共に持つべき強さである。変化に対応し、新しい解決策を見つける力が、困難を乗り越えるための重要な資質となる。

- 結果: 変化に対応した持続的な成長、適応力の向上。

6. 決断力

- 特徴: 感情や情報を考慮に入れながらも、適切な時期に行動を起こす力。

- 強さとの関連: 感受性が高い人は、周囲の状況や他者の感情を考慮に入れた上で、的確な決断を下すことができる。繊細さは、決断における冷静さや洞察力を補完する要素である。

- 結果: 賢明で持続的な決断力、他者からの信頼を得るリーダーシップ。

7. 洞察力

- 特徴: 表面的な情報や状況の裏にある本質を見抜く力。

- 強さとの関連: 洞察力は、他者や環境に対する深い理解をもたらし、問題の根本を見抜く力を提供する。これが、賢い選択をするための強さとなる。

- 結果: 問題解決能力の向上、リーダーシップの発揮。

8. リスク管理力

- 特徴: 潜在的なリスクや問題を察知し、それに対処する力。

- 強さとの関連: 繊細な人は、リスクや危機に敏感であり、それを未然に回避する力を持っている。この能力が、長期的な安定をもたらす重要な要素となる。

- 結果: 予測可能なリスクの回避、安定した成長。

9. 自己肯定感

- 特徴: 自分自身の価値を認め、自信を持つ力。

- 強さとの関連: 自己肯定感は、他者の意見や外部からの影響に左右されることなく、自分の信念に基づいた強さを持つことができる。繊細さを持つ人は、自己肯定感を高めることでより強い自信を持つことができる。

- 結果: 自信に満ちた行動、ストレス耐性の向上。

10. 人間関係構築力

- 特徴: 深い信頼関係を築き上げ、維持する力。

- 強さとの関連: 繊細さを持つ人は、他者との深い理解と共感を通じて、強固な信頼関係を築くことができる。この力が、長期的な成功や安定した成長に繋がる。

- 結果: 健全で深い人間関係、協力的な環境の創造。

図解で見る繊細さと強さの関係

| 要素 | 繊細さの特徴 | 強さの関連性 |

|---|---|---|

| 感受性 | 周囲や他者の感情に敏感に反応する力 | 問題を早期に察知し、適切に対処できる |

| 共感力 | 他者の感情や状況に深く共感し、寄り添う力 | 強固な人間関係を築き、リーダーシップを発揮できる |

| 忍耐力 | 困難な状況にも耐え、前進し続ける力 | 長期的な目標を追い続け、逆境を乗り越える力になる |

| 柔軟性 | 変化に適応し、状況に応じた行動を取る力 | 持続的な成長を促し、変化に強い体制を築くことができる |

| 洞察力 | 表面的な情報の背後にある本質を見抜く力 | 問題の核心を見抜き、的確な解決策を導く |

| 自己肯定感 | 自分の価値を認め、自信を持つ力 | 外部の影響に左右されず、安定した自信を持つことができる |

この表や図解を通して、繊細さと強さがどのように結びついているかを視覚的に理解できます。繊細さが強さに変わるプロセスは、内面的な成長や自己理解、他者への共感力といった要素を含み、結果的に強固で安定した強さを築き上げるものです。

繊細さを持つ者の特徴—強さの本質を視覚的に捉える

繊細さを持つ人々は、他者や環境に対して非常に敏感であり、細かい変化に素早く気づく力を持っています。繊細さが備わっていることで、その人の強さの本質がより明確になります。ここでは、繊細さを持つ者の具体的な特徴を深く掘り下げ、その強さがどのように視覚的に捉えられるかを理解していきましょう。

1. 深い洞察力と共感力

繊細さを持つ人々は、表面的な情報だけでなく、他者の感情や状況の裏に隠された意図や意味にまで気づく力があります。彼らは言葉にならない感情を察知し、それに対して適切に反応できるため、他者との関わり方が非常に丁寧で慎重です。これは単なる「気配り」ではなく、「洞察力」として深く根付いています。

この特徴は、周囲の人々の信頼を得やすく、結果的にリーダーシップや影響力を持つことにも繋がります。繊細さが強さとなるのは、この洞察力が冷静な判断力と結びつくことで、困難な状況でも適切な解決策を見つけられるからです。視覚的に捉えると、繊細さは常に「感情の微細な波動」を読み取り、それを基に「的確な行動」を取る力として表現されます。

2. 自己認識と感情のコントロール

繊細な人は、自分自身の感情に敏感であるがゆえに、自己認識が非常に高いという特徴があります。自分の感情がどのように変化しているのか、何が自分にとってストレスであるのかを的確に把握できるため、内面的な安定感を保つことができます。

自己認識の高い人は、感情が高ぶった時でもそれを冷静に見つめ、適切に対処する能力を持っています。これが「感情のコントロール」としての強さに繋がります。感情を無視するのではなく、しっかりと受け入れ、それに対して賢明に反応することができるのです。視覚的に表現するならば、感情の波に押し流されるのではなく、その波をコントロールし、バランスを保つ「穏やかな力」として描写できます。

3. 柔軟な対応力と適応力

繊細さを持つ人々は、環境や他者の変化に対して柔軟に対応する力があります。変化に対して敏感であるため、その変化に合わせて迅速に適応することができ、常に冷静な判断を下すことが可能です。これは、繊細でありながらも「揺るがない柔軟性」を持っているとも言えます。

繊細さは、予期しない状況でもその変化を受け入れ、自分自身を再調整するための強さとして機能します。適応力が高いことで、長期的に見ても持続的な成長を遂げることができ、困難な状況でも前進し続ける力を持っています。この適応力は、変化が激しい現代社会において特に強みとなります。視覚的には、風に揺れる木のように、外部の圧力にも柔軟に対応しながらも、その根は深く安定しているイメージで捉えられるでしょう。

4. 忍耐力と持久力

繊細な人々は、感情的な刺激に敏感であるため、時にストレスを感じやすいかもしれません。しかし、それにもかかわらず、彼らは逆境や困難に対して「忍耐力」を持って対処する力を持っています。これは、すぐに解決できない問題や困難に直面しても、長期的な視点で見据えて行動する能力があるからです。

忍耐力は、繊細さが持つもう一つの強さであり、外部の圧力や困難な状況にも揺るがず、目標に向かって持続的に努力し続ける力です。視覚的に捉えると、これは長い道のりを歩むランナーのような「一歩ずつ進む力」として表現されるでしょう。周りの状況に左右されず、自分のペースで進むことができるのは、繊細さによって得られる内面の強さがあってこそです。

5. 深い人間関係の構築力

繊細な人は、他者の感情やニーズに敏感であるため、非常に深い人間関係を築くことができます。これは、相手の本音を理解し、共感する力が優れているからです。感情に寄り添うことで、相手との信頼関係が強まり、それが長期的な人間関係の基盤となります。

この特徴は、人間関係において強力な基盤を作ることができ、ビジネスや個人的なつながりにおいても、非常に重要な要素となります。視覚的には、「人と人との深い結びつき」が繊細さによって支えられ、信頼を育む「強い絆」として表現されるでしょう。

6. 創造性と直感力

繊細さを持つ人々は、感覚が鋭く、環境や状況の微妙な変化に敏感なため、独自の創造力を持っています。細部にまで気を配ることで、他の人が見逃してしまうようなアイデアや発想を得ることができ、それが創造的な解決策や新しい発想に繋がります。

直感的な判断力も、繊細さによって研ぎ澄まされます。直感力は、表面的な情報に左右されずに、物事の本質を素早く理解し、決断する力を与えます。視覚的には、「閃きの光」として、繊細さが発揮される場面での直感的な力が強調されます。

まとめ

繊細さを持つ者の特徴は、感情や環境に対して敏感でありながら、その敏感さを強さとして転換する力を持つことです。彼らは単に傷つきやすい存在ではなく、むしろ「繊細な感受性」を武器にして、深い洞察力や共感力、柔軟性、忍耐力、創造力など、さまざまな形で強さを発揮します。視覚的に捉えると、繊細さは「微細な感情の波」を察知しながらも、その波を乗りこなす「静かな強さ」を表現します。

こうした特徴を理解することで、繊細さと強さの関係を視覚的に捉え、繊細さがいかにして真の強さに繋がるかを明確にすることができます。

自分の繊細さと強さを確認するテスト—真の強さを自己診断する方法

強さは目に見える形だけでなく、内面的な強さが重要であり、特に繊細さを持つ人は、その感受性を通じて真の強さを発揮することができます。しかし、自分がどの程度繊細さを持っているか、そしてそれが強さに繋がっているかを知ることは簡単ではありません。そこで、自分自身の繊細さと強さを確認するための自己診断テストを通じて、現在の自分の状態をより深く理解し、真の強さを実感するための手助けをしていきます。

この自己診断テストは、いくつかの質問に答えることで、自分の感受性や強さの特性を把握し、その結果をもとに自分の内面を見つめ直すことができるようになっています。ぜひリラックスして、このテストに取り組んでみてください。

【自己診断テスト:繊細さと強さを確認する方法】

以下の質問に答えることで、自分がどれだけ繊細さを持っているか、そしてその繊細さがどのように強さに繋がっているかを確認できます。各質問に対して、「いつも」「時々」「あまり」「全く」のいずれかを選んでください。

質問1: 感受性

あなたは、他人の感情や表情の微妙な変化に気づきますか?

- いつも気づく

- 時々気づく

- あまり気づかない

- 全く気づかない

質問2: 自己認識

自分の感情や考えにどの程度敏感ですか?

- いつも理解している

- 時々理解する

- あまり意識しない

- 全く意識しない

質問3: 共感力

他人が悩んでいる時、その感情を自分のことのように感じますか?

- いつも感じる

- 時々感じる

- あまり感じない

- 全く感じない

質問4: 柔軟性

変化に対して、あなたはどれくらい柔軟に対応できますか?

- すぐに適応できる

- 時々適応できる

- 適応するのが難しい

- 全く適応できない

質問5: 自己肯定感

自分の価値を常に認識していますか?

- 常に認識している

- 時々認識する

- あまり認識しない

- 全く認識しない

質問6: 決断力

複雑な状況でも、冷静に決断を下すことができますか?

- いつも決断できる

- 時々決断できる

- 迷うことが多い

- 全く決断できない

【結果の見方】

得点のつけ方

- いつも:3点

- 時々:2点

- あまり:1点

- 全く:0点

全ての質問に対して得点をつけ、合計点を計算してください。

【合計点と診断結果】

15点~18点: 繊細さが強さに繋がっている人

あなたは繊細な感受性をしっかりと強さに変換できる力を持っています。他者の感情に敏感であるだけでなく、自己認識や共感力も高いので、困難な状況でも冷静に対応し、的確な判断を下せます。今後はこの力を更に活かし、柔軟性と決断力を強化することで、さらに大きな成果を上げることができるでしょう。

10点~14点: 繊細さをうまく活用できる人

あなたは繊細さを持ちながらも、その力を適切に活かして生活している傾向があります。時折、自己肯定感や決断力に迷うことがあるかもしれませんが、全体的に安定した力を持っています。共感力や柔軟性をさらに磨くことで、強さがより明確になるでしょう。

6点~9点: 繊細さに不安を感じることがある人

あなたは自分の感受性を少し負担に感じることがあるかもしれません。繊細さが強さに結びついていない場合がありますが、それでも共感力や柔軟性は持ち合わせているため、自己認識や自己肯定感を高めることで、その感受性を強さに変えることができます。

0点~5点: 繊細さを強さに変えるためのサポートが必要な人

あなたは感受性や共感力がまだ強さとして発揮されていないかもしれません。この診断結果をもとに、感情に敏感になる練習や、自分の感情を理解する時間を増やすことをおすすめします。柔軟性と自己肯定感を強化することで、繊細さを強さへと変換していくことができるでしょう。

【今後のアドバイス】

この自己診断を通じて、自分がどの程度繊細さを強さに変換できているかを確認しました。次に、自分の弱点を改善し、強さをさらに高めていくためのステップを考えてみましょう。たとえば、感受性が強いと感じた場合は、それを自信に変えるために自己肯定感を高める練習をしてみてください。

このテストの結果を通じて、あなた自身が持つ「繊細さ」と「強さ」をより深く理解し、それを最大限に活用して、さらに強い自分を築いていくことができるはずです。

【自分の強さを高めるために】

このテストを通じて、自分自身の繊細さと強さを確認することができたら、その結果を基に自分の力をさらに引き出す方法を考えていきましょう。まず、自分の感受性を理解し、それを強さに変えるための具体的なアプローチを取ることが重要です。

たとえば、感受性が高くて他者の感情に共感しやすい場合、その力を活かして他者をサポートする方法を考えます。また、自己肯定感を高めるために、日常生活の中で自分の成功体験を積極的に見つけることも大切です。さらに、変化に柔軟に対応できるようにするためには、自分の感情を抑え込むのではなく、適切に表現する練習をしてみましょう。

最終的には、このテストを通じて得られた結果をもとに、自分自身の強さを再確認し、それを日々の生活にどう活かしていくかを考えることがポイントです。繊細さと強さは対立するものではなく、むしろ互いに補完し合いながら、私たちが成長し続けるための大切な力です。

第6章:内なる感受性から生まれる力—偉人たちに学ぶ繊細さが生む偉大な力

歴史上の偉大な強者たちの繊細さ—偉人たちの内なる感受性

歴史を振り返ると、強さや偉業を成し遂げた人物たちは、単に外見的な力や意志の強さだけでなく、内なる感受性を持ち、それを武器として活かしてきたことが分かります。偉人たちの内面には、繊細さや深い洞察力が存在しており、それが彼らをただの強者ではなく、「真に偉大な人物」へと導いたのです。この章では、歴史的に有名な人物たちの内なる繊細さに焦点を当て、その感受性がどのように彼らの強さと偉業に結びついていたのかを見ていきます。

1. マハトマ・ガンジー:非暴力の強さ

マハトマ・ガンジーは、インドの独立運動を率いた偉大な指導者であり、彼の持つ「非暴力」という信念は、繊細さと強さの融合を象徴しています。ガンジーは暴力に頼らず、圧倒的な軍事力や外的な力に対しても決して屈することなく、平和的な方法で世界を変える道を選びました。彼の内なる感受性は、他者の苦しみに対する深い共感と理解から生まれ、これが彼の非暴力抵抗運動の基盤となりました。

ガンジーの繊細さは、彼自身の感情や状況に対する鋭い洞察力からも見て取れます。彼は他者の苦しみを自分のことのように受け止め、それに対して行動を起こす決断力を持っていました。感受性を強さに変える力を持っていたガンジーは、繊細さが生む「静かな力」でインドの独立を成し遂げ、多くの人々に平和と正義のメッセージを届けました。

2. マザー・テレサ:愛と共感の力

マザー・テレサは、貧困層や病人に対して献身的に尽くしたことで知られる偉大な人物です。彼女の行動の根底には、圧倒的な共感力がありました。マザー・テレサの繊細な感受性は、他者の痛みや苦しみに対する深い共感から来ており、それが彼女の全ての行動の動機となりました。貧困や病気で苦しむ人々を見捨てず、彼らに愛とケアを提供する姿勢は、彼女の内なる感受性が形となったものでした。

マザー・テレサは、「小さなことにこそ神が宿る」と信じ、日々の小さな行為を大切にしました。この繊細さが、彼女の強さの源でした。彼女が行ったことは決して目立つものではありませんが、数えきれない人々に影響を与えました。彼女の強さは、感受性に基づいた行動力と、人々に対する絶え間ない愛と共感にありました。

3. エイブラハム・リンカーン:リーダーシップにおける感受性

アメリカの16代目大統領、エイブラハム・リンカーンは、国家の統一を図り、奴隷制度の廃止を進めた偉大なリーダーです。彼のリーダーシップには、繊細さが深く関わっていました。リンカーンは、人々の感情や意見に対して非常に敏感であり、特に南北戦争という過酷な状況下で、多くの対立や葛藤を抱える国民の声に耳を傾けました。

リンカーンの繊細さは、彼が他者の痛みや苦悩を理解しようとする姿勢に現れています。彼は感受性を持って他者を理解し、その理解に基づいた冷静で慎重な決断を下していました。また、リンカーンは自分自身の不安や苦悩にも敏感であり、その中で揺るがない意志を持ち続ける強さを発揮しました。内なる感受性を通じて、人々に希望を与え、国家を導いたリンカーンの姿は、繊細さがリーダーシップにおいても重要な要素であることを示しています。

4. アルベルト・アインシュタイン:創造的な繊細さ

科学者として知られるアルベルト・アインシュタインも、また感受性の高さがその偉業に大きく貢献している一人です。アインシュタインの感受性は、彼が自然の法則や宇宙の仕組みに対して感じた深い探求心に表れています。彼の独自の視点や発想力は、細部にまで注意を払う感受性によって育まれたものであり、物理学に革命をもたらしました。

彼の創造性の根源は、日常の中に隠れている法則や現象に対する繊細な感覚にありました。アインシュタインは、目に見えないものや概念に対して感性を働かせ、それを科学的な理論として具体化する力を持っていました。創造的な繊細さが、彼を世界的な科学者へと押し上げ、物理学のみならず多くの人々に新しい視点を提供したのです。

5. レオナルド・ダ・ヴィンチ:芸術と科学における繊細さ

レオナルド・ダ・ヴィンチは、芸術家でありながら科学者でもあり、彼の感受性は多岐にわたる分野で発揮されました。彼の作品や発明には、細部にまで気を配る繊細な観察力が反映されています。例えば、『モナ・リザ』や『最後の晩餐』に見られる微妙な表情や光と影の使い方は、彼が持つ感受性の象徴です。また、解剖学や植物学などの科学的な研究にも取り組んだ彼の洞察力は、自然の現象を詳細に観察し、それを作品や理論に昇華する能力にあります。

レオナルド・ダ・ヴィンチの内なる感受性は、単なる芸術的な才能にとどまらず、自然や人間の本質に対する深い理解をもたらしました。彼の繊細さは、技術的な革新と美的な表現を融合させた強さとなり、今日でも世界中の人々に影響を与え続けています。

まとめ

これらの偉大な人物たちが示しているのは、繊細さが決して弱さではなく、むしろ偉大な力の源泉であるということです。彼らはそれぞれの分野で、内なる感受性を発揮し、それを強さとして変換することで、世界に大きな影響を与えました。繊細であることは、外的な力に劣るものではなく、他者との深い共感や、創造的な視点、柔軟な対応力を生む強さの形でもあるのです。

このように、歴史上の偉人たちが持つ「繊細さ」は、彼らの行動や業績に大きく貢献しており、それが彼らを「真に偉大な強者」として位置付ける要因の一つとなっています。

繊細さがもたらす変革力—世界を変えた感受性を持つ人々

繊細な感受性を持つ人々は、その敏感さや洞察力を通じて世界に大きな変革をもたらしてきました。彼らの繊細さは、単に他者の感情に共感するだけではなく、社会全体に対する深い理解と鋭い洞察力に基づくものです。その結果、彼らは時代を超えて影響を与え、世界の変革者としての役割を果たしてきました。ここでは、繊細さを武器にして変革を成し遂げた偉人たちを紹介し、その感受性がどのように世界を変えたのかを見ていきます。

1. ネルソン・マンデラ:平和と正義を求める感受性

ネルソン・マンデラは、南アフリカにおけるアパルトヘイト政策と闘い、最終的にはその廃止を成し遂げた歴史的なリーダーです。マンデラは、他者の苦しみや不正に対する深い感受性を持ち、それが彼の闘争の原動力となりました。彼の内なる感受性は、抑圧された人々に対する深い共感と、彼らの声なき声に耳を傾ける姿勢に表れていました。

彼の繊細さは、ただの感傷や無力感に終わるものではなく、「正義を実現するための行動」へと繋がりました。マンデラは27年間もの長い監禁生活を送りながらも、決して憎しみに屈することなく、白人と黒人の両方に対する深い共感と和解の精神を持ち続けました。この姿勢こそが、アパルトヘイト体制を崩壊させ、南アフリカの平和的な変革をもたらした原動力となったのです。

マンデラの感受性は、他者の痛みに対して共感するだけでなく、その痛みを理解し、社会全体を変える力へと変換するものでした。彼の繊細さは、和解と平和を実現するための強さとして現れ、世界中の人々に「寛容」と「和解」という重要なメッセージを伝えました。

2. フローレンス・ナイチンゲール:医療改革を導いた感受性

フローレンス・ナイチンゲールは、近代看護の創始者として知られていますが、彼女の偉業の背景には、深い繊細さと感受性がありました。彼女は戦場での傷病者の状況に対して強い共感を抱き、その悲惨さを改善するために尽力しました。ナイチンゲールは、当時の医療体制が抱える問題を冷静に分析し、看護の質を向上させるための改革に取り組みました。

彼女の感受性は、単に患者に寄り添うだけでなく、具体的な改善策を見出し、それを実行に移す行動力にも結びついていました。ナイチンゲールは、衛生環境や看護教育の重要性を訴え、その結果として医療制度全体が大きく変革されました。彼女の繊細さは、患者一人ひとりの痛みや苦しみに共感しつつ、それを具体的な医療改革という形で実現する力へと変換されました。

彼女の感受性がもたらした変革は、単なる医療の改善にとどまらず、人々が人間らしいケアを受ける権利を確立するものでもありました。ナイチンゲールの繊細さが、現代の医療制度における「患者中心のケア」という理念に深く影響を与えていることは明らかです。

3. マーティン・ルーサー・キング・ジュニア:人種差別に立ち向かう繊細な力

アメリカの公民権運動を指導したマーティン・ルーサー・キング・ジュニアも、繊細さを持つ変革者の一人です。彼は黒人が受ける不当な扱いに対して深い感受性を持ち、その不正に対して立ち上がる勇気を示しました。キング牧師の感受性は、他者の苦しみに対する共感と正義を追求する強い意志に支えられていました。

彼の「I Have a Dream」という演説は、差別や不平等に対する深い感受性から生まれたものです。この演説は、単なる理想論ではなく、感受性に基づいた現実的なビジョンを示し、多くの人々の心を動かしました。キング牧師の繊細さは、彼自身が苦しんだ経験と他者の痛みに対する共感を通じて、非暴力の抗議活動を主導する強さへと結びつきました。

マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの繊細さは、彼を単なる活動家ではなく、社会全体を変革する象徴的なリーダーへと押し上げました。彼の感受性は、「差別なき社会」という未来に向けた強いメッセージを伝え、アメリカだけでなく世界中に影響を与え続けています。

4. ヘレン・ケラー:障害を乗り越えた感受性の力

ヘレン・ケラーは、視覚と聴覚に障害を持ちながらも、多くの困難を乗り越えて教育者・作家として活躍した人物です。彼女の人生は、感受性を強さに変える力の象徴と言えるでしょう。ケラーは、幼少期に視力と聴力を失った後も、自分自身の内なる感受性を磨き、周囲とのコミュニケーションを築く方法を模索しました。

彼女の感受性は、障害を持つ他者に対する深い共感へと発展し、その後の福祉活動に結びつきました。ヘレン・ケラーは、自分の体験を通じて、世界中の障害者が持つ権利と可能性を訴え、多くの人々に勇気と希望を与えました。彼女の感受性が生んだ強さは、単に自分自身の障害を乗り越えるだけでなく、社会全体における障害者の地位向上を目指す大きな変革へと繋がりました。

ケラーの繊細さは、他者の痛みや苦しみを理解するだけでなく、それを「行動」に変える力を持っていました。彼女の人生を通して、感受性がいかにして世界を変える力を生むかが鮮明に示されています。

まとめ

これらの偉人たちが示しているのは、繊細さが世界を変える強力な力となり得るということです。彼らは、他者の苦しみや社会の不正に対する感受性を強さに変え、その感受性が大きな社会的・文化的変革を引き起こしました。繊細さは決して弱さではなく、むしろ社会に変革をもたらすための重要な力です。

繊細さを持つ人々は、その感受性を活かして行動し、社会をより良い方向へ導くことができます。感受性がもたらす変革力は、私たち一人ひとりが持つ可能性であり、それを育てることで世界に影響を与えることができるのです。

偉人たちの格言に学ぶ—繊細さと強さの真の意味を解く

※リンク先=引用文献

歴史に名を残した偉大な人物たちは、皆共通して「繊細さ」と「強さ」を内包し、その両方を融合させることで偉業を成し遂げてきました。彼らの言葉からは、単なる表面的な力ではなく、内面的な感受性がいかにして本当の強さを育んでいるかが浮き彫りにされます。

1. 感受性と強さの両立:ネルソン・マンデラ

「成功で私を判断しないでほしい。何度倒れ、また立ち上がったかで私を評価してほしい。」—ネルソン・マンデラ

マンデラは、繊細な共感力と、困難な状況でも諦めない不屈の精神を持ち続けました。彼のこの格言は、外見的な強さではなく、内面的な繊細さからくる粘り強さが真の強さであることを示しています。倒れたとしても、再び立ち上がる強さこそ、彼が示した「繊細さの強さ」の証です(Happier Human)(Southern Living)。

2. 強さとは恐れに打ち勝つこと:マーティン・ルーサー・キング・ジュニア

「もし飛べないなら走りなさい。走れないなら歩きなさい。歩けないなら這ってでも進みなさい。どうしても進むのを止めてはいけません。」—マーティン・ルーサー・キング・ジュニア

この言葉は、キング牧師の内面的な強さと感受性を表しています。彼は、恐れや困難に直面しても決して立ち止まらず、前に進むことを選びました。彼の繊細な感受性が、逆境の中での揺るぎない信念と強さに変わり、社会変革を実現しました(Southern Living)。

3. 繊細さから生まれるリーダーシップ:ラルフ・ウォルド・エマーソン

「自分を知ることは真の英知であり、他人を知ることは知識です。自分を制することが本当の力です。」—ラルフ・ウォルド・エマーソン

エマーソンは、自らの内なる感情や感受性に気づき、それを制御することが本当の力であると説いています。自分自身の繊細さを理解し、それを武器として使うことが、リーダーとしての真の強さに繋がるのです(Leaders.com)。

4. 内なる強さを持つ者:アインシュタイン

「困難の中に、機会がある。」—アルベルト・アインシュタイン

アインシュタインは、繊細な感受性を持ち、周囲の状況に敏感でありながらも、それを強さに変える力を持っていました。彼の言葉は、困難な状況に直面した時こそ、感受性が導く洞察力によって新しい機会が見つかることを示しています(Southern Living)(Leaders.com)。

5. 優しさが強さを生む:ダライ・ラマ

「愛と慈悲は贅沢品ではなく、生存に不可欠なものです。」—ダライ・ラマ

ダライ・ラマは、感受性が強さに繋がることをこの言葉で教えてくれます。愛と慈悲、そして他者への共感を持つことが、真に強い心を育てるために必要なものであり、人類全体の生存に不可欠であると強調しています(Happier Human)。

まとめ

これらの偉人たちの言葉は、繊細さが弱さではなく、真の強さの源であることを示しています。彼らは、感受性を通じて他者を理解し、困難に直面してもそれを乗り越える強さを内側から引き出しました。繊細さとは、外見的な強さとは異なり、深い内省と他者との共感を通じて生まれる持続的な力です。

第7章:真の強さを手に入れるために—繊細さを力に変えるための具体的ステップ

自分の繊細さを受け入れる—感受性を力に変えるための第一歩

繊細さはしばしば「弱さ」と捉えられがちですが、実際にはそれは非常に強力な力の源泉となるものです。感受性の高さを持つ人々は、他者や環境に対して敏感に反応し、微細な変化に気づくことができます。しかし、それを活用するためには、まず自分自身の繊細さを受け入れ、その価値を理解することが必要です。これが感受性を力に変えるための第一歩です。

繊細さを理解することの重要性

まず、自分の感受性がどのように働いているのかを知ることが大切です。繊細な人は、他者の感情や環境の変化に敏感に反応することがあります。この反応は、他者に共感しやすい力や、人間関係の中での洞察力として現れます。たとえば、人のちょっとした言葉の裏に隠された感情に気づくことができるというのも、感受性の高い人の特徴です。

この繊細さを弱さとして捉えるのではなく、それを自分の「強さ」として認識することが大切です。感受性は、他者との深いつながりを築き、周囲の変化に迅速に対応するための力です。これを力として変えるためには、まずそれを「受け入れる」心構えが必要です。

感情に気づくことが第一歩

繊細さを受け入れるためには、まず自分の感情に気づくことが重要です。感情は、私たちの無意識の反応や行動を導いており、それに気づくことで、自己コントロールが可能になります。たとえば、急に不安を感じる場面や、何かに圧倒されるような場面では、その感情に敏感になることで、その根源を探り、それに対処する力が生まれます。

感情に気づくことは、自分自身との対話でもあります。何が自分に影響を与えているのか、どうしてそのように感じるのかを探り、それを受け入れることで、感受性が「自己理解」として機能し始めます。自分自身の感情を受け入れることができれば、それを無駄にすることなく、適切な行動や判断を下す力となるのです。

繊細さを強さに変えるための具体的なステップ

次に、感受性を強さに変えるための具体的なステップをいくつか紹介します。

1. 感情を観察する

まず、自分が日々感じている感情に注意を払います。特に、何が自分に影響を与えやすいのか、どのような場面で感情が高ぶるのかを観察します。このように自分の感情を観察することで、繊細さがどのように現れるかがわかり、それに対する対策を練ることができます。

たとえば、緊張しやすい場面では、その感情を無視するのではなく、なぜそう感じるのかを理解し、次回同じような場面に出会った時にどう対応するかを考えます。感情を理解し、受け入れることで、状況に応じた冷静な対処が可能となります。

2. 感受性を活かしたコミュニケーション

感受性が高い人は、他者とのコミュニケーションにおいても、その繊細さを活かすことができます。他者の感情に寄り添い、深い共感を持つことは、人間関係を強固にするための重要な要素です。たとえば、友人や家族が困難な状況にあるとき、彼らの気持ちに敏感に反応し、適切なサポートを提供することで、信頼関係が深まります。

コミュニケーションにおいて感受性を力として使うことは、他者の心に寄り添うことで、相手が安心し、共感を得ることができるようになるということです。これが、繊細さを活かした「強さ」となります。

3. 自己肯定感を高める

繊細さを強さに変えるためには、自分の感受性を肯定的に捉えることが重要です。感受性の高さを「弱さ」ではなく、「特別な力」として認識し、それを活かすことで自己肯定感が向上します。自己肯定感が高まると、自分の判断に自信を持ち、他者からの批判や否定的な反応に対しても揺るがない強さを持つことができます。

自己肯定感を高めるためには、小さな成功体験を積み重ねることが効果的です。日々の生活の中で、自分が他者に対して適切な配慮ができた場面や、感情をうまくコントロールできた場面を振り返り、それを自分の成長として捉えることが大切です。

繊細さを受け入れた結果の強さ

感受性を受け入れ、その力を活かすことができると、真の強さが芽生えます。繊細さを否定せず、それを自分の一部として尊重することで、状況に左右されずに冷静な判断を下し、他者と深い信頼関係を築く力が身につきます。自分の繊細さを理解し、それを力に変えたとき、他者が見過ごすような細かな感情や状況に気づき、より適切な行動を取ることができるようになります。

これは単なる「強さ」ではなく、「知恵」としての強さです。繊細さは、他者や状況を深く理解し、適切に対応する力を与えてくれます。自己理解と感受性が繋がることで、内面の安定感が増し、外部からの影響に揺るがない強固な土台が築かれます。

まとめ

繊細さを受け入れることは、感受性を力に変えるための最初のステップです。自分の感情に気づき、それを認識し、他者とのコミュニケーションや自己肯定感を高めるために活用することが、繊細さを強さに変える鍵となります。このプロセスを通じて、私たちは真の強さを手に入れることができ、困難な状況にあっても冷静に対応し、持続的な成長を遂げることができるのです。

繊細さを「弱さ」としてではなく、内なる「力」として受け入れることで、私たちは本当の意味で強くなることができます。

繊細さを武器にする心構え—感受性を積極的に活かす方法

感受性が高いということは、外部の刺激に敏感に反応しやすい特性を持つことを意味します。これを「繊細さ」として受け取ると、多くの人がそれを弱さや欠点として捉えるかもしれません。しかし、繊細さは大きな「武器」にもなります。感受性が他者との関係を豊かにし、周囲の状況に対して適切に反応できるようにする力だからです。ここでは、繊細さを強みとして活かすための心構えや具体的な方法について考えていきます。

繊細さを積極的に活かすための心構え

まず最初に、「繊細さを活かす」とは何を意味するのでしょうか。感受性が高い人は、他人の感情や環境の変化に敏感に気づく力を持っています。この力を正しく使うことで、より効果的に人間関係を築き、物事の本質に素早く気づくことができます。

繊細さを武器にするための第一歩は、これを「弱さ」ではなく「特別な力」として認識することです。繊細さがあるからこそ、多くの人が見落としてしまう細かいサインや感情に気づくことができます。これが、周囲とのコミュニケーションにおいて大きなアドバンテージとなります。繊細さを受け入れることで、自信を持って他者と向き合い、感受性を積極的に活用する準備が整います。

他者との共感を深める力

繊細さを積極的に活かす具体的な方法の一つは、他者との「共感力」を深めることです。感受性が高い人は、他者の感情を直感的に読み取り、それに共感する力を持っています。この力を活かすことで、対人関係において深い信頼とつながりを築くことができます。

共感力は、単に相手の気持ちを理解するだけでなく、相手の立場に立って物事を考え、行動することに繋がります。たとえば、同僚が悩んでいるとき、その感情に敏感に気づき、適切なサポートを提供することができれば、その人との信頼関係はより強固なものになります。このように、繊細さは「人間関係を豊かにする力」として活かせるのです。

繊細な感受性による問題解決力

感受性が高い人は、繊細さを通じて問題の本質を見抜く力も持っています。これは、表面的な情報に惑わされず、細かい変化や兆候に気づくことで、物事の核心に迫ることができるためです。たとえば、チームでのプロジェクトにおいて、細かい問題やリスクに気づき、早い段階で対応策を打ち出すことができるのは、繊細な感受性を持つ人の強みです。

このように、感受性を活かして周囲の状況を正確に把握し、それに基づいて行動することで、リーダーシップや問題解決力が発揮されます。繊細さは「リスクを回避し、最適な選択を導く力」としても活かされます。

繊細さを守るための自己ケア

一方で、感受性が高い人は、外部からの刺激に過剰に反応してしまい、ストレスを感じやすい面もあります。そのため、感受性を武器にするためには、自己ケアが不可欠です。自分のエネルギーを保ち、心身のバランスを維持するために、定期的な休息やリラクゼーションが重要です。

例えば、自然の中で過ごしたり、静かな場所で自分と向き合う時間を作ることが、感受性をリフレッシュさせ、次に繋がる力を養う助けとなります。自分の感受性を大切にし、それを上手に管理することで、日常生活でもより効果的に活かすことができるでしょう。

繊細さを持つリーダーとしての役割

感受性が高い人は、リーダーとしても特別な役割を果たすことができます。彼らは他者の意見や感情に敏感に反応し、グループ全体の雰囲気や感情のバランスを取ることに優れています。この繊細さは、リーダーシップにおいて重要な「共感的指導力」として活かされ、チーム全体を円滑に導く力となります。

リーダーとしての繊細さは、メンバー一人ひとりの感情や考えを尊重し、彼らが最高のパフォーマンスを発揮できる環境を整えることに繋がります。感受性の高いリーダーは、問題解決のプロセスにおいても、チームメンバーの意見を丁寧に聞き、彼らが発言しやすい環境を提供するため、全体の士気を高めることができるのです。

繊細さを武器にするために必要な勇気

最後に、繊細さを武器にするためには「勇気」も必要です。感受性が高い人は、時に自分の繊細さを隠したり、他者に合わせようとすることがあります。しかし、繊細さは隠すべきものではなく、むしろ積極的に活かすべき力です。感受性を武器として使うためには、他者に対して自分の意見を正直に表現し、自分自身の感情や洞察に基づいた行動を取る勇気が必要です。

この勇気を持って繊細さを活かすことで、あなたは自分自身を最大限に発揮し、他者にも強い影響を与えることができます。感受性を積極的に使いこなすことは、自己成長と他者への貢献を促進する鍵となります。

まとめ

繊細さは、周囲の変化や他者の感情に敏感に反応し、深い共感を持つことのできる力です。この感受性を積極的に活かすためには、まずそれを受け入れ、強みとして認識することが重要です。共感力や問題解決力を発揮し、自己ケアを怠らず、リーダーシップにも繊細さを活かすことで、繊細さは大きな武器となります。そして、そのために必要な心構えは「繊細さを恐れず、それを積極的に活用する勇気」を持つことです。

このプロセスを通じて、繊細さは弱さではなく、真の強さとして力を発揮し、日々の生活や仕事においても輝かしい結果をもたらすことでしょう。

強さと繊細さを両立させる実践的なアドバイス

繊細さと強さは、対立する性質だと考えられがちですが、実際にはこれらは共存し、補完し合うことができます。繊細であることが感受性の高さや他者への深い共感を意味する一方で、強さはその感受性を自分や他者を守るためにどう使うかにかかっています。繊細さを持ちながらも強さを発揮するためには、実践的なアプローチが必要です。このセクションでは、感受性を強さに変えるための具体的なステップを紹介します。

1. 自己受容と自己理解を深める

まず、繊細さを持ちながらも強さを発揮するための第一歩は、自分自身を受け入れ、理解することです。多くの人は、自分の繊細さを恥ずかしいものや弱さと捉えがちですが、実際にはそれが大きな強さの源になります。感情に敏感であることは、自己認識を高めるための貴重な手がかりです。自分の感情を細かく観察し、なぜそう感じるのかを理解することで、感情の揺れを制御し、適切に対処できるようになります。

「感情に向き合う勇気」が大切です。強さとは、外的な力で押し返すことではなく、内なる感情を理解し、それを健康的に扱うことから生まれます。自分の繊細さを否定せず、それを成長のためのツールとして使うことが、長期的な強さを養う鍵です。

2. 自分の限界を理解し、守る

繊細な人は、周囲の刺激や他者の感情に圧倒されやすい傾向があります。感受性が高いため、多くの情報を取り込みやすく、時にストレスを感じやすくなります。強さを発揮するためには、「自分の限界を理解し、それを尊重すること」が不可欠です。これは、無理をしないで自分に合ったペースで生活することを意味します。

強さとは、自分を無理に追い込むことではなく、必要なときに「休む勇気」を持つことです。心身のバランスを保つために、リラクゼーションや趣味の時間を取り入れ、感受性をリフレッシュさせることが重要です。これにより、内なるエネルギーを蓄え、困難な状況にも対応できる強さが備わります。

3. 他者との健全な境界を設定する

繊細な人は、他者の感情に共感しやすく、時にはその感情を自分のもののように感じてしまうことがあります。これは対人関係において非常に役立つ資質ですが、同時に「境界線を明確に設定すること」が重要です。他者の問題に過剰に巻き込まれすぎると、自分自身が感情的に疲弊してしまうことがあります。

健全な境界を保ちながらも、共感力を発揮することが、繊細さを力に変える秘訣です。たとえば、他者の感情に寄り添いつつも、自分自身の感情をしっかり守ることができれば、バランスの取れた対人関係を築くことができます。

4. 自己主張を大切にする

繊細な人は、他者の気持ちを優先しすぎて、自分の意見を後回しにしてしまうことがあります。ですが、強さを持つためには、自分の意見や感情を適切に表現することが必要です。自己主張は決して他者を傷つけるものではなく、むしろ健全なコミュニケーションのための重要な要素です。

「繊細さを持ちつつ、自己主張をする」ことで、他者との関係をより健全で深いものにできます。自分のニーズや考えを適切なタイミングで伝えることができれば、他者もその誠実さを尊重し、より良い関係を築くことができます。強さとは、自分の存在を隠すことではなく、堂々と自分の声を持つことです。

5. 繊細さを活かしたリーダーシップを発揮する

感受性の高い人は、他者の気持ちや雰囲気を敏感に察知し、適切に対応する力を持っています。この能力は、リーダーシップを発揮する場面で非常に有効です。繊細なリーダーは、メンバーの心の状態に気づき、適切なサポートを提供することで、チーム全体のパフォーマンスを向上させることができます。

リーダーとして繊細さを活かすには、まずチームメンバーとのコミュニケーションを大切にし、彼らが感じている問題や不安に耳を傾けることが重要です。そして、その感受性を通じて、チーム全体がバランスの取れた環境で働けるようサポートすることが、リーダーとしての真の強さを発揮する方法です。

6. 変化に柔軟に対応する力を養う

繊細な人は、変化に対して敏感であるため、新しい環境や状況に対してストレスを感じやすい傾向があります。しかし、変化は避けられないものですし、それに適応する力を身につけることが重要です。強さを持つ人は、変化に直面しても「柔軟に対応する力」を備えています。

繊細さを持ちながらも強さを発揮するためには、変化を恐れるのではなく、それを成長の機会として捉えることが必要です。新しい状況に柔軟に対応することで、感受性がさらに磨かれ、次のステップへ進むための力が養われます。

7. 感情を表現することを恐れない

繊細さを力に変えるもう一つの重要なステップは、感情を適切に表現することです。感情を抑え込むのではなく、適切な形で表現することが、自分の強さを示す方法です。感情を伝えることは、自分自身を大切にすることでもあり、それが結果的に他者との信頼関係を深めることに繋がります。

「感情を表現する勇気」を持つことが、繊細さと強さを両立させるための鍵です。これは、自分が何を感じているかを理解し、それを適切な言葉で表現することから始まります。

まとめ

繊細さと強さを両立させるためには、まず自分の繊細さを受け入れ、それを強みとして活用するための具体的な方法を身につけることが大切です。自己受容、健全な境界設定、自己主張、柔軟性、感情表現など、これらのスキルを実践することで、繊細さは強力な武器となり、他者との深い関係や困難な状況に立ち向かうための強さを育むことができます。

繊細さは決して弱さではなく、むしろ内なる力の源です。それを最大限に活かし、真の強さを手に入れるためには、日々の生活の中で意識的にこれらの実践的なアドバイスを取り入れていくことが重要です。

第8章:細部にこそ宿る強さ—感受性を高め、鈍感さを打破する

感情に気づくことの大切さ—心を強くするための第一歩

強さを手に入れるための最初のステップは、何よりもまず「感情に気づくこと」です。多くの人は、日々の忙しさや社会的な要求に追われ、自分の感情に気づく時間を持つことができないまま過ごしています。時には、感情を無視したり、押し殺してしまうこともあります。しかし、真の強さを手に入れるためには、まず自分の感情に正直に向き合い、それを理解することが重要です。感情に気づくことは、感受性を高め、心の成長のための第一歩なのです。

感情に気づくことはなぜ大切か?

感情は、私たちの内面で起こっていることを反映する「シグナル」です。怒りや悲しみ、喜びや不安といった感情は、無意識の中で私たちがどのように物事を捉えているかを教えてくれます。それに気づくことで、私たちは自分の思考や行動を理解し、調整することができます。感情に気づくことができなければ、知らず知らずのうちにストレスが蓄積したり、不安が募ってしまうことがあります。

感受性を高め、感情に気づくことで、日常生活においてより柔軟に対応できるようになります。たとえば、職場で不安やプレッシャーを感じたとき、その感情に気づき、それを受け入れることで、冷静に対処できる余裕が生まれます。感情を抑え込んでしまうと、状況が悪化したり、後で爆発してしまうこともありますが、早期に感情を認識することで、適切な対処が可能になるのです。

感情に気づくための具体的な方法

感情に気づくためには、日常生活の中で自分の内面に注意を向けることが必要です。ここでは、感情に気づき、それをうまく処理するための具体的な方法をいくつか紹介します。

1. マインドフルネスの実践

マインドフルネスとは、現在の瞬間に集中し、自分の感情や思考に意識的に気づくことを意味します。マインドフルネスを実践することで、感情に敏感になり、その場で適切に対処することができるようになります。たとえば、日々の短い時間を使って深呼吸をしながら、今自分がどんな感情を感じているかを確認するだけでも、感受性が高まります。

この習慣を身につけることで、感情に振り回されるのではなく、それをコントロールし、状況に応じた反応をする力が養われます。感情に気づき、それを観察するだけでも、心が強くなり、ストレスや不安に対しても冷静に対応できるようになるのです。

2. 感情の記録をつける

感情に気づきやすくするためのもう一つの効果的な方法は、「感情日記」をつけることです。毎日、自分が感じた感情や、その感情がどのような状況で生じたかを記録することで、自分の感情のパターンが見えてきます。たとえば、特定の状況でいつも不安を感じる場合、その感情に早く気づくことで、次回同じような状況に備えることができます。

感情を記録することで、自分の感情に対する「洞察力」が深まり、感情に気づき、それを適切に処理する力が養われます。また、感情の記録を振り返ることで、どのようにして心が成長し、強くなっていったかを確認することもできます。

3. 感情を言葉にする

感情に気づくためには、それを「言葉にする」ことも大切です。感情を無意識のままにしておくと、時にそれが膨れ上がり、制御が難しくなることがあります。しかし、感情を言葉にすることで、その感情をより具体的に認識し、整理することができます。

たとえば、「今、私は不安を感じている」という風に、自分がどんな感情を抱いているのかを言葉にしてみるだけでも、その感情の原因や対処法を考えるきっかけとなります。感情に気づき、それを適切に言葉で表現することは、心の健康を保つための重要なスキルです。

感情に気づくことがもたらす強さ

感情に気づくことは、繊細さを強さに変えるための基盤となります。感情に気づき、それを理解し、適切に処理することで、私たちは心を強く保つことができます。感情に気づくことで、自分がどのように物事に反応しているのかを知り、それに基づいて意識的に行動することができるようになります。これが「本当の強さ」としての感受性の力です。

繊細な感受性を持つことは、決して弱さではありません。むしろ、自分の感情に気づき、それをコントロールすることで、他者との健全な関係を築き、困難な状況にも冷静に対処できる強さが生まれます。感情に気づき、そのシグナルを受け取ることで、私たちは成長し、日々の生活の中でより柔軟で適応力のある自分を育てることができるのです。

感情に気づくことが人間関係に与える影響

感情に気づくことは、自己理解を深めるだけでなく、他者との関係にも大きな影響を与えます。感受性が高い人は、他者の感情に敏感であり、相手の気持ちに寄り添う力があります。この力は、他者との共感的な関係を築くために欠かせません。

たとえば、相手が怒っていると感じたときに、自分もその感情に同調してしまうのではなく、その感情に気づき、それに対して冷静に対応することができれば、人間関係のトラブルを未然に防ぐことができます。また、他者の感情に気づき、それを言葉にして伝えることで、相手に安心感や信頼感を与えることもできます。

感情に気づくことで、自分と他者の間に健全な境界を保ちながらも、深い理解と共感を持つことができるようになります。これが、繊細さを強さに変えるための重要な要素となるのです。

まとめ

「感情に気づくこと」は、心を強くするための第一歩です。感情は、私たちの内なる声であり、それに気づくことで自分自身を理解し、成長することができます。感受性が高い人にとって、感情に気づくことは特に重要であり、それが心の強さの源となります。感情に気づき、それをコントロールし、適切に表現することで、日常生活や人間関係においても柔軟で強い自分を育てることができます。感情に気づく力を高めることで、繊細さは真の強さへと変わっていくのです。

細かいことに気づける人が強くなれる理由—繊細さと強さの本質

繊細さと強さは一見、相反する性質のように見えますが、実は深く結びついており、繊細な感受性を持つ人がこそ本当に強くなれる理由があります。それは、細かいことに気づく能力が、人生のあらゆる局面において大きな力を発揮するからです。小さな変化や些細なサインを見逃さない感覚が、周囲の状況に柔軟に対応できる力を与え、強さを形成する土台となります。

繊細さがもたらす強さの本質

繊細さとは、細部に対して敏感に反応し、物事の本質を深く理解しようとする力です。繊細な人は、他者の感情や、状況の微妙な変化に素早く気づくことができます。この感覚こそが、周囲とのコミュニケーションにおいても大きな役割を果たします。たとえば、誰かが言葉に表さなくても、何か不安や悩みを抱えていると気づき、それに対して適切な対応を取れる人は、結果的に他者から信頼を得て、強い人間関係を築くことができます。

また、細かいことに気づける人は、トラブルが起こる前に予防策を取ることができ、問題解決能力にも長けています。こうした人は、緊急事態や困難な状況にあっても冷静に対処できるため、周囲から頼りにされる存在となります。このように、繊細さを持つ人が周囲から信頼を得ることは、その人の「強さ」として顕在化します。

繊細な感受性が生む深い洞察力

繊細な人は、他の人が見逃してしまうような細かなことにも気づくことができます。これは単なる観察力だけでなく、感情や状況を深く理解する力として働きます。たとえば、ある会話の中で相手がどんな気持ちでその言葉を発しているのか、またはどんな背景がその発言に影響しているのかを敏感に感じ取ることができるのです。

この洞察力が強さとして役立つのは、複雑な人間関係や困難な状況において、適切な対応策を見つけ出す力となるからです。物事の細部に気づける人は、表面的な解決策だけでなく、問題の根本原因にアプローチできるため、長期的な解決を見出すことができます。この深い洞察力こそ、繊細さが「強さ」として機能する理由です。

自己理解と他者理解の深さがもたらす強さ

繊細な人は、自分の感情や他者の感情を敏感に感じ取るため、自己理解と他者理解が深まります。これは、自己成長の鍵であり、同時に他者との信頼関係を築くための基盤でもあります。たとえば、自分の感情に気づき、それを適切に処理することで、ストレスに対する耐性が高まります。また、他者の感情に気づき、それに共感することで、良好な人間関係を築くことができるのです。

自己理解と他者理解の深さは、対人関係やリーダーシップにおいても大きな強みとなります。繊細な感受性を持つリーダーは、チームメンバーの状況に気づき、適切なサポートを提供することで、全体のパフォーマンスを向上させることができます。また、繊細な人は、自分の感情や考え方を深く理解しているため、自己主張も適切に行うことができ、無駄な対立を避けながら、しっかりとした意思決定を行うことが可能です。

鈍感さがもたらす問題と、繊細さの価値

一方、鈍感な人は、細かなサインや変化に気づかないために、トラブルを見過ごしてしまうことがあります。たとえば、チーム内の不和や、家族間のコミュニケーションのすれ違いに気づかず、問題が大きくなるまで対処できないことがあります。鈍感さは、時には自分自身を守るために役立つこともありますが、長期的には問題を大きくし、人間関係に悪影響を及ぼすことが多いのです。

繊細さを持つ人は、こうした問題に早く気づき、未然に防ぐことができます。それは、物事の細部にこそ真の強さが宿っているからです。繊細な人は、周囲の状況や他者の感情を敏感に感じ取ることで、問題の根本にアプローチし、適切な解決策を見つけ出す力を持っています。これが、繊細さが強さとして機能する理由です。

繊細さを強さに変えるための実践的な方法

では、繊細な感受性を持つ人がその感受性を「強さ」として活かすためには、どのようなアプローチが有効でしょうか。ここでは、繊細さを強みに変えるための具体的な方法をいくつか紹介します。

1. 感情を観察し、受け入れる

感情に敏感な人は、まずその感情を観察し、受け入れることが重要です。感情を無視したり押し殺すのではなく、適切に感じ取り、それを健康的に処理することで、感受性を強さに変えることができます。感情を理解し、それに対応する力があることで、困難な状況にも冷静に対処できる強さが養われます。

2. 自己主張を恐れない

繊細な人は、時に他者の感情を優先し、自分の意見を後回しにしてしまうことがあります。しかし、強さを発揮するためには、自分の意見を適切に表現し、自己主張することが必要です。他者の感情に気づく力を持ちながらも、自分自身を大切にし、適切に自己主張をすることで、繊細さは強さとして現れます。

3. 柔軟な対応力を養う

繊細さを持つ人は、変化に対して敏感であり、柔軟に対応できる力を持っています。この柔軟性を活かし、状況に応じた適切な判断を下すことで、困難な状況にも適応できる強さが育まれます。

まとめ

細かいことに気づける力を持つ繊細な人は、その感受性を強さとして活かすことができます。感情に気づき、他者との共感力を持ちながらも、問題に対して冷静に対応する力を持つことで、繊細さは強さに変わります。繊細さと強さは決して相反するものではなく、むしろ深く結びついており、物事の細部にこそ真の強さが宿っています。繊細さを受け入れ、それを力として活かすことで、私たちはより強く、そして柔軟な自分を育てることができるのです。

鈍感になってしまった人間の勘違い—強さを誤解した危険な状態

現代社会において、「鈍感さ」が強さの象徴とされることがあります。感情を表に出さず、何事にも動じない人が「強い」と見なされる風潮があるのです。しかし、実際にはこれは大きな誤解であり、鈍感さは必ずしも強さを意味するわけではありません。むしろ、感情に鈍感になることで、心の成長が止まり、他者との共感や自己理解が失われてしまう危険性があります。

鈍感さの誤解

鈍感さを強さと誤解する人は、往々にして感情を抑え込むことを「自己制御」や「冷静さ」と捉えがちです。確かに、感情的な反応を抑え、冷静さを保つことは重要です。しかし、感情を完全に無視したり、押し殺してしまうことは、心にとって健康的なアプローチではありません。感情は私たちの内面の声であり、感情を抑え続けることでその声を無視してしまうことになります。

感情に鈍感になると、他者の気持ちや周囲の変化にも気づかなくなり、結果として対人関係に悪影響を及ぼします。たとえば、友人や同僚がストレスを感じていることに気づかず、適切なサポートを提供できなかったり、家庭内でパートナーの心の変化に気づかないことで問題が大きくなることがあります。鈍感さは、こうしたサインを見逃す原因となり、人間関係に溝を作る原因となるのです。

鈍感さがもたらす危険な状態

鈍感さを「強さ」として受け入れることは、自分自身にとっても危険な状態を招く可能性があります。感情を無視し続けると、ストレスや不安が蓄積し、心の中で膨れ上がってしまいます。これがやがて、うつ病やバーンアウトといったメンタルヘルスの問題に繋がることも少なくありません。感情を抑え込むことは一時的に楽かもしれませんが、長期的には大きな負担を心にかけてしまうのです。

また、感情に鈍感になることで、自己認識が曖昧になり、自己成長の機会を失うことにも繋がります。感情は自己理解の鍵であり、感情に気づくことで自分が何を望んでいるのか、どのような価値観を持っているのかを知ることができます。しかし、感情を無視することで自己認識が浅くなり、自分自身が何を大切にしているのかが分からなくなってしまうのです。

本当の強さとは?

真の強さとは、感情に敏感でありながらも、それに振り回されず、適切に対処する力を持つことです。感情を無視するのではなく、それに気づき、それを理解し、適切に処理することが本当の強さです。たとえば、怒りや悲しみ、不安といった感情に気づき、それを抑えるのではなく、健康的に表現し、対処する力が必要です。

また、他者との関係においても、強さとは他者の感情に共感し、それに寄り添う力を持つことです。他者の感情を無視するのではなく、それに気づき、適切なサポートを提供することで、人間関係が深まり、信頼が生まれます。このように、強さとは鈍感さではなく、感情への敏感さと、その感情をコントロールする力が両立することによって初めて得られるものなのです。

繊細さを強さに変えるために

繊細な感受性を持つ人は、時にその感受性が弱さと見なされることがあります。しかし、繊細さこそが強さの源です。繊細な人は、感情に敏感であり、周囲の変化や他者の感情に気づくことができます。これを強さとして活かすためには、まず自分の感情を受け入れ、それを健康的に表現することが必要です。感情に気づき、それを無視せずに処理することで、自己成長が促進され、他者との関係がより強固なものになります。

また、感情に敏感であることは、問題解決のための力でもあります。細かいことに気づく力を持つ人は、トラブルが発生する前にその兆候に気づき、未然に防ぐことができます。この力は、職場や家庭においても大きな強みとなります。感情に敏感であることを強みと捉え、それを積極的に活かすことが、繊細さを強さに変えるための鍵です。

まとめ

鈍感さは決して強さではありません。感情に鈍感になることで、自己理解や他者との共感が失われ、結果的に心の成長が止まり、メンタルヘルスの問題を引き起こす可能性があります。真の強さとは、感情に敏感でありながらも、それをコントロールし、適切に対処する力を持つことです。繊細な感受性を持つ人こそが、本当の強さを発揮できるのです。感情に気づき、それを活かすことで、自己成長や他者との深いつながりを築くことができるでしょう。

鈍感さと偽りの強さ—メッキを剥がした時に現れる本当の姿

強さとは一体何なのか? それは長い間、社会的な圧力やステレオタイプによって「無感覚であること」「感情を見せないこと」が強さと誤解されることが多々ありました。感情を抑え、鈍感になることが一種の「防御」として機能し、人々はそれを強さと見なすことがあります。しかし、これは実際には「偽りの強さ」であり、感情のメッキが剥がれた時、その下に隠れていた「本当の姿」が現れることになります。

鈍感さのメッキとは?

鈍感でいることが強さだと考える人たちは、日々のストレスや対人関係のトラブルに対して、表面的には何も感じていないかのように振る舞います。この姿は一見「強い」と見えるかもしれませんが、実際には、感情を抑え込み、無視しているに過ぎません。彼らは自分の感情を無視することで、その場の不快な状況から逃れることができると信じているのです。しかし、感情は無視できるものではなく、時間が経つにつれて内側に蓄積し、いつか溢れ出すものです。

この「感情の鈍感さ」というメッキは一時的には有効かもしれません。例えば、職場で厳しい状況に直面したときに、冷静に振る舞うことは短期的には役に立つかもしれません。しかし、内面的には感情が押し込められ、それが解消されないまま蓄積されていくと、やがて大きなストレスや精神的な不安定さへとつながります。

偽りの強さが崩れる瞬間

鈍感さを「強さ」と勘違いした人は、感情を無視し続けることで、やがて自分自身を見失ってしまいます。例えば、誰かが自己防衛のために「何も感じない」「気にしない」と言い続けるうちに、実際に本当に何も感じなくなってしまうことがあります。しかし、これは感情が麻痺している状態であり、健全な心の働きではありません。感情に無感覚でいることは、心が鈍化し、真の感受性や共感能力が失われることを意味します。

偽りの強さが崩れる瞬間は、往々にして突発的な出来事や大きなストレスが加わった時に訪れます。感情を抑え込んでいた人は、予期しない出来事に直面した際に、それまで無視してきた感情が一気に噴き出し、対応できなくなることが多いのです。その瞬間に彼らの「強さ」のメッキは剥がれ、内側に潜んでいた未処理の感情が一気に現れるのです。

真の強さは感情を無視することではない

本当の強さとは、感情を無視したり抑え込むことではなく、その感情に気づき、適切に対応することです。感情は心の声であり、それに気づくことで自分自身をより深く理解することができます。悲しみや怒り、不安といった感情は一時的には不快かもしれませんが、それを無視せずに受け入れることで、心は成長し、強くなるのです。

たとえば、困難な状況に直面したときに、自分が感じる不安や恐れに向き合い、その感情を理解し、処理することで、同じような状況に再び直面しても、より強く対応することができます。これが「感情的な回復力」であり、真の強さを持つ人の特徴です。

繊細さが持つ真の力

繊細さを持つ人は、感情に敏感であり、他者の感情や状況にも気づきやすい特徴を持っています。この感受性は、時に弱さとして捉えられることがありますが、実際にはそれこそが強さの源です。繊細な人は、細かな変化や感情に気づくことで、未然にトラブルを防ぐ力を持っています。また、他者の感情に共感し、深い人間関係を築くことができるため、感受性を高めることは大きな強さとなります。

繊細さは、感情に鈍感な人が見逃してしまう微細なサインを捉え、それに対応する力を与えてくれます。例えば、友人が落ち込んでいることに気づき、適切なサポートを提供することができるのは、繊細さを持つ人ならではの強さです。これにより、繊細さは人間関係においても大きな強みとなります。

メッキを剥がす勇気

鈍感さという偽りの強さを剥がすためには、自分の感情に向き合う勇気が必要です。感情に向き合い、それを受け入れることは、時に難しいことかもしれません。しかし、それを無視している限り、真の強さを手に入れることはできません。感情に気づき、それを適切に処理することで、私たちは内なる強さを育てることができるのです。

感情を無視し続けると、やがて自分自身の感情に対しても無感覚になり、他者とのつながりも失われてしまいます。しかし、感情に気づき、それを適切に受け入れることで、心の成長が促され、真の強さを手に入れることができます。

まとめ

鈍感さは決して強さではありません。感情を無視し、抑え込むことは、一時的な防御にはなるかもしれませんが、長期的には心に大きな負担をかけ、自己理解や他者との共感能力が失われる原因となります。真の強さとは、感情に敏感であり、その感情に適切に対応する力を持つことです。繊細さこそが、真の強さを育て、私たちが自己成長を遂げ、他者との深いつながりを築くための重要な鍵となるのです。

愛情ある人間は鈍感でいられない—繊細な気づきと予防の力

愛情を持つ人間は、鈍感でいることができません。なぜなら、愛情は感受性と深い関係があり、他者に対して真に心を配ることが求められるからです。鈍感でいることは、周囲の細かな感情や状況の変化に気づかず、愛する人が抱える問題や不安を見逃す可能性があります。真に愛情深い人は、他者の感情や行動に敏感に反応し、その変化にすぐ気づきます。それが、繊細さを持つ者の真の強さであり、愛情ある人が持つ力なのです。

愛情が繊細さを必要とする理由

愛情とは、他者の幸福を願い、そのために細心の注意を払うことです。誰かを愛するということは、その人の小さな変化にも気づき、適切なサポートを提供することが求められます。たとえば、パートナーがいつもと違う行動をしていたり、元気がない様子を見せたときに、それにすぐ気づくことができるかどうかは、愛情の深さと感受性にかかっています。繊細な人は、相手の感情の微妙な変化に敏感であり、これによって早い段階で問題を予防し、解決するための行動を取ることができます。

一方、鈍感でいることは、愛する人が抱える小さな不安や問題を見逃してしまう可能性があります。問題が大きくなる前に気づき、対処するためには、繊細な気づきが不可欠です。この「予防の力」こそ、愛情深い人が持つ繊細さの強さの一つであり、問題が顕在化する前にそれを防ぐことができる能力です。

感受性と予防の力

感受性が高い人は、周囲の環境や他者の感情に対して敏感であるため、小さなサインにも気づきやすく、予防的な行動を取ることができます。たとえば、家族や友人がストレスを感じ始めた段階で、その兆候を見逃さずにサポートを提供することで、大きな問題に発展するのを防ぐことができます。また、職場や日常生活においても、細部に気づく力があれば、トラブルや誤解を未然に防ぐことができるのです。

予防の力は、日常のコミュニケーションにも影響を与えます。愛情を持つ人は、相手の言動から不安や悩みを読み取り、それに対して早めに声をかけたり、サポートを提供することができます。これにより、相手との信頼関係が深まり、より強固な人間関係が築かれます。繊細さは、ただ感じるだけでなく、行動に結びつけることで「予防の力」として発揮されます。

鈍感でいられない理由

愛情ある人間は、鈍感でいることが許されないのです。それは、他者の幸せや健康に対する責任を感じているからです。鈍感であることは、無関心や無責任に繋がりかねません。感情に無感覚でいることは、相手を傷つける可能性があるだけでなく、自分自身の成長も妨げてしまうことになります。

たとえば、子どもが何かに悩んでいる時に、その微妙なサインに気づかず、放置してしまうことで、問題が大きくなることがあります。親が子どもの小さな変化に気づき、それに対して適切に対応することで、子どもの心の成長を支えることができます。同じように、パートナーシップや職場の同僚との関係においても、相手の気持ちに寄り添い、細かい感情の動きに注意を払うことが、健全で強い関係を保つために重要です。

繊細さが生む信頼と安心感

繊細な気づきを持つ人は、他者に対して「安心感」を与えます。相手が何かに悩んでいたり、苦しんでいる時に、それに気づいて寄り添うことができれば、相手は自分が大切にされていると感じ、心を開きやすくなります。この信頼関係は、日常のコミュニケーションや長期的な人間関係の中で、非常に大きな役割を果たします。

愛情深い人は、相手にとって「安心できる存在」であることが求められます。繊細さを持つことで、相手のニーズや気持ちに応えることができ、結果として強い絆を築くことができるのです。繊細さは、他者との信頼関係を深めるための鍵となり、その繊細さがあるからこそ、他者は安心して自分をさらけ出し、問題解決に向けた協力関係を築くことができます。

まとめ

愛情ある人は、鈍感でいることができません。それは、他者の幸福や健康に対して責任を感じ、細やかな気づきをもって行動するからです。繊細さがあることで、周囲の小さな変化に気づき、問題が大きくなる前に予防的な行動を取ることができます。繊細さは、愛情の表れであり、他者に対する真の配慮です。この感受性を持つことで、私たちは愛する人との関係を深め、信頼と安心感を育むことができるのです。

「気にしすぎ」と言う人間の過ち—細部を無視する危険性

「気にしすぎだよ」「そんなことにこだわらなくていい」……私たちは日常生活の中で、このような言葉を耳にすることがよくあります。特に、感受性が強い人や繊細さを持つ人に対して、周囲が無意識にこのような言葉をかけることが少なくありません。しかし、この言葉には大きな誤解と危険性が隠れています。なぜなら、「細部に気づく」ということは、決して「気にしすぎ」ではなく、むしろそれこそが本当の強さや洞察力の源であるからです。

「気にしすぎ」という言葉がもたらす誤解

「気にしすぎ」という言葉には、どこかその人の感覚や反応が過剰であり、無駄であるかのようなニュアンスが含まれています。しかし、物事に対して細かく気づき、注意深く対応することは、非常に重要なスキルであり、決して無駄ではありません。むしろ、細部に気づくことで、未然に問題を防ぎ、他者との関係を深め、長期的な成功を収めることができるのです。

たとえば、職場での小さなミスに気づくことができる人は、結果的にプロジェクト全体の成功を守ることができます。また、家族や友人の感情の変化に敏感に反応できる人は、他者のサポートが必要な時に適切なタイミングで手を差し伸べることができ、信頼関係を築くことができます。このように、「細かいこと」に気づく能力こそが、私たちをより強く、周囲から信頼される存在へと導いてくれるのです。

細部を無視する危険性

一方で、細部に気づかず、「気にしすぎ」と片付けてしまう態度は、長期的なリスクを見逃すことになります。たとえば、健康の面でいえば、体調の小さな変化に早めに気づくことで大きな病気を予防できることがあります。しかし、もし「気にしすぎだ」とその変化を無視してしまえば、症状が悪化し、後で取り返しのつかない事態になるかもしれません。

同様に、対人関係でも細部を無視することの危険性は大きいです。小さな誤解やすれ違いに気づかず、「そんなこと、気にしなくていい」と放置してしまうと、後に大きな衝突や信頼の破壊に繋がることがあります。繊細に物事を感じ取り、細かいサインをキャッチすることは、人間関係を守り、長期的に安定させるために欠かせないスキルなのです。

繊細さが生む予防的な力

感受性が強い人は、周囲の変化や他者の感情に対して敏感であり、それが「予防的な力」として働くことができます。細部に気づけることで、問題が大きくなる前にそれを未然に防ぐことができるからです。たとえば、家庭や職場でストレスを感じている人がいた場合、その小さな変化や不安のサインに気づき、早めに声をかけることができれば、大きな問題になる前に対処することができます。

また、繊細な人は、他者の気持ちや状況に対して自然と配慮ができるため、予防的に行動することが得意です。周囲から「気にしすぎ」と言われることがあったとしても、実際にはそれが人間関係の中で重要な役割を果たしていることが多いのです。

真の強さは細部に宿る

「気にしすぎ」という言葉には、無意識のうちに感受性の高さや繊細さを否定する意味が込められています。しかし、真の強さとは、細部に対して注意を払い、それに適切に対応する力を持つことです。感受性の高い人は、他者の心の状態や微妙な変化に気づき、適切なサポートを提供することで、長期的な信頼関係を築くことができます。このような繊細さこそが、人間関係やキャリアにおいても大きな強みとなるのです。

一方で、細部を無視することは、表面的には強く見えるかもしれませんが、実際には問題が大きくなる前兆を見逃してしまうリスクがあります。真の強さとは、細部に目を向け、それを無視せずに対応することにあります。繊細さを持つことで、私たちはより柔軟に、そして賢明に行動できるようになります。

まとめ

「気にしすぎ」という言葉は、一見無害に聞こえるかもしれませんが、その裏には繊細さや感受性を軽視する危険な誤解が隠れています。実際には、細部に気づく力こそが私たちの真の強さを支えており、それがあるからこそ問題を未然に防ぎ、他者との深い信頼関係を築くことができます。細かいことに気づける感受性は、強さの一部であり、それを否定することなく、むしろ大切に育てるべきです。感受性を高め、細部を大切にすることで、私たちはより強く、そして豊かな人生を送ることができるのです。

第9章:神と悪魔は細部に宿る—詐欺師もまた細部から侵食する

細部を見逃すな—細部が持つ圧倒的な力

「神は細部に宿る」という言葉は有名ですが、その裏にはもう一つの真実があります。それは「悪魔も細部に宿る」ということです。この言葉が意味するのは、細部を軽視したり見逃すと、思いがけない落とし穴に足を取られることがある、ということです。私たちは日々、膨大な情報の中で暮らしていますが、その中でも「細部」にこそ本質が隠れていることがよくあります。そして、この細部を見逃してしまうことで、私たちは大きなリスクや問題に直面することになるのです。

詐欺師や悪意のある人物たちも、細部を利用して私たちを欺こうとします。彼らは、相手が細かい部分を見逃すだろうと信じて、巧妙に罠を仕掛けます。この章では、細部に注意を払うことの重要性と、細部を見逃すことで起こり得る危険性について深く掘り下げていきます。

神と悪魔の細部—細部にこそ真実が隠されている

細部に気を配ることは、すべての成功や失敗の鍵となります。日常生活の中でも、仕事の場面でも、そして人間関係においても、細部を大切にすることが、全体の結果に大きな影響を与えるのです。たとえば、建築の設計図において、小さなミスが建物全体の強度や安全性に影響を与えるように、人生の多くの場面で細かい部分が全体を左右します。

この「神と悪魔は細部に宿る」という言葉が象徴するように、細部は美しさや真実を示すこともあれば、リスクや危険を隠すこともあります。たとえば、アート作品や文学において、細部にこだわることで作品の深みが増し、鑑賞者や読者に強い感動を与えることができます。一方で、詐欺や悪意のある行為においても、詐欺師は細部に隠れた「抜け道」を巧みに利用し、相手を騙そうとします。細部を見逃すことが、重大な問題や失敗を招く原因になるのです。

細部を見逃すリスク—詐欺の罠と危険信号

詐欺師が利用するのは、まさにこの「細部への無関心」です。彼らは、被害者が大きな流れや表面的な部分にばかり注目し、細部を見逃すことを期待しています。たとえば、巧妙なメール詐欺やフィッシング詐欺において、送信元アドレスやリンクの微妙な違いが詐欺を見破るための鍵となります。送信元が公式に見えるものの、実際にはアドレスの一部が異なっていたり、リンク先のURLが少しだけ不審だったりすることがありますが、これらの細かな違いに気づかなければ、簡単に騙されてしまうのです。

また、金融詐欺や投資詐欺においても、細かい契約条件や数字の違いが被害の回避に繋がります。例えば、契約書や条件書の中に書かれた微妙な表現や数字の違いが、後に重大な影響を与えることがあります。詐欺師たちは、細部をあえて曖昧にしたり、被害者が見落としやすい形で表現することによって、誤解を生じさせ、罠に誘導するのです。

感受性と洞察力—細部にこそ真実が宿る

感受性が強く、細部に気づくことができる人は、このような詐欺や罠に引っかかりにくい傾向があります。細部を見逃さないことで、問題の兆候に早期に気づき、適切に対処することができるからです。繊細な感受性を持つ人は、物事の細部に対して注意を払い、その中に隠された真実を見つけ出すことができます。たとえば、ビジネス契約や投資の場面においても、表面的な部分に惑わされず、契約書の細かな文言や数字に着目することで、詐欺のリスクを未然に防ぐことができます。

また、人間関係においても、細かいサインや微妙な変化に気づくことが、健全で強固な関係を築くために重要です。相手の言動や表情の微細な違いに敏感であることで、トラブルや誤解を防ぎ、円滑なコミュニケーションを保つことができます。細部に注意を払うことは、結果として他者との信頼関係を築き、深めるための大切な要素なのです。

細部に宿る力を活かすために

細部に対して注意を払うことは、単なるスキルではなく、日常のあらゆる場面で役立つ習慣です。細部を見逃さないためには、まず「注意深く観察する力」を養うことが大切です。日常生活の中で、物事の細部に対して興味を持ち、それに気づくための時間を取ることが習慣化されることで、自然と感受性や洞察力が高まります。

たとえば、重要なメールや書類を読むときは、内容を表面的に確認するだけでなく、細かい部分までしっかりと確認する習慣をつけることが大切です。また、相手とのコミュニケーションにおいても、相手の言葉の裏に隠された感情や意図を読み取るために、丁寧に聞く姿勢を持つことが重要です。このようにして、細部に注意を払う力を身につけることで、私たちは詐欺やトラブルを未然に防ぐことができ、より豊かで安全な生活を送ることができるのです。

まとめ

「神と悪魔は細部に宿る」という言葉は、私たちが日常生活において細部を見逃さないように注意を喚起しています。細部にこそ、本当の強さや洞察力が隠されており、それに気づくことで、私たちは詐欺やトラブルから身を守ることができます。詐欺師や悪意のある人物は、細部を利用して罠を仕掛けてきますが、細部に対する感受性や注意力を高めることで、それらを回避することができるのです。細部にこそ、真実やリスクの鍵が隠されていることを忘れず、注意深く生きていくことが、真の強さへの道なのです。

神は細部に宿る—小さなことが積み上げる大きな力

「神は細部に宿る」という言葉は、物事の本質や真実が細部にこそ表れるという意味を持ちます。この表現は、単なる表面的な美しさや力強さではなく、細部に至るまで気を配ることで、物事が真に偉大なものとなることを示唆しています。特に、繊細さを持つ人々にとって、細部への気づきや洞察は大きな力を持ちます。細かい部分に意識を向け、それを積み重ねることで、全体がより強固で、かつ真に価値のあるものとなるのです。

細部にこだわることの価値

一見すると些細なことでも、その細部にこだわることで、全体のクオリティや成功に大きな影響を与えます。たとえば、ビジネスにおいても、小さな改善点や細かな業務プロセスの見直しが、長期的に大きな成果をもたらすことがあります。小さな問題やミスに早めに気づき、それに対処することで、大きなトラブルを未然に防ぐことができるのです。このように、細部への配慮や注意が、全体の質や結果を向上させる鍵となります。

日常生活における細部の力

私たちの身の回りにも、細部が大きな力を持つ場面はたくさんあります。たとえば、健康管理において、毎日の生活習慣や食生活の細かな部分が積み重なり、やがて大きな成果として現れます。食事や運動、睡眠といった日々の選択が、将来の健康に大きな影響を与えるのです。小さな習慣を意識し、それを積み上げることで、健康で豊かな生活を送ることができるようになります。

また、人間関係においても、細やかな気配りや思いやりが信頼関係を築く重要な要素となります。たとえば、日常的なコミュニケーションの中で、相手の言葉や行動の微細な変化に気づき、適切に対応することが、長期的な信頼を築くために不可欠です。小さなことに気を配ることで、相手に対する思いやりや配慮を示し、深い関係を築くことができるのです。

細部が成功を生む—積み上げられる力

細部にこだわることが、成功を引き寄せるための秘訣でもあります。特に、長期的なプロジェクトや目標に取り組む際には、小さなステップを積み重ねることが非常に重要です。たとえば、スポーツ選手やアーティストが大きな成功を収めるためには、毎日のトレーニングや練習に細部まで注意を払い、改善を続ける必要があります。細かいテクニックの修正や、わずかな動作の違いが、大きな結果を生むのです。

また、企業においても、成功を収めるためには細部への配慮が欠かせません。たとえば、商品開発においては、デザインや機能の細部にこだわり、それを改善することで、顧客の満足度が向上し、競争力のある商品を生み出すことができます。このように、細部を見逃さず、それを積み上げていくことで、大きな成功へと繋がるのです。

詐欺師が狙う細部の抜け道

一方で、詐欺師や悪意のある人物は、細部に隠れた「抜け道」を利用して他者を陥れようとします。彼らは、相手が細かい部分に無頓着であることを期待し、その隙を突いて罠を仕掛けます。たとえば、契約書の細かい条件や、不正確な数値が見逃されることで、詐欺が成立するのです。こうしたリスクを回避するためには、細部を見逃さず、徹底的に確認する姿勢が必要です。

細部に対する注意が、詐欺を未然に防ぐための重要な防御策となります。日常生活においても、契約書や重要な書類、メールの内容をしっかりと確認し、疑わしい点があれば確認を怠らないことが大切です。細部を見逃さないことで、詐欺やトラブルを回避する力が養われ、リスクに対して強くなれるのです。

まとめ

「神は細部に宿る」という言葉が示すように、細部にこだわり、それを積み上げることが大きな成功や成果をもたらします。日常生活やビジネス、健康管理、そして人間関係においても、細かい部分に注意を払い、それを大切にすることで、全体がより良いものとなります。また、細部を見逃さないことで、詐欺やトラブルを防ぎ、安心で安全な生活を送ることができるのです。細部にこだわることは、小さなことが積み重なって大きな力を生むための鍵であり、成功の基盤となるのです。

悪魔も細部に宿る—悪影響が忍び寄るメカニズム

細部に宿るのは、神だけではありません。悪意や不正、詐欺、そして破滅の種もまた、細部に隠されているのです。この「悪魔が細部に宿る」という言葉が示すのは、細かい部分を無視したり見落とすことで、気づかないうちに大きな悪影響が生じる可能性があるということです。

一見無害に見える物事の中にも、注意を怠るとそれが後に大きな問題へと発展することがあります。詐欺や悪意のある行動は、まさにこの「細部に宿る悪魔」を利用して他者を陥れます。今回は、悪影響が忍び寄るメカニズムと、それをどう予防できるかについて掘り下げていきます。

細部の隠れた危険性—見逃された罠

詐欺や悪意のある行為は、多くの場合、細かい部分に仕掛けられた罠から始まります。たとえば、詐欺メールの中では、リンク先のURLが微妙に変わっている場合があり、一文字違いで公式サイトに見せかけた偽サイトに誘導されることがあります。こうした細かな違いに気づかないと、知らないうちに個人情報を盗まれるリスクがあります。

また、契約書や取引条件においても、微細な文言の違いや、不自然に曖昧な表現が詐欺の入り口となることがあります。これらの小さな「穴」に気づかずに契約を進めてしまうと、後に不利な条件で拘束される危険性があります。悪意を持つ者は、被害者が細かい部分を見逃すことを期待し、巧妙に罠を仕掛けます。

徐々に進行する悪影響—小さな無視がもたらす大きな崩壊

悪影響は、突然現れるのではなく、徐々に進行することが多いです。これは、最初はほとんど気づかれない小さな兆候として現れ、その後徐々に大きな問題へと発展していくパターンです。たとえば、企業の経営においても、小さな不正やミスが見過ごされ続けることで、やがて大規模な不正行為や破産に繋がることがあります。このように、細部を見逃すことで、最終的には大きな悪影響がもたらされるのです。

家庭内でも同様です。小さな誤解や不満が解消されずに放置されると、それが積み重なり、大きな亀裂を生むことがあります。繊細な感受性を持つ者であれば、こうした小さなサインに気づき、適切な対応を取ることができるため、問題を未然に防ぐことができます。

細部を見逃す心理的な原因

人はなぜ細部を見逃すのでしょうか? 一つには、忙しさや焦りの中で、大きな目標や結果にばかり意識を集中させてしまうからです。特に現代社会では、時間に追われ、効率を優先する傾向が強いため、細かい部分に注意を払う余裕がなくなってしまいます。さらに、自己過信や「これくらい大丈夫だろう」という気の緩みが、細部を見逃す原因ともなります。

もう一つの理由は、周囲のプレッシャーや社会的な影響です。例えば、細かいことに気づく人が「気にしすぎだ」と言われることがあります。このような外部からの圧力によって、自分の感受性や注意力を抑えてしまうことで、結果的に細部に気づかず、大きな問題を招くことになるのです。

細部にこそ宿る防御力

繊細さを持つことは、決して弱さではありません。むしろ、細かい部分に気づく力は、大きな問題を防ぐための強力な防御策となります。感受性が高い人は、小さなサインや兆候をキャッチし、それを元に迅速な対応を取ることができます。たとえば、ビジネスにおいても、細部に対する注意が詐欺やトラブルを未然に防ぐ力となります。

また、家庭や職場においても、相手の言動や状況の変化に対して敏感であることが、関係性の破綻を防ぐための重要な手段です。相手がストレスを感じていたり、不満を抱えていることに早めに気づき、サポートすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。細部への気づきが、結果的に全体を守るための力となるのです。

悪魔の細部に騙されないために

詐欺師や悪意のある人物が細部を利用して罠を仕掛けてくることを前提に、私たちは細かい部分にも注意を払う訓練が必要です。これには、細部を見逃さないための習慣を身につけることが大切です。例えば、重要な書類や契約を確認する際は、必ず細かい部分まで読み込む癖をつけること。また、疑わしい点があればすぐに確認を取ることも効果的です。

さらに、他者とのコミュニケーションにおいても、相手の言葉や行動の微妙な違いに気づくことができれば、問題を未然に防ぐための手立てを講じることができます。感受性を高め、細部に対する洞察力を養うことで、私たちは詐欺やトラブルから身を守り、より安全で健全な生活を送ることができるのです。

まとめ

「悪魔も細部に宿る」という言葉が示す通り、細部には大きなリスクや危険が隠されていることが多いです。詐欺や悪意のある行為は、細部を利用して忍び寄り、私たちに悪影響を及ぼします。しかし、細部に注意を払い、感受性を高めることで、こうしたリスクを未然に防ぐことができるのです。細部にこそ、私たちを守る力や問題を解決するヒントが隠されていることを忘れずに、日々の生活の中で注意を怠らないことが重要です。

詐欺師の侵入経路—細部から始まる悪の連鎖

詐欺師がターゲットに侵入し、騙し取る際に最も効果的に使うのは、細部への無関心や注意不足です。巧妙な詐欺行為は、被害者の無防備な心の隙間や小さなミスを利用することで、少しずつ信頼を築きながら侵入していきます。その侵入経路は、あまりにも微妙で見逃されがちな部分に隠されていることが多いです。最初はささやかな一歩、見過ごしてしまうほどの小さなきっかけかもしれませんが、そこから詐欺の連鎖が始まるのです。

1. 詐欺師の戦略—細部への無関心を突く

詐欺師の巧妙さは、その多くが「細部」から始まります。詐欺師は、被害者が大きなポイントや表面的な部分だけに注意を向けることを期待し、細部で小さな違和感や矛盾を隠しながら罠を仕掛けます。たとえば、投資詐欺や金融詐欺では、書類や契約書の細かい条項に意図的な曖昧さや不利な条件が潜ませられていることがあります。それを見逃した被害者は、後にその契約に縛られ、気づいた時には手遅れとなってしまうのです。

詐欺師たちは、ターゲットが「面倒くさいから」「細かいことはどうでもいい」と感じる心理を利用します。彼らは、表面的には非常に整った話を提供し、その裏にある細かい落とし穴に気づかれないように細工をするのです。人々が細かい部分に注意を払わなければ、詐欺師の侵入は成功します。

2. 家庭の機能不全と詐欺に対する脆弱性

特に機能不全家庭に育った人々は、詐欺に対して脆弱であることが多いです。機能不全家庭では、子どもの頃から細かい部分への気づきを軽視されたり、自己防衛のために無意識に細部を無視する習慣が形成されることがあります。このような環境で育った人々は、日常生活においても細かいサインを見逃しがちであり、その結果、詐欺師に狙われやすくなるのです。

たとえば、詐欺師が使う典型的な手法の一つに、ターゲットの感情を操作するというものがあります。彼らは被害者の信頼を得るために、少しずつ細かい感情的な操作を施し、最終的には被害者が不安や焦燥感に駆られてしまうように仕向けます。これにより、被害者は合理的な判断力を失い、詐欺の罠にはまってしまうのです。

3. 細部に潜む心理的罠

詐欺の背後には、心理的な操作や影響力が大きく作用しています。詐欺師はターゲットの心理を理解し、細かい部分に潜む心理的罠を巧妙に仕掛けます。たとえば、詐欺師は被害者に「少しずつ進める」方法を用いて、細かい違和感を段階的に増幅させます。最初は小さな依頼やお願いをすることで、被害者の警戒心を下げ、それが成功すると徐々に大きなリスクや金銭的な要求へとエスカレートさせるのです。

また、「社会的証明」という心理テクニックもよく利用されます。詐欺師は、「他の人もこれをやっている」「みんな成功している」といった情報を細かく提供することで、被害者の安心感を生み出し、詐欺に対する警戒を解かせます。こうした「細かい」情報操作が、最終的には被害者を詐欺の道に引き込むのです。

4. 細部を見逃さないための対策

詐欺の連鎖を断ち切るためには、まず細部に対する意識を高めることが重要です。日常の中で「細かい部分に注意を払う習慣」を身につけることは、詐欺に対する最も効果的な防御策となります。たとえば、契約書を読む際には、細かい条項や条件までしっかり確認すること、疑わしい点があればすぐに確認を取ることが大切です。

また、詐欺に対する感受性を高めるためには、心理的な操作に対する知識を持つことも有効です。詐欺師が使う心理的な罠やテクニックを知っておくことで、詐欺の兆候に気づきやすくなります。特に、過度な焦燥感や不安感を煽る言葉や行動には要注意です。これらは詐欺師がよく使う手法の一つであり、冷静な判断を失わせるために巧妙に仕組まれています。

5. まとめ

詐欺師がターゲットに侵入する際の経路は、細部への無関心や注意不足に依存しています。機能不全家庭で育った人々は、特に詐欺に対する脆弱性が高く、細部に対する注意力を持つことが困難である場合があります。詐欺師は、ターゲットの心理を巧みに操作し、細かい違和感を見逃させることで詐欺の罠に誘導します。このようなリスクを回避するためには、細部への注意を怠らず、心理的な操作に対する警戒心を持つことが不可欠です。細部にこそ真実が宿り、それを見逃さないことが詐欺から身を守る鍵となるのです。

細部を無視することの危険性—日常の中に潜む落とし穴

「細部を無視することの危険性—日常の中に潜む落とし穴」というテーマについて掘り下げると、日常生活における「細部」への無関心がどれだけ大きなリスクを伴うかが浮かび上がります。人間は往々にして、物事の大きな流れに気を取られ、細かな部分を見逃しがちです。しかし、細部にこそ真実が宿っており、そこには大きなリスクやチャンスが隠されていることが多いのです。

日常生活の中で、細部を無視することで発生する危険性は、さまざまな形で私たちに影響を与えます。まず、契約書や法的な文書における細部を見逃すことがその一例です。例えば、住宅の購入や大きな投資を行う際、契約書に記載された「小さな字」で書かれた条件や免責事項は、最初は無害に見えるかもしれません。しかし、後からその細部が重大な意味を持つことが分かることがあります。最終的には、自分にとって非常に不利な条件がそこに含まれていたという事態になることもあります。

また、健康管理においても細部の無視が大きなリスクを生むことがあります。例えば、日常的に健康診断を受けているとしても、微妙な数値の変動や小さな体調の変化に気づかず、重要な警告サインを見逃してしまうことがあります。そうした小さな変化が重大な病気の前兆であった場合、早期発見のチャンスを失い、治療が遅れる結果につながります。細部に気を配り、些細な違和感や変化を注意深く観察することが、健康維持においても重要なのです。

人間関係においても、細部を無視することがトラブルの原因となります。友人や家族、同僚の言葉や態度の小さな変化に気づかないと、その人のストレスや不満を見逃してしまい、後で大きな衝突に発展することがあります。相手の小さな変化やサインを察知し、適切な対応を取ることが、長期的な信頼関係を築くためには不可欠です。繊細な感受性を持ち、細部に注意を払うことで、相手との信頼関係が深まると同時に、潜在的なトラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、詐欺や不正行為においても細部の無視が被害を引き起こす要因となります。詐欺師は、被害者が細かい部分に注意を払わないことを利用し、偽の書類や契約を持ちかけることがよくあります。例えば、金融詐欺においては、ほんの少しの数字の違いや、契約書の細かな条項の曖昧さが詐欺のきっかけとなることがあります。詐欺師は、被害者が表面的な話に気を取られ、細部に気を配らないことを見越して罠を仕掛けるのです。

このように、日常生活において「細部を無視する」ということは、私たちの生活における大きなリスクを生む可能性があります。反対に、細部に目を向けることで、私たちはさまざまな問題を未然に防ぎ、より賢明な判断を下すことができるのです。物事の本質は細部に宿り、その細部が大きな結果を左右することを忘れてはなりません。注意深く細部に目を向け、そこに潜むリスクやチャンスを見逃さないことが、豊かで安全な生活を送るための鍵となるのです。

ロマンス詐欺や恋愛詐欺も、細部を無視することによって被害を受けやすくなる詐欺の典型例です。このような詐欺は、相手の感情に付け込み、細部に隠された巧妙な仕掛けを利用して、被害者から金銭を騙し取ります。特に、オンラインで出会うロマンス詐欺では、相手が見せる魅力的な外見や甘い言葉に惑わされ、細部に注意を払わなくなることが、被害に繋がる大きな要因となります。

ロマンス詐欺師は、まず相手に信頼感や恋愛感情を抱かせるため、非常に時間をかけて相手とコミュニケーションを重ねます。その際、詐欺師は言葉巧みに自分の経済的困難や健康問題、緊急の事態などを細かく描写し、被害者の同情心を巧妙に引き出します。しかし、ここで重要なのは、詐欺師が提供する情報や状況の細部に不自然さが含まれていることが多いという点です。例えば、送金を急かす理由が曖昧だったり、出会って間もないのに非常に親密な関係を求めるなど、細かい部分に不自然さが現れることがあります。

詐欺師は、被害者が「大きな恋愛の流れ」に夢中になってしまうことで、こうした細部に気づかないことを期待しています。被害者は、相手の細かい要求や言葉のニュアンス、またはその背景にある意図を見過ごしてしまうことで、徐々に詐欺師の策略に巻き込まれていきます。たとえば、詐欺師が突然多額の送金を求めてきた際、被害者は相手の言い分を信用し、その要求に応じてしまうことがありますが、その背後に潜む細部の不審さに気づけば、事態を防ぐことができたかもしれません。

また、恋愛詐欺は長期間にわたって進行することが多く、その間に詐欺師は被害者の警戒心を徐々に下げていきます。最初は少額の金銭的要求から始まり、次第に大きな金額を求めるようになります。被害者がこのプロセスで感じるかすかな違和感や細かなサインを無視し続けることで、最終的に大きな被害を受けることになるのです。

このような詐欺を防ぐためには、細部に対する意識を高め、相手が提供する情報や要求に対して疑念を抱くことが大切です。特に、オンラインで出会う相手に対しては、送金を求められた場合や、相手が具体的な証拠を提示せずに深刻な話を持ちかけてきた場合には、その状況の細部を冷静に見直すことが重要です。細部に注意を払い、相手の言動に不自然さがないかどうかを確認することで、恋愛詐欺やロマンス詐欺から身を守ることができるのです。

ロマンス詐欺の典型的な手口

- 長期的な信頼関係を築くために、時間をかけて被害者との交流を重ねる。

- 相手が経済的な危機や緊急事態に直面しているという設定を作り出し、送金を求める。

- 被害者が相手に対する好意を強めた後、徐々に金銭的な要求をエスカレートさせる。

- 細かい部分で不自然な点があるにも関わらず、感情に訴えかけることで被害者の判断力を鈍らせる。

細部を見逃さないための対策

ロマンス詐欺や恋愛詐欺の被害を避けるためには、まず「細部」に対する警戒心を高めることが必要です。相手が魅力的な人物であったとしても、その言動に不自然な点がないか、細かく確認する習慣を持つことが重要です。特に金銭に関わる要求が出てきた場合は、相手の要求や話の内容に矛盾や曖昧さがないかどうか、冷静に見直すことが大切です。

さらに、周囲の友人や家族に相談し、客観的な視点を持ってもらうことも有効です。恋愛感情が絡むと、細部に対する注意力が鈍くなる傾向がありますが、第三者の視点から見れば不自然な点がはっきりと浮かび上がることもあります。

感受性が最大の防御策—細部に目を向けることで守る力

感受性は、詐欺から自分を守るための最も強力な防御策の一つです。詐欺師は、人々が細部に気づかないことや、注意を怠ることを期待して罠を仕掛けます。彼らは、言葉巧みに相手の感情に訴えかけ、大きな利益や緊急の状況を強調することで、被害者が冷静な判断を下せないようにします。この時こそ、繊細な感受性が最大の防御壁となります。細部に目を向け、違和感を感じ取る力こそが、詐欺から身を守る鍵なのです。

感受性が高い人は、相手の言動や状況に対する違和感を敏感に察知します。たとえば、詐欺師が提供する話にどこか不自然さを感じた場合、それが警戒すべきシグナルであることに気づけるのです。これは、無意識的な感覚でありながら、非常に重要な力です。詐欺師はあたかも全てが順調で問題がないように見せかけますが、感受性が鋭い人はその中に隠された不一致や矛盾を見抜くことができます。まさに、こうした細かなサインを見逃さずに対応することで、詐欺の危険から自分を守ることができるのです。

感受性が最大の防御策となるのは、心理的な操作にも対応できるからです。詐欺師は、被害者を操作するために心理的なトリックを用いますが、そのトリックは多くの場合、表面的には非常に巧妙で、一見すると無害に見えるものです。たとえば、信頼関係を構築する過程では、詐欺師は感情に訴え、相手を信頼させようとします。しかし、感受性の高い人は、その背後に潜む隠れた意図や動機に気づくことができ、危険を察知することが可能です。

また、感受性が高いと、人間関係やビジネスの中でも細部に対する注意力が高まります。詐欺に対する防御は、日常生活の中で築かれるものです。たとえば、契約書の細かい条件を確認する習慣や、何か不自然な要求があった場合に疑問を持つことが、詐欺を防ぐために役立ちます。細部に対する意識を高めることで、相手の意図や行動の不自然さに気づき、それに対処するための準備が整うのです。

詐欺師は、被害者が感受性や細部に対する注意力を欠いている時に攻撃を仕掛けます。しかし、繊細さを持ち、感受性を高めることで、詐欺師の巧妙なトリックを見抜き、自分を守ることができるのです。感受性は、常に私たちの周囲に存在する微細なサインや警告をキャッチするためのアンテナのようなものであり、そのアンテナを鋭敏に保つことが、詐欺師の侵入を阻止する最も強力な手段と言えるでしょう。

感受性を磨くためには、日常生活で細かい部分に意識を向ける訓練をすることが重要です。たとえば、相手の言葉遣いや表情、態度の変化に注意を払ったり、情報や状況に対して冷静に分析する癖をつけることが効果的です。感受性を高めることで、細部に潜むリスクやチャンスに敏感になり、より良い判断を下せるようになります。それは、単に詐欺から身を守るだけでなく、人生全般において大きな力となるのです。

詐欺の世界では、細部が決定的な違いを生むことが多いです。詐欺師の仕掛けた罠は、時に非常に微妙であり、その危険性を見抜くには高い感受性が必要です。感受性を磨き、細部を無視しないことで、私たちはより安全で安心な生活を送り、詐欺師から身を守ることができるのです。

おわりに

この本を最後まで読んでいただき、心から感謝申し上げます。あなたが本書に時間を割いていただいたことは、私にとって大変ありがたいことです。この本を通じて、繊細さや感受性がどれほど大切なものであるかをお伝えしたかったのですが、少しでもそのメッセージがあなたに届いていれば嬉しく思います。

また、「細かいことを気にする」ということについて、それがどれほど素晴らしい才能であるかをお伝えしたいです。細かい部分に目を向ける力は、注意深く物事を理解し、問題を未然に防ぎ、より深い洞察力を持つことができる証です。多くの人はその細やかな気配りを軽視しがちですが、実際にはそれこそが信頼を築き、周囲の人々に安心感を与える素晴らしい特質です。

細部に注意を払う人こそ、変化やリスクにいち早く気づき、トラブルを未然に防ぎます。その姿勢が、周囲の人々にとっては大きな助けとなり、信頼を得る大きな要因となるのです。どうかこれからも、その「細かいことを気にする」素晴らしい感性を大切にし、自信を持って日々を過ごしていただければと思います。

また、もしこの本を読んで何か感じたことや気づきがありましたら、ぜひレビューとしてご感想をお寄せいただけると嬉しいです。あなたの声は他の読者の参考になり、私自身もさらに良い本を作るための大きな力になります。どうか率直なフィードバックをお寄せください。

改めて、あなたのご理解とご支持に感謝いたします。これからも、繊細さと強さを武器に、素晴らしい日々をお過ごしください。ありがとうございました。