「中学生以下」という言葉、よく耳にしますよね。でも、実際にどの年齢層を指すのか、中学生自身は含まれるのか、意外と曖昧に使っている人も多いんです。今回は、この表現の正確な意味と、知っておくと役立つ関連知識をまとめてみました。

「中学生以下」の定義:中学生も含まれます

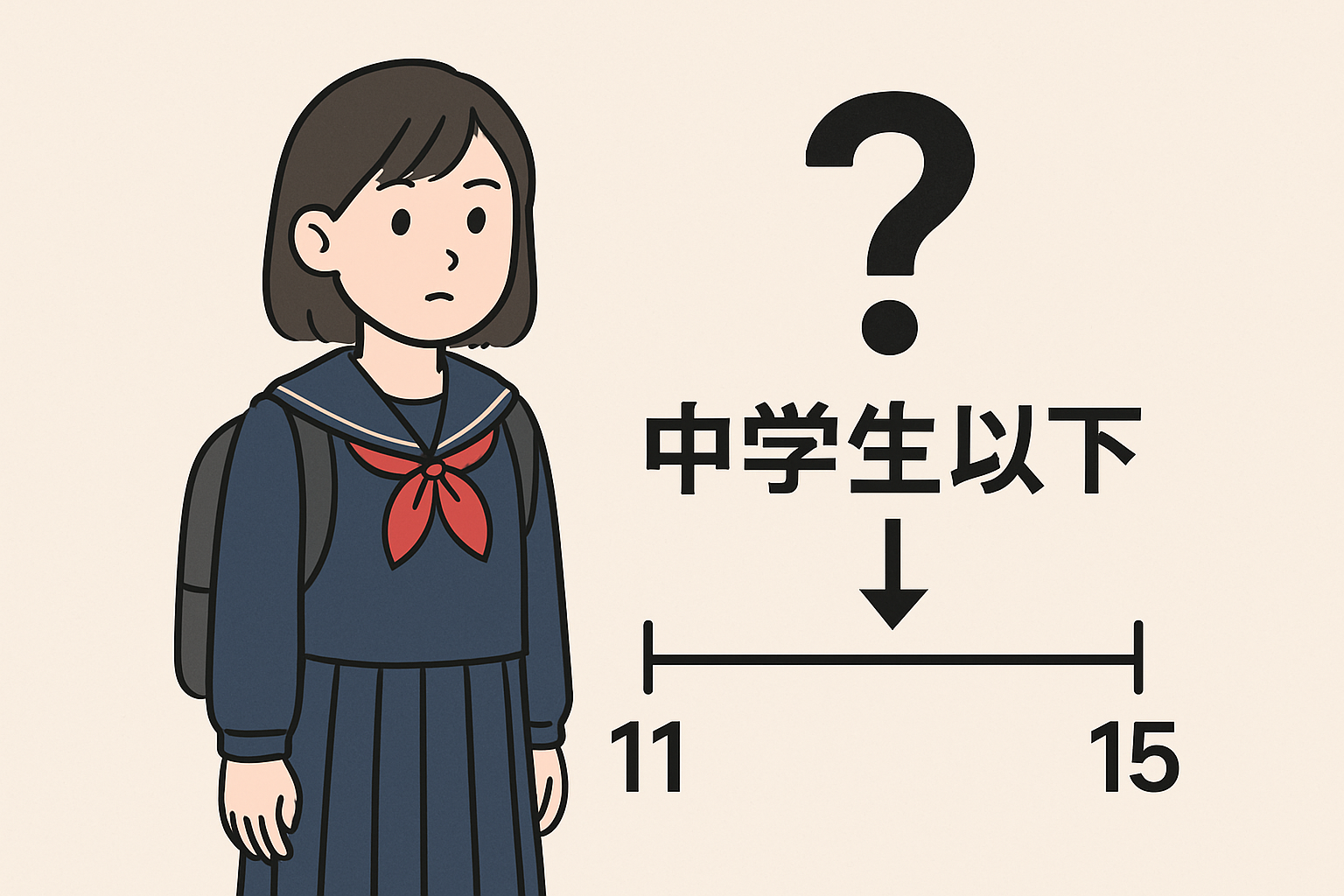

「中学生以下」には、実は中学生も含まれます。具体的には次の年齢層が対象になります。中学生(1年生から3年生)、小学生(1年生から6年生)、幼児(1歳から小学校入学前まで)、乳児(0歳)です。つまり、0歳から15歳くらいまでの子どもたちが「中学生以下」に該当するんですね。

この表現は、「そのレベルを含む以下の範囲」と解釈されます。つまり、この場合の基準は中学生です。年齢の計算は生まれ月によって異なるため、明確な年齢制限を設けるのが難しいです。

中学生とみなされる期間は、3月31日までです。卒業式が3月中に終了しても、3月末までは中学生と見なされます。4月1日以降は、このカテゴリーから外れることになります。

「中学生以下」と「中学生未満」の違い

「中学生以下」と似た表現で「中学生未満」というのもありますが、これらは意味が異なります。「中学生以下」は中学生を含みますが、「中学生未満」は中学生を含まない(小学生以下のみ)表現です。

言葉の使い方一つで対象が変わってくるので、注意が必要です。例えば、遊園地が「中学生未満無料」と案内している場合、中学生は入場料を支払う必要がありますが、「中学生以下無料」であれば中学生も含めて入場料は不要です。

このような違いは、大人でも誤解しやすいため、チケット購入や申し込み時には表記をしっかり確認することが大切です。

中学生の年齢は?

一般的に、中学生は12歳から15歳までの年齢層を指します。ただし、誕生日の関係で、学年によって年齢が前後することもあります。

中学1年生は12〜13歳、中学2年生は13〜14歳、中学3年生は14〜15歳が一般的です。ただし、早生まれの場合は、学年の始めは1歳下になることもあります。

いつまでが中学生?卒業後はどうなる?

中学生として扱われる期間は、3月31日までです。つまり、卒業式が3月中旬に終わっても、3月31日までは中学生として扱われます。4月1日から「中学生以下」の対象から外れることになります。

進学や就職の際には、この区切りが重要になってきます。例えば、3月20日に卒業式を迎えた後の3月25日に「中学生以下半額」のイベントがあった場合、その条件にはまだ該当します。しかし、4月2日からは高校生としての扱いを受けるため、それ以降は半額の対象外となります。

「中学生以下」が使われるシーン

この表現はどんな場面で使われるのでしょうか。いくつか例を挙げてみます。

イベントや施設の料金設定

「中学生以下無料」といった案内をよく目にしますよね。これは中学3年生までが無料になるということです。例えば、映画館やテーマパークの料金表に「中学生以下1000円」と記されている場合、中学生から小学生、幼児までこの料金で利用可能です。

しかし、時にこの表現が、中学生は含まれない「小学生まで」と誤解されることもあり、その結果、中学生が損をしてしまうことになります。正しい表現の理解が大事です。

映画やゲームの年齢制限

「中学生以下は保護者同伴」などの注意書きがある場合、中学生も含めて保護者と一緒でないと入場できません。例えば、何かのイベントで「中学生以下は保護者同伴必須」と指定されている場合、中学生も保護者と一緒に参加する必要があります。

公共交通機関の運賃

バスや電車で「中学生以下半額」といった割引がある場合、中学生までが対象になります。これは、中学生の通学や外出をサポートする意味もあります。

中学生以下の子どもたちの特徴

中学生以下の子どもたちは、年齢によって興味や行動が大きく異なります。いくつか特徴を見てみましょう。

好きな映画のジャンル

アンケート調査によると、中学生の好きな映画ジャンルのトップ3は、コメディ、ファンタジー、アクションです。笑えるものや非現実的な世界観が人気のようです。

これは、日常生活から少し離れた世界を楽しみたい、という中学生の心理を反映しているのかもしれません。また、友達と一緒に楽しめる要素も重要なポイントになっているようです。

スマートフォンの利用

中学生以下の子どもたちのスマホ利用については、法律で一定の制限が設けられています。フィルタリングサービスの導入が義務付けられており、保護者が子どものネット利用を適切に管理する責任があります。

これは、子どもたちをインターネット上の有害な情報から守るためです。同時に、適切な利用方法を学ぶ機会にもなっています。

中学生以下の子どもたちへの配慮

中学生以下の子どもたちに関わる際は、いくつか気をつけるべきポイントがあります。

言葉遣いや内容への注意

年齢に応じた適切な言葉遣いや内容を選ぶことが大切です。特に低学年の子どもたちには、分かりやすい説明を心がけましょう。

例えば、難しい言葉を使う代わりに、身近な例を挙げて説明したり、視覚的な資料を使ったりすると理解が深まります。また、子どもの発達段階に合わせて、徐々に難しい内容を導入していくのも良いでしょう。

安全への配慮

特に小学生以下の子どもたちには、安全面での配慮が欠かせません。公共の場所では目を離さないようにしましょう。

例えば、遊び場では常に子どもの姿が見える位置にいることや、道路を歩く際は車の往来に注意を促すことなどが大切です。また、緊急時の連絡方法や避難場所を事前に子どもと確認しておくのも良いでしょう。

プライバシーの保護

SNSなどで子どもの写真や情報を安易に公開しないよう注意が必要です。子どもの権利を尊重し、将来的な影響も考慮しましょう。

例えば、子どもの顔がはっきり分かる写真を公開する際は、本人や保護者の同意を得ることが大切です。また、学校名や住所など、個人を特定できる情報の公開は避けるべきでしょう。

意外と知らない!中学生以下に関する豆知識

最後に、ちょっと意外な豆知識をいくつか紹介します。

中学生以下の子どもたちにおすすめのパソコン

中学生以下の子どもたちにおすすめのパソコンは、軽量なノート型が人気です。持ち運びやすく、学習にも適しているからです。

例えば、2 in 1タイプのノートパソコンは、タブレットモードでも使えるので、低学年の子どもでも扱いやすいでしょう。また、耐久性の高いモデルや、キーボードカバーが付いたものなど、子どもの使用を考慮した製品も増えています。

関東エリアの中学生でも楽しめる遊び場

関東エリアには、中学生でも楽しめる遊び場がたくさんあります。例えば、東京ディズニーリゾートやサンリオピューロランドなどのテーマパークは、中学生にも人気です。

また、科学技術館や日本科学未来館などの科学館も、中学生の知的好奇心を刺激する場所として注目されています。さらに、アスレチックや室内クライミングなど、体を動かす施設も中学生に人気があります。

中学生以下の子どもたちの利用を想定したサービス

中学生以下の子どもたちの利用を想定したサービスやイベントが増えています。例えば、プログラミング教室や英会話教室など、早期教育を目的としたサービスが注目を集めています。

また、子ども向けの料理教室や工作教室など、実践的なスキルを学べるイベントも人気です。さらに、子ども専用の図書館や美術館など、文化的な体験ができる場所も増えてきています。

これらの知識を活用すれば、中学生以下の子どもたちとのコミュニケーションや対応がより円滑になるかもしれませんね。

中学生以下の子どもたちの学校生活

中学生以下の子どもたちの学校生活について、いくつか興味深い点を見ていきましょう。

学校で楽しいと感じること

アンケート調査によると、中学生以下の子どもたちが学校で楽しいと感じることのトップには、「休み時間」「友だちがいること」「遠足や運動会などの行事」「クラブ活動・部活動等」が挙げられています。

これらの結果から、子どもたちにとって学校は単なる学習の場ではなく、友人との交流や様々な体験の場としても重要な役割を果たしていることがわかります。特に、友人関係や学校行事が子どもたちの学校生活の充実感に大きく影響していると言えるでしょう。

学校で困っていること

一方で、学校生活には困難も存在します。小学生の約半数、中学生の約7割は何らかの困りごとがあると回答しています。

具体的には、「いやな友だちがいる」「授業がさわがしい、集中できない」「教室やトイレなど、学校の施設がきたない・古い」「授業がわからない」などが上位に挙げられています。

特に中学生になると、「授業がわからない」「学校の決まりごと(校則)がきびしい」「クラブ活動・部活動のこと」の割合が高くなる傾向があります。これは、学習内容の難化や、より厳格になる学校生活、部活動の本格化などが影響していると考えられます。

塾や習い事の状況

中学生以下の子どもたちの多くが、何らかの習い事に通っています。小学生の約9割、中学生の約8割が習い事をしているというデータがあります。

小学4年生では「スポーツチームやクラブ(野球やサッカー、水泳など)」が最も多いですが、学年が上がるにつれて割合は低下し、「学習塾」に通う割合が高くなっていきます。中学生では59.7%が「学習塾」に通っていると回答しています。

これは、受験を意識し始める時期と重なっているためと考えられます。また、学校の授業についていくためのサポートとして塾を利用する生徒も多いようです。

中学生以下の子どもたちの興味・関心

中学生以下の子どもたちの興味・関心は多岐にわたります。アンケート調査によると、以下のような傾向が見られます。

読書への関心

意外にも、「読書(マンガを含む)」が子どもたちの関心事のトップに挙がっています。これは、デジタル時代においても本の魅力が健在であることを示しています。

読書を通じて、子どもたちは自分の知らない世界や他の人の考え方に触れることができます。想像力や思考力を育む上で、読書は非常に重要な役割を果たしているようです。

友達との交流

「お友だちとの遊び・交流」も子どもたちの大きな関心事です。友達と過ごす時間は、子どもたちにとってかけがえのないものです。

この時期の子どもたちにとって、友達との関係性は非常に重要です。友達と一緒に遊んだり、話をしたりする時間は、社会性を育む貴重な機会となります。

デジタル機器の利用

スマートフォンやタブレットなどのデジタル機器への関心も高まっています。ただし、使用時間や内容については保護者の管理が必要です。デジタル機器を適切に活用することで、学習や情報収集のスキルを身につけることができます。

運動・スポーツへの興味

体を動かすことへの関心も高く、特に中学生になると部活動を通じてスポーツに打ち込む子どもも多くなります。運動は体力づくりだけでなく、チームワークや忍耐力を養う良い機会となります。

中学生以下の子どもたちの学習傾向

中学生以下の子どもたちの学習傾向にも、いくつかの特徴が見られます。

学習への意欲

小学生から中学生にかけて、学習への意欲に変化が見られることがあります。小学生のうちは好奇心旺盛で様々なことを学ぼうとする姿勢が強いのに対し、中学生になると受験を意識し始めたり、学習内容が難しくなったりすることで、学習への意欲が低下する場合もあります。

学習方法の変化

デジタル教材の普及により、学習方法も変化しています。2025年からは中学校の教科書も大きく変わり、デジタル教材がさらに充実することが予想されます。タブレットやパソコンを使った学習が増え、動画教材やインタラクティブな教材を活用する機会が多くなるでしょう。

個別最適化学習の広がり

AIを活用した個別最適化学習も広がりを見せています。一人ひとりの理解度や学習スピードに合わせて、最適な学習内容を提供するシステムが導入されつつあります。これにより、苦手分野を効率的に克服したり、得意分野をさらに伸ばしたりすることが可能になります。

中学生以下の子どもたちを取り巻く教育環境の変化

2025年に向けて、中学生以下の子どもたちを取り巻く教育環境も大きく変化しています。

STEAM教育の普及

Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Arts(芸術)、Mathematics(数学)を統合したSTEAM教育が注目されています。これは、複数の分野を横断的に学ぶことで、創造性や問題解決能力を育むことを目的としています。

例えば、ロボットを作るプロジェクトを通じて、プログラミングや機械工学、デザインなどを総合的に学ぶといった取り組みが増えています。

SDGs教育の重要性

持続可能な開発目標(SDGs)に関する教育も重視されるようになっています。2025年の大阪・関西万博に向けて、「ジュニアEXPO2025教育プログラム」などの取り組みも行われています。

このプログラムでは、子どもたちがSDGsについて学び、「いのち輝く未来社会のデザイン」のためのアイデアを考えることが求められています。環境問題や社会課題に対する意識を高め、自分たちにできることを考える機会となっています。

デジタル教科書の導入

2025年春からは中学校の教科書が大きく変わり、デジタル教材がさらに充実することが予想されています。これにより、動画や音声を活用した視覚・聴覚的な学習が可能になり、より理解を深めやすくなる一方で、デジタル機器の操作スキルも求められるようになります。

中学生以下の子どもたちの遊びの変化

子どもたちの遊び方も、時代とともに変化しています。

デジタルとリアルの融合

スマートフォンやタブレットを使ったゲームが人気である一方で、それらのデジタル要素を取り入れた実際の外遊びも増えています。例えば、スマートフォンのGPS機能を使った宝探しゲームなど、デジタルとリアルを組み合わせた新しい遊びが生まれています。

体験型アトラクションの人気

テーマパークやアミューズメント施設では、VRやARを活用した体験型アトラクションが人気を集めています。例えば、ムーミンバレーパークでは、ムーミンの世界観を体験できるアトラクションが充実しています。

創造性を育む遊び

レゴブロックやプログラミングおもちゃなど、創造性を育む遊びも注目されています。これらは、STEAM教育の考え方とも通じるもので、遊びながら学べる要素が取り入れられています。

まとめ

2025年に向けて、中学生以下の子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しています。デジタル技術の進化やSTEAM教育の普及、SDGsへの取り組みなど、新しい要素が次々と教育現場に導入されています。

一方で、友達との交流や体を動かす遊びの重要性は変わらず、むしろその価値が再認識されているとも言えるでしょう。

これからの時代を生きる子どもたちには、新しい技術や考え方を柔軟に取り入れつつ、人間性豊かに成長していくことが求められています。保護者や教育者は、こうした変化を理解し、子どもたちが自立して学び、考える力を育めるよう支援していくことが大切です。

子どもたちの「知りたい」「やってみたい」という気持ちを大切にしながら、新しい時代に適応できる力を育んでいくことが、これからの教育の課題と言えるでしょう。