猫よけハーブになるという「ヘンルーダ」とは、どういう植物なのでしょうか。ヘンルーダの特徴から、別名や花言葉、ハーブとしての効果・効能や使用方法、猫よけスプレーの作り方、そして栽培・管理方法・注意点まで、詳しくご紹介します。

ヘンルーダの基本情報

ヘンルーダってどんな植物?

ヘンルーダは、南ヨーロッパ原産のミカン科ヘンルーダ属の常緑多年草です。学名は「Ruta graveolens」といいます。日本には明治時代に渡来したとされ、現在では薬用植物として栽培されています。

高さは50cm~1mほどになり、茎は白色を帯びた緑色で、株元の茎は木質化して低木のような姿になります。葉は丸みを帯びた滑らかな2回羽状複葉で、灰色がかった緑色をしています。葉の形はカエルの手のような曲線のある広がった形をしていて、とても可愛らしい印象です。

特徴的なのは、サンショウを少し甘くしたような独特の強い香りです。この香りは、シオネールという成分によるものです。シオネールには虫除けや殺菌効果があるため、夏の虫が多い時期に重宝されます。

別名と由来

ヘンルーダには、いくつかの別名があります。「ルー」「コモンルー」「ヘンルウダ」などと呼ばれることがあります。また、生薬名としては「芸香(ウンコウ)」という名前で知られています。

「ヘンルーダ」という名前の由来は明確ではありませんが、「ヘン」は「変」や「偏」を意味し、「ルーダ」はラテン語の「ruta」(道)に由来するという説があります。これは、ヘンルーダの独特な香りや形状、あるいはその効能が通常の植物とは「異なる」ことを示唆しているのかもしれません。

花の特徴と花言葉

ヘンルーダの花は、6月から7月頃に咲きます。枝先に直径2cmほどの4~5弁の黄色い花を集散花序につけます。花の雰囲気は菜の花を小さくしたような印象で、とてもかわいらしいです。

花後には、色こそ異なるものの温州ミカンをそのまま小粒にしたような形の果実を実らせます。これはヘンルーダがミカン科の植物であることを示しています。

ヘンルーダの花言葉は「悔恨」「軽蔑」「安らぎ」です。一見相反するような花言葉ですが、これはヘンルーダの多面的な性質を表しているのかもしれません。

ヘンルーダの効能と使い方

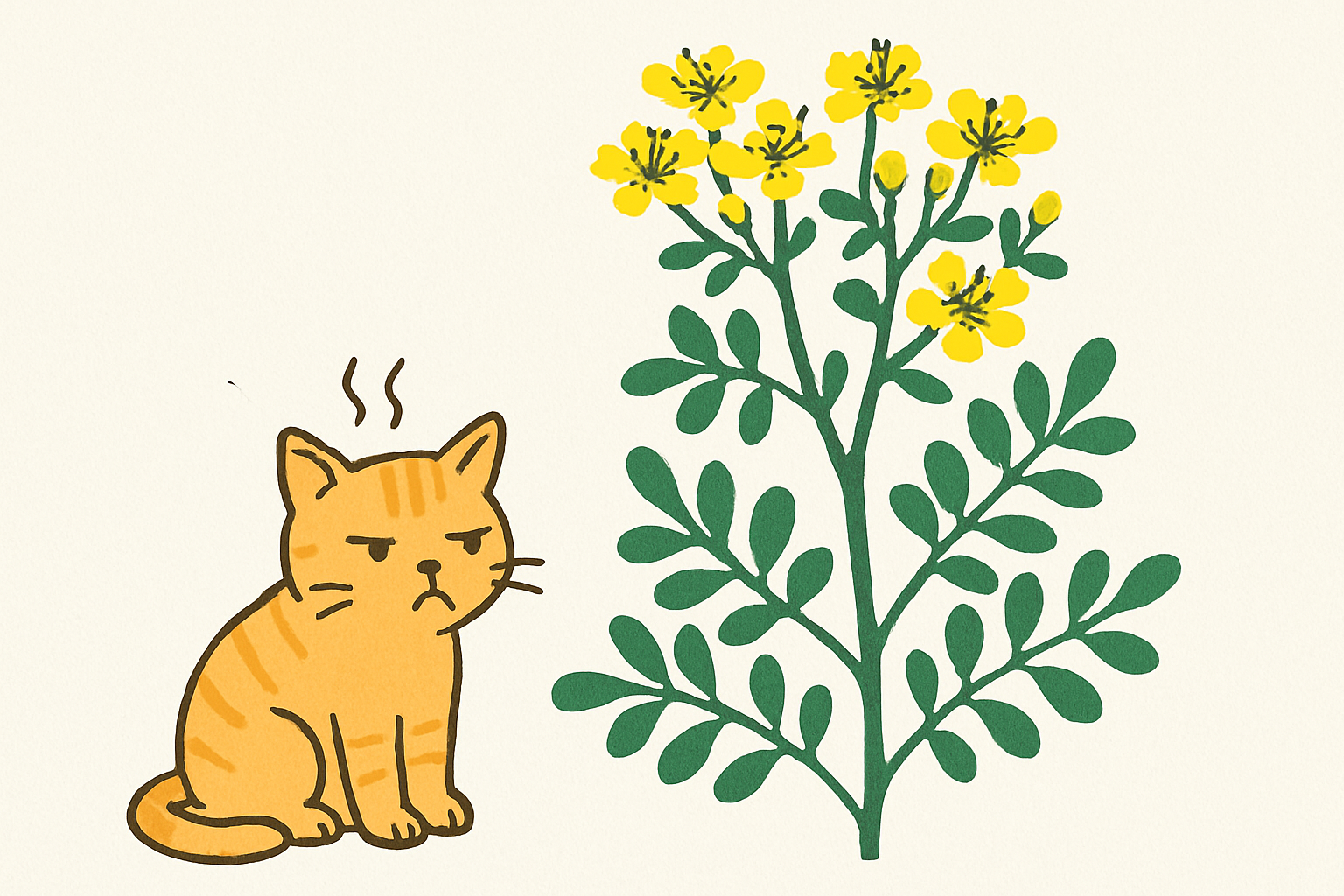

猫よけ効果

ヘンルーダが「猫よけハーブ」として知られているのは、その独特の香りのためです。猫は柑橘系の香りを嫌う傾向があり、ヘンルーダの強い香りは猫を寄せ付けません。

オーストラリアでは猫が嫌がる植物として有名で、庭や畑に植えることで野良猫の侵入を防ぐことができます。ただし、効果には個体差があるので、すべての猫に効果があるわけではありません。

虫よけ効果

ヘンルーダには強力な虫よけ効果があります。葉に含まれるシオネールという成分が、虫を寄せ付けないのです。庭やベランダに植えておくだけで、蚊やハエなどの害虫を遠ざけることができます。

また、乾燥させた葉を本の間に挟んでおくと、本を食べる虫(紙魚)の被害を防ぐことができます。昔から衣類の防虫剤としても使われてきました。

その他の効能

ヘンルーダには、様々な効能があります。殺菌作用や鎮痛作用、消化促進作用などが知られています。民間療法では、月経不順や腹痛、リウマチの痛みを和らげるために使われてきました。

また、ヨーロッパでは古くから魔除けの力があるとされ、家の周りに植えられていました。現代でも、ヘンルーダの枝を車内に吊るすと車酔い防止になるという言い伝えがあります。

ヘンルーダの使用上の注意点

ヘンルーダには様々な効能がありますが、同時に注意すべき点もあります。まず、ヘンルーダには毒性があるため、食用としては使用しないほうが良いでしょう。特に妊婦さんは絶対に摂取しないでください。流産を誘発する可能性があります。

また、ヘンルーダの樹液に直接触れると、肌荒れや炎症を起こすことがあります。取り扱う際は必ず手袋を着用し、皮膚に触れないように注意しましょう。

さらに、ヘンルーダの精油は非常に強力なので、そのまま使用するのは危険です。必ず専門家の指導のもとで、適切に希釈して使用してください。

ヘンルーダの育て方

適した環境

ヘンルーダは比較的丈夫な植物ですが、最適な環境で育てることで、より健康に育ちます。ヘンルーダが好む環境は以下の通りです。

まず、日当たりの良い場所を選びましょう。ヘンルーダは太陽の光を好みます。ただし、真夏の強い直射日光は避けたほうが良いでしょう。半日陰の場所なら、夏の暑さにも耐えられます。

次に、水はけの良い場所が適しています。ヘンルーダは乾燥に強い植物ですが、水はけが悪いと根腐れを起こす可能性があります。庭に植える場合は、少し盛り上がった場所や斜面を選ぶと良いでしょう。

また、風通しの良い場所も大切です。ヘンルーダは蒸れに弱いので、風通しが悪いと病気になりやすくなります。特に梅雨時期は注意が必要です。

土作りと植え付け

ヘンルーダを健康に育てるためには、適切な土作りが重要です。ヘンルーダは酸性の土を嫌うので、アルカリ性の土壌を好みます。

地植えの場合は、植え付ける2週間前に苦土石灰を混ぜて土の酸度を中和します。数日寝かせてなじませたら、腐葉土を混ぜて通気性をよくしてください。

鉢植えの場合は、赤玉土7:腐葉土3の割合で混ぜた培養土を使います。市販のハーブ用の培養土を使う場合は、そのままでも大丈夫です。

植え付けは、春(4月中旬~5月)か秋(9月~10月頃)の暖かい日に行うのがおすすめです。真夏や真冬は避けましょう。地植えの場合は、株間を50cmほどあけて植えます。鉢植えの場合は、深さが20cm以上で底に穴が開いている鉢を選び、1鉢に1株を植えます。

水やりと肥料

ヘンルーダは乾燥に強い植物なので、水やりは控えめで大丈夫です。地植えの場合は、雨水だけで十分育ちます。長雨が続く場合は、根元に水がたまらないように注意しましょう。

鉢植えの場合は、土の表面が乾いてから水やりをします。特に冬は水やりを控えめにし、乾燥気味に管理します。ただし、完全に乾ききらないように注意してください。

肥料は、多くを必要としません。春と秋に緩効性の化成肥料を少量与える程度で十分です。過剰な肥料は、かえって株を弱らせる原因になるので注意しましょう。

剪定と管理

ヘンルーダは、適切な剪定と管理を行うことで、より健康に育ちます。剪定は主に以下の目的で行います。

まず、株の形を整えるために行います。ヘンルーダは放っておくとどんどん大きくなるので、定期的に剪定して形を整えましょう。

次に、風通しを良くするために行います。特に梅雨入り前に、込み合った枝を整理して風通しを良くすることで、蒸れを予防できます。

また、新芽の発生を促すために行います。古い枝を切ることで、新しい芽が出やすくなります。

剪定の時期は、早春から春にかけてが適しています。ただし、枯れ枝や病気の枝は見つけ次第、いつでも取り除いてください。

剪定する際は、清潔で鋭利な剪定ばさみを使用しましょう。切り口は斜めにカットし、傷口が早く乾くようにします。

また、花がら摘みも忘れずに行いましょう。咲き終わった花は、花茎の部分から切り取ります。これにより、次の花付きが良くなります。

ヘンルーダの増やし方

種まき

ヘンルーダは種からも育てることができます。種まきの適期は、春から初夏にかけてです。発芽適温は20度前後なので、この温度を保てる環境で種まきをしましょう。

まず、水はけの良い培養土を用意します。浅い容器に土を入れ、種をまきます。種は小さくて軽いので、風で飛ばされないように注意してください。種をまいたら、薄く土をかぶせて軽く押さえ、霧吹きでたっぷりと水をやります。

発芽までは、土の表面が乾かないように管理します。約2週間ほどで発芽するので、間引きをして丈夫なものだけを残します。本葉が2〜3枚になったら、鉢や庭に定植します。

挿し木

ヘンルーダは挿し木でも増やすことができます。挿し木は4月から6月頃に行うのが適しています。

まず、元気そうな若い枝を10cmほどの長さに切り取ります。切り口を斜めにカットし、下の方の葉を取り除きます。

次に、挿し穂を水につけて30分ほど吸水させます。その間に、挿し木用の土を用意します。水はけの良い赤玉土やバーミキュライトを使うと良いでしょう。

土に挿す位置につまようじなどで穴を開け、吸水させた挿し穂を挿します。挿したら、霧吹きでたっぷりと水をやり、ビニール袋などをかぶせて湿度を保ちます。

1ヶ月ほどで根が出るので、根が出たら小さめの鉢に植え替えて育てます。この時期は気温も高くなってくるので、高温多湿な場所は避け、風通しの良い場所で管理しましょう。

季節ごとの管理方法

春夏の管理

春から夏にかけては、ヘンルーダの成長が最も盛んな時期です。この時期は日光をたっぷりと浴びせることが大切ですが、真夏の強い直射日光は避けたほうが良いでしょう。特に鉢植えの場合は、夏の暑い日中は半日陰に移動させるなどの配慮が必要です。

水やりは、土の表面が乾いてから行います。特に梅雨時期は過湿に注意し、株元に水が溜まらないようにしましょう。また、この時期はヘンルーダの開花期でもあります。6月から7月にかけて黄色い小さな花を咲かせます。花が咲いたら、花がら摘みを忘れずに行いましょう。

肥料は、春に1回、緩効性の化成肥料を与えます。ただし、与えすぎないように注意してください。夏の暑さ対策として、地植えの場合は株元にマルチングを施すと良いでしょう。これにより、土の乾燥を防ぎ、根の温度上昇を抑えることができます。

秋冬の管理

秋から冬にかけては、ヘンルーダの成長が緩やかになる時期です。この時期は、水やりを控えめにし、乾燥気味に管理します。ただし、完全に乾ききらないように注意してください。

寒さ対策も重要です。ヘンルーダは耐寒性が弱いので、霜や雪に当たると枯れてしまう可能性があります。地植えの場合は、根元にマルチや落ち葉などを敷いて保温します。枝先が霜に当たらないように不織布などで覆うのも効果的です。

鉢植えの場合は、日当たりの良い軒下や室内に移動させましょう。室内で管理する場合は、暖房器具から離して乾燥しないように注意します。冬場は水やりを控えめにし、土が乾きすぎない程度に与えるようにしてください。

ヘンルーダの活用方法

ドライフラワーの作り方

ヘンルーダは、ドライフラワーにして楽しむこともできます。ドライフラワーの作り方は以下の通りです。

まず、花が咲いてから2~3日経った頃の花を選びます。茎を15~20cmほどの長さに切り、葉をきれいに取り除きます。次に、茎を束ねて逆さまにつるし、風通しの良い日陰で2~3週間ほど乾燥させます。

乾燥が完了したら、スプレーのりを軽く吹きかけて形を整えます。これで、長期間楽しめるドライフラワーの完成です。ヘンルーダのドライフラワーは、その独特の香りを楽しむことができ、虫よけ効果も期待できます。

猫よけスプレーの作り方

ヘンルーダは猫よけ効果があることで知られています。その効果を活かした猫よけスプレーを作ることができます。作り方は以下の通りです。

まず、新鮮なヘンルーダの葉を50gほど用意します。これを細かく刻み、500mlの熱湯に入れて15分ほど蒸らします。冷めたら茶こしでこし、液体を取り出します。

この液体を霧吹きに入れ、猫が来そうな場所に吹きかけます。ただし、直接猫にかけることは避けてください。また、植物にかける場合は薄めて使用し、様子を見ながら調整してください。

このスプレーは冷蔵庫で保存し、1週間以内に使い切るようにしましょう。ヘンルーダの香りが苦手な猫が多いので、庭や畑への侵入を防ぐのに効果的です。

まとめ:ヘンルーダを上手に育てるコツ

ヘンルーダを上手に育てるには、以下のポイントを押さえることが大切です。まず、日当たりと風通しの良い場所を選び、水はけの良い土で育てましょう。水やりは控えめにし、乾燥気味に管理します。肥料も控えめに与え、過剰な栄養を避けます。

また、梅雨前には剪定を行い、風通しを良くすることで蒸れを防ぎます。寒さに弱いので、冬は保護が必要です。そして、ヘンルーダの強い香りを活かし、虫よけや猫よけとして活用することで、庭や畑の管理に役立てることができます。

これらのポイントを押さえることで、ヘンルーダを健康に育て、その魅力を存分に楽しむことができるでしょう。